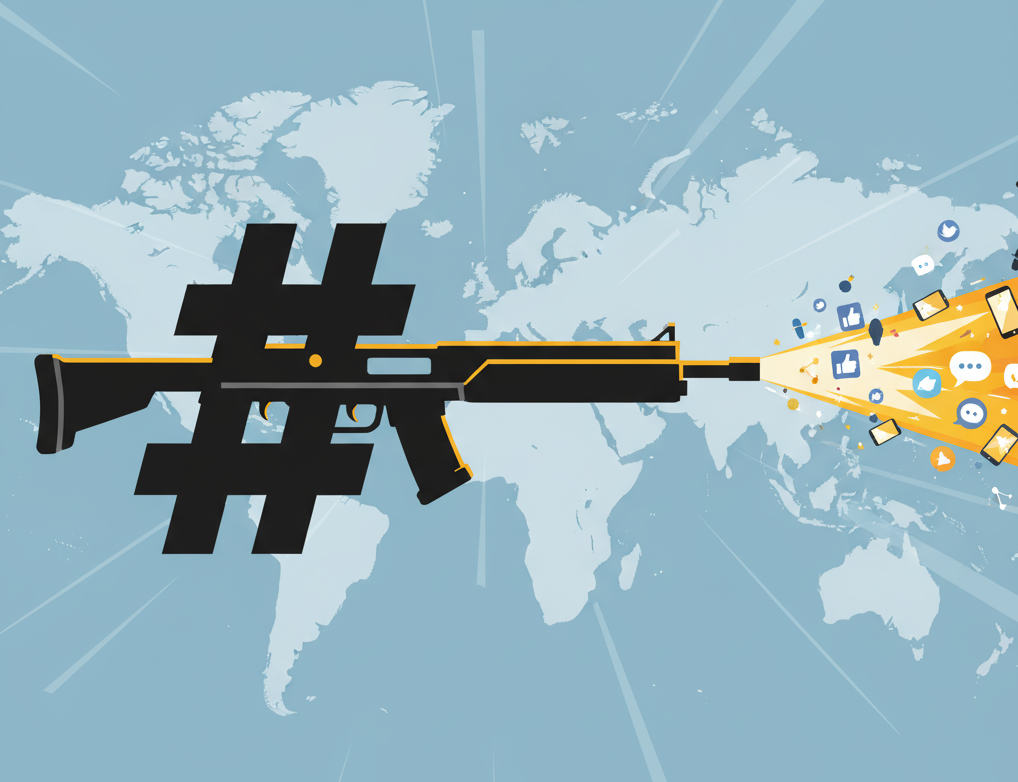

Hashtag Sebagai Senjata: Analisis Kekuatan Media Sosial Dalam Menggagas Dan Menyebar Luaskan Isu Keadilan Sosial Global

Konseptualisasi Aktivisme Tagar (Hashtag Activism)

Aktivisme tagar didefinisikan secara akademik sebagai penggunaan tagar pada platform media sosial sebagai bentuk aktivisme internet, yang telah menjelma menjadi alat signifikan untuk keterlibatan sipil dan kemajuan gerakan sosial di seluruh dunia. Fungsi kunci dari tagar adalah kemampuannya untuk memfasilitasi dialog publik yang lebih luas, memberikan potensi untuk mendorong perubahan struktural.

Secara operasional, aktivisme tagar adalah tindakan membangun dukungan publik untuk suatu isu melalui media sosial. Tagar bertindak sebagai data tag yang ringkas, dirancang secara spesifik untuk mengadvokasi suatu isu dan menghubungkan pengguna lintas platform agar mereka dapat berpartisipasi dan menyuarakan kampanye dengan pesan yang terpadu. Kekuatan utama aktivisme tagar terletak pada sifatnya yang inklusif, menyediakan platform kritis bagi kelompok yang secara historis terpinggirkan, memungkinkan mereka berkomunikasi, memobilisasi, dan mengadvokasi isu yang mungkin terabaikan oleh liputan media mainstream konvensional.

Meskipun kritikus awalnya mempertanyakan efektivitasnya, menyarankan bahwa aktivisme tagar hanyalah dukungan simbolik semata atau slacktivism , analisis mendalam menunjukkan bahwa tagar bertindak sebagai “titik masuk” dengan biaya rendah untuk partisipasi awal. Titik masuk ini kemudian dimanfaatkan oleh gerakan yang lebih terorganisir untuk memobilisasi tindakan di ranah fisik atau menuntut akuntabilitas di ranah kebijakan. Dengan demikian, aktivisme tagar bersifat hybrid, menggerakkan partisipasi virtual yang kemudian dapat dikoordinasikan menjadi protes massa di dunia nyata, memaksa para aktivis untuk merumuskan pesan yang ringkas dan kuat untuk menggalang dukungan global.

Kerangka Teoretis: Ruang Publik Digital Habermas

Gerakan sosial digital secara efektif memanfaatkan media sosial sebagai ruang diskursif virtual (virtual public space) untuk membangun kesadaran kritis, menyebarkan narasi alternatif, dan memfasilitasi dialog yang terbuka dan inklusif. Pemanfaatan ini sebagian besar sejalan dengan konsep komunikasi ideal Jürgen Habermas, yang membayangkan ruang di mana diskursus rasional dapat terjadi untuk mencapai pemahaman bersama.

Secara teoretis, dengan menciptakan ruang publik virtual yang inklusif dan bebas dari dominasi struktural, media digital berpotensi mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori Habermas dalam ekosistem digital menghadapi tantangan signifikan. Gerakan kontemporer, seperti Black Lives Matter, menunjukkan bahwa ruang publik digital saat ini dicirikan oleh polarisasi, penyebaran misinformasi , dan bahkan penggunaan media sosial untuk retorika yang sengaja didorong untuk kepentingan diskursus. Hal ini menandai disrupsi terhadap konsep komunikasi ideal Habermas, di mana rasionalitas diskursus digantikan oleh strategi emosional yang didorong oleh platform.

Dinamika Kekuatan: Mesin Viralitas dan Logika Algoritma

Mekanisme Kekuatan Jaringan (Network Effect)

Kekuatan utama tagar sebagai senjata dalam menyebarkan isu keadilan sosial global terletak pada eksploitasinya terhadap network effect atau efek jaringan. Network effect adalah fenomena di mana nilai atau utilitas yang diperoleh pengguna dari suatu layanan—misalnya, platform media sosial seperti X (Twitter) atau Facebook—meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna lain yang kompatibel.

Ini adalah sistem positive feedback. Dalam konteks aktivisme digital, setiap pengguna baru yang mengadopsi tagar atau bergabung dengan kampanye tidak hanya menambah volume, tetapi juga meningkatkan motivasi bagi non-pengguna lain untuk ikut serta (disebut marginal effect). Fenomena ini memperkuat jangkauan isu keadilan secara eksponensial. Viralitas isu, meskipun cenderung bebas nilai (value-free)—bisa baik atau buruk—, sangat ditentukan oleh intensitas interaksi pengguna dan dorongan yang diberikan oleh influencer atau tokoh kunci yang memiliki jangkauan besar.

Agenda-Setting, Framing, dan Fenomena “No Viral, No Justice”

Tagar berfungsi sebagai alat agenda-setting dan framing yang sangat kuat untuk membentuk persepsi publik secara cepat. Proses pembentukan narasi ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi kecepatan dan prioritas penanganan suatu isu oleh aparat hukum dan otoritas.

Di Indonesia, ketergantungan ini terwujud dalam fenomena yang dikenal sebagai “No Viral, No Justice” (Tidak Viral, Tidak Ada Keadilan). Slogan ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap proses penegakan hukum yang sering dianggap tidak responsif atau cenderung mengabaikan kasus hingga isu tersebut mendapatkan perhatian massa dan menjadi konsumsi publik. Kasus pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi contoh nyata bagaimana media sosial bertindak sebagai katalis keadilan, di mana aktivisme digital menjadi penting dalam menuntut akuntabilitas otoritas. Dengan menjadi viral, narasi ketidakadilan tidak dapat lagi diabaikan oleh pihak berwenang sebagai insiden terisolasi.

Namun, kebergantungan pada viralitas menciptakan risiko besar: isu keadilan sosial yang paling substantif mungkin akan kalah bersaing dengan isu yang paling “menarik” secara emosional atau yang kebetulan beresonansi secara acak. Agar dapat mencapai viralitas dan memaksa aksi, aktivisme harus beradaptasi dengan logika platform, yang cenderung ringkas, emosional, dan didorong oleh influencer. Apabila keadilan hanya dapat ditegakkan jika isu tersebut viral, maka isu-isu yang secara inheren kompleks, kurang sensasional, atau melibatkan kelompok yang tidak memiliki modal sosial digital yang memadai akan terpinggirkan. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan baru dalam akses terhadap keadilan.

Analisis Komparatif Studi Kasus Transnasional: BLM dan MeToo

Kasus 1: #BlackLivesMatter (BLM)

Gerakan Black Lives Matter (BLM) menggunakan tagar secara strategis untuk menuntut akuntabilitas atas rasisme sistemik dan kekerasan polisi, memicu perdebatan luas dalam masyarakat global mengenai isu-isu tersebut. BLM berhasil memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk membangun kesadaran kritis dan menyebarkan narasi alternatif, meskipun di tengah lingkungan yang menghadapi polarisasi dan tantangan disinformasi.

Dampak tagar pada akuntabilitas di Amerika Serikat terwujud melalui upaya reformasi hukum yang signifikan. Protes BLM memicu pengajuan George Floyd Justice in Policing Act of 2020 di Kongres AS. Walaupun RUU tersebut gagal disahkan, tekanan publik menghasilkan Executive Order 14074 yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2022, menetapkan reformasi kepolisian federal dan pembentukan National Law Enforcement Accountability Database. Di sektor korporasi, gerakan ini mendorong inisiatif Keragaman dan Inklusi (Diversity and Inclusion—DEI) di perusahaan-perusahaan besar seperti Nike dan Amazon. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa banyak dari inisiatif ini mungkin lebih bersifat strategi reputasi belaka daripada komitmen struktural yang sejati terhadap perubahan budaya organisasi yang mendalam.

Perlu dicatat, meskipun tagar menciptakan ruang publik, skala gerakan sebesar #BLM di tingkat transnasional sangat besar sehingga “totalitas aktivitas diskursif” menjadi terfragmentasi dan “kurang diketahui” bagi partisipan individu. Skala global ini menyebabkan fragmentasi wacana menjadi public spherules yang lebih kecil, yang menyulitkan koordinasi gerakan dan pemeliharaan narasi tunggal yang koheren. Akibatnya, gerakan menjadi rentan dieksploitasi oleh misinformasi dan polarisasi, sehingga mengurangi kekuatan tagar dalam menuntut perubahan kebijakan yang jelas.

Kasus 2: #MeToo

Gerakan #MeToo menunjukkan potensi kekuatan tagar dalam mengungkap kekerasan berbasis gender, memberdayakan penyintas, dan membentuk Jaringan Advokasi Transnasional (TANs). Gerakan ini memungkinkan para penyintas kekerasan seksual untuk berbagi pengalaman mereka, terhubung dengan media mainstream, dan mendorong tindakan di dunia nyata. Jaringan Global ‘me too.’ kini mencakup 130 organisasi, bekerja lintas kawasan untuk mengatasi Kekerasan Seksual dan Berbasis Gender (SGBV).

Aktivisme #MeToo telah menghasilkan perubahan kebijakan konkret di berbagai yurisdiksi. Misalnya, di Korea Selatan, clictivism dalam kasus #MeToo berhasil menarik perhatian publik, menggalang partisipasi, dan menciptakan dampak gerakan sosial yang berkelanjutan, termasuk perubahan kebijakan nyata. Di AS dan India, gerakan ini telah mengkaji upaya untuk mengubah perspektif masyarakat dan memengaruhi penguatan kebijakan tentang pelecehan seksual.

Perbandingan Dampak Sosial dan Legislatif #BlackLivesMatter dan #MeToo

| Gerakan | Isu Keadilan Inti | Mekanisme Akuntabilitas Digital | Dampak Nyata (Kebijakan/Struktur) |

| #BlackLivesMatter | Rasisme Sistemik, Kekerasan Polisi | Membangun narasi alternatif dan ruang diskursif kritis. | Mendorong upaya legislasi (George Floyd Act) , inisiatif D&I korporasi (risiko strategi reputasi). |

| #MeToo | Kekerasan dan Pelecehan Seksual Berbasis Gender | Menggunakan clictivism untuk memberdayakan suara penyintas dan terhubung dengan media mainstream. | Perubahan kebijakan di institusi (Korea Selatan) , mendorong penguatan RUU/UU Anti-Pelecehan (AS, India). |

Batasan Strategis dan Kritik Substansial

Debat Slacktivism dan Sifat Sementara

Kritik paling umum terhadap aktivisme tagar adalah label slacktivism, yang merujuk pada dukungan online dengan usaha, risiko, dan biaya yang minim, yang seringkali dianggap hanya bersifat simbolik. Kritikus mempertanyakan efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan konkret. Selain itu, diskusi online mengenai politik seringkali bersifat ad hoc public dan cenderung sementara, di mana sebuah tagar dapat dengan cepat menjadi trending topic hanya untuk kemudian menghilang dengan cepat.

Namun, pandangan ini ditantang oleh kontra-argumen yang kuat. Para pendukung berpendapat bahwa aktivisme tagar dapat memicu keterlibatan jangka panjang dan memengaruhi kebijakan. Tagar terbukti sukses menggalang massa dan memberikan tekanan efektif pada pemegang kebijakan. Analisis strategis menunjukkan bahwa aktivis terorganisir seringkali tidak mengejar trending topic sebagai tujuan utama. Mereka memandang tagar lebih penting sebagai fungsi pengarsipan yang bernilai tinggi. Fungsi ini memungkinkan tagar untuk bertindak sebagai alat bukti, kesaksian (misalnya, mendokumentasikan suara korban #MeToo ), dan modal sejarah untuk menuntut akuntabilitas di masa depan. Dengan demikian, tagar tidak hanya berfungsi sebagai “senjata” untuk mobilisasi cepat, tetapi juga sebagai benteng naratif yang mengatasi kritik mengenai sifat sementara gerakan digital.

Polarisasi, Echo Chamber, dan Disinformasi

Meskipun media sosial dirancang untuk dialog, logika platform seringkali menghambat komunikasi ideal. Kurasi konten yang didorong oleh algoritma dan efek echo chamber memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi politik pengguna dan memupuk pandangan yang terpolarisasi. Konten visual yang menarik dan bersifat emosional memperkuat respons emosional, yang pada gilirannya semakin memperkuat sikap polarisasi.

Fenomena ini dieksploitasi dalam bentuk “perang hashtag” politik, di mana pihak-pihak yang bermobilisasi menggunakan strategi kubu lawan atau menyebarkan pesan sindiran untuk menjatuhkan, mencerminkan adanya komunikasi politik terorganisir di balik layar. Hal ini menunjukkan bahwa tagar, sebagai senjata, dapat diarahkan dan digunakan untuk tujuan disintegrasi wacana.

Isu Anonimitas, Keamanan, dan Partisipasi Marginal

Bagi kelompok marjinal, penggunaan tagar sebagai senjata membawa pertimbangan strategis yang kompleks terkait keamanan. Anonimitas, bagi kelompok seperti People of Color (POC), penting untuk alasan keamanan. Namun, di sisi lain, kemampuan untuk mengidentifikasi kelompok sebaya juga krusial untuk mendorong keberanian dan keterlibatan yang tidak anonim, menciptakan paradoks yang kontradiktif antara kebutuhan akan keamanan dan keinginan untuk solidaritas kolektif.

Selain itu, partisipasi dalam aktivisme digital dipengaruhi oleh modal sosial digital. Anak muda yang memiliki jaringan sosial digital yang luas cenderung lebih aktif berpartisipasi karena merasa didukung dan termotivasi, menyoroti bahwa aktivisme tagar, meskipun inklusif di permukaan, masih bergantung pada modal sosial tertentu.

Perbandingan Kekuatan dan Kritik Utama Aktivisme Tagar

| Kategori Analisis | Kekuatan Utama (Katalis Keadilan) | Kelemahan Kritis (Kritik Slacktivism & Permukaan) |

| Jangkauan dan Diseminasi | Membangun kesadaran global, memobilisasi audiens lintas batas dengan cepat, dan mendorong penyebaran informasi secara real-time. | Fokus hanya pada kuantitas share/volume unggahan; dampak yang bersifat ad hoc public dan sementara. |

| Dampak dan Keberlanjutan | Mampu menekan pemegang kebijakan, memicu perubahan kebijakan konkret, dan menciptakan arsip diskursif. | Dukungan minim, risiko slacktivism, dan perubahan di tingkat permukaan (strategi reputasi korporasi) tanpa perubahan struktural yang mendalam. |

| Inklusi dan Partisipasi | Memberikan ruang bagi kelompok marginal yang diabaikan media mainstream dan memperluas keragaman subjek penelitian. | Gerakan terkadang diinisiasi oleh kelompok istimewa, menghadapi polarisasi, dan dilema keamanan/anonimitas. |

Tantangan Struktural: Kontrol Algoritma dan Represi Negara

Ancaman Algoritma: Bias Algorithmic dan Kolonisasi Data

Kontrol algoritmik telah menjadi ancaman struktural yang tersembunyi namun signifikan terhadap gerakan keadilan sosial. Algorithmic bias adalah bias yang disengaja atau tidak disengaja yang tertanam dalam operasi algoritma, menghasilkan hasil yang secara tidak adil menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Ketidakobjektifan ini muncul ketika algoritma dilatih menggunakan data yang tidak representatif atau mengandung bias yang mencerminkan ketidakadilan sosial atau diskriminasi masa lalu.

Sebagai contoh, perangkat lunak pengenalan wajah yang dilatih sebagian besar pada wajah berkulit terang membuat lebih banyak kesalahan saat mencoba mengidentifikasi individu berkulit gelap. Secara global, bias ini menyebabkan risiko bahwa komunitas dan kepentingan tertentu dapat dimarginalisasi melalui penggunaan AI yang meluas. Ini adalah bentuk baru kolonisasi data, di mana pihak yang memiliki akses ke data pelatihan mendapatkan keuntungan, sementara kepentingan kelompok yang terpinggirkan dibatasi, yang memperburuk ketidaksetaraan global.

Jika tagar adalah senjata untuk visibilitas, maka algorithmic bias berfungsi sebagai “perisai” yang tak terlihat bagi status quo. Aktivis dari kelompok marjinal menggunakan tagar untuk mengatasi pengabaian media mainstream , tetapi algoritma yang dilatih dengan data yang bias secara inheren mendistribusikan konten mereka secara tidak adil, membatasi visibilitas, atau bahkan salah mengklasifikasikan (sensor). Ini bukan sekadar bias teknis, melainkan perwujudan digital dari ketidaksetaraan yang ada, secara sistematis menekan isu keadilan sosial tanpa perlu intervensi pemerintah langsung.

Kontrafaksi Negara: Sensor, Kriminalisasi, dan Digital Repression

Pemerintah, terutama di rezim yang cenderung otoriter, menggunakan berbagai alat untuk melawan mobilisasi digital, yang dapat mengubah tagar dari senjata menjadi bumerang. Represi digital merupakan manifestasi dari otoritarianisme digital dan militerisasi ruang siber.

Mekanisme represi ini meliputi kriminalisasi aktivis di bawah undang-undang yang bersifat karet, seperti UU ITE di Indonesia. Pasal-pasal seperti Pasal 27A (penyerangan kehormatan) dan Pasal 28 ayat (2) (penghasutan kebencian berdasarkan ras atau etnis) digunakan untuk menjerat mereka yang menyuarakan kritik dan advokasi keadilan sosial di media sosial. Bentuk represi lainnya termasuk gangguan akses internet (internet shutdown) di area protes, doxxing, kekerasan online berbasis gender, dan sensor konten.

Ironisnya, platform besar seringkali tunduk pada tuntutan pemerintah untuk menekan atau menyensor ujaran politik yang sah, mengikis ruang demokratis. Organisasi masyarakat sipil telah mengkritik perusahaan teknologi besar, seperti Meta, karena partisipasinya dalam represi digital yang menghilangkan kemampuan komunitas untuk berkomunikasi dan mengorganisir perlawanan, menjadikan perusahaan tersebut terlibat dalam erosi hak-hak digital.

Ancaman Struktural dan Kontrafaksi Digital terhadap Aktivisme Tagar

| Ancaman Struktural | Mekanisme Kontrol | Implikasi terhadap Keadilan Sosial |

| Algorithmic Bias | Ketidakobjektifan algoritma yang dilatih dengan data tidak representatif, menyebabkan hasil yang tidak adil. | Marginalisasi komunitas dan kepentingan tertentu, memperburuk ketidaksetaraan global, dan membatasi jangkauan isu. |

| Digital Repression (Negara) | Kriminalisasi melalui UU ITE (Pasal 27A, 28) , internet shutdown, doxxing, dan sensor konten. | Erosi ruang demokratis dan kebebasan berekspresi, menghambat kemampuan komunitas untuk melawan dan mengorganisir. |

| Polarisasi Jaringan | Efek Echo Chamber yang memperkuat pandangan terpolarisasi melalui kurasi konten algoritmik. | Menghambat dialog terbuka, menciptakan fragmentasi sosial, dan menyulitkan pencapaian konsensus kebijakan. |

Kesimpulan

Hashtag telah membuktikan dirinya sebagai senjata yang ampuh dalam perjuangan keadilan sosial global, bertindak sebagai kekuatan offensive yang efektif. Kekuatan ini mencakup kemampuan untuk mendirikan kesadaran kritis, memobilisasi massa secara cepat, dan berfungsi sebagai mekanisme pemicu akuntabilitas institusional, terutama dalam konteks di mana isu diabaikan hingga mencapai viralitas (“No Viral, No Justice”). Gerakan seperti #BLM dan #MeToo menunjukkan bahwa tagar dapat melampaui dukungan simbolik untuk menghasilkan perubahan kebijakan dan reformasi struktural.

Namun, efektivitas jangka panjangnya terhambat oleh keterbatasan substansial yang bersifat defensive. Keterbatasan ini berasal dari risiko internal seperti sifat sementara gerakan (slacktivism) dan polarisasi jaringan, serta dari kekuatan struktural eksternal: algorithmic bias dan represi digital yang dilembagakan oleh negara dan didukung oleh korporasi teknologi.

Realitas represi dan doxxing telah menggeser paradigma. Jika aktivisme Habermasian tradisional berfokus pada discourse (kebebasan berbicara) sebagai tujuan utama, aktivisme tagar kontemporer harus memprioritaskan safety and security (keamanan). Dengan demikian, efektivitas “senjata” tagar tidak lagi hanya diukur dari seberapa keras suaranya (jangkauan), tetapi seberapa aman senjata itu dapat digunakan dalam lingkungan digital yang semakin militeristik.

Rekomendasi Strategis untuk Advokasi Digital yang Berkelanjutan

- Mengintegrasikan Aktivisme Jangka Pendek dan Jangka Panjang: Aktivis harus memandang tagar bukan hanya sebagai alat untuk menciptakan trending topic yang sementara, tetapi sebagai titik awal untuk keterlibatan yang berkelanjutan (long-term engagement) dan yang lebih penting, sebagai alat untuk pengarsipan narasi. Dokumentasi ini penting untuk membangun memori kolektif dan modal sejarah yang mendukung tuntutan akuntabilitas di masa depan.

- Meningkatkan Literasi Digital dan Algoritmik: Diperlukan edukasi kritis yang luas untuk mengatasi ancaman disinformasi dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bias algoritmik dan manipulasi politik massa. Pengguna harus memahami bagaimana algoritma bekerja untuk menghindari echo chamber.

- Memperkuat Kerangka Inklusif dan Keamanan: Aktivis harus mengembangkan kerangka komputasi yang berpusat pada trauma (trauma-informed computing) dan prinsip interseksionalitas untuk memastikan keselamatan individu dan dukungan komunitas, terutama bagi kelompok marjinal yang menghadapi dilema kompleks antara anonimitas dan visibilitas.

Rekomendasi Kebijakan (Regulasi Platform dan Perlindungan Hak Digital)

- Menuntut Akuntabilitas Algoritma: Harus ada desakan untuk reformasi kebijakan yang melindungi kebebasan online dan memastikan akuntabilitas algoritma, khususnya untuk mengatasi bias yang disengaja atau tidak disengaja dalam distribusi konten yang merugikan kelompok tertentu.

- Melawan Represi Korporasi: Masyarakat sipil global harus memobilisasi kampanye terkoordinasi untuk menekan perusahaan teknologi besar (Meta, Bytedance) agar menjunjung tinggi kebebasan berekspresi pengguna, konsisten dengan Prinsip GNI, dan menolak tuntutan pemerintah yang bertujuan menekan ujaran politik yang sah.

- Reformasi Legislatif Perlindungan: Mendesak peninjauan ulang dan reformasi undang-undang yang rentan terhadap kriminalisasi kritik (seperti UU ITE di Indonesia). Reformasi ini esensial untuk melindungi hak digital, kebebasan sipil dalam ruang online, dan memastikan bahwa tagar dapat digunakan sebagai senjata keadilan tanpa menyebabkan kerugian yang tidak proporsional bagi penggunanya.