Ulasan Dampak Overtourism di Bali

Citra Bali sebagai “surga tropis” telah lama menjadi landasan utama industri pariwisata Indonesia, sebuah narasi yang mulai dikemas sejak era kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Citra ini sengaja diciptakan untuk menarik wisatawan Barat dengan mempromosikan fantasi pulau eksotis, mengesampingkan realitas sosial dan lingkungan lokal. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya volume kunjungan, citra yang direkayasa ini semakin bertabrakan dengan realitas daya dukung fisik dan sosial Pulau Dewata.

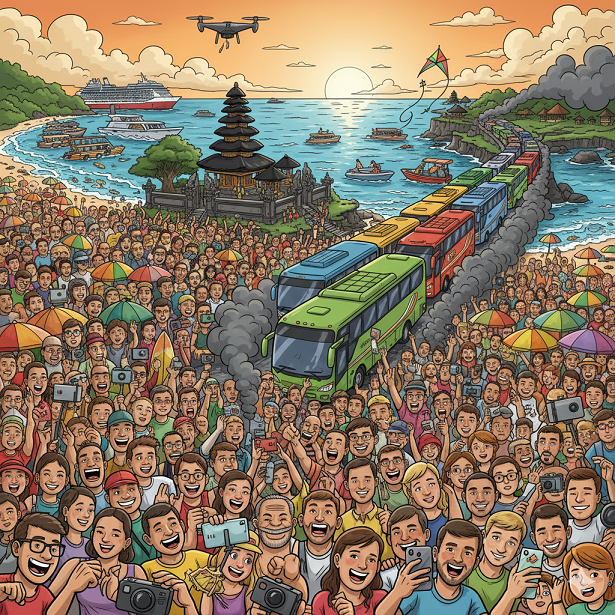

Fenomena yang terjadi saat ini didefinisikan sebagai overtourism, yaitu kondisi ketika jumlah kunjungan wisatawan telah melampaui ambang batas Daya Dukung Lingkungan (Ecological Carrying Capacity) dan Daya Dukung Sosial-Budaya (Socio-Cultural Carrying Capacity) Bali. Dampaknya bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi degradasi kualitas hidup penduduk lokal dan pengalaman wisata itu sendiri.

Ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pariwisata massal menciptakan sebuah paradoks struktural. Pulau Bali dipaksa untuk mempertahankan citra ideal (ketenangan, pantai bersih) untuk menarik investasi dan devisa. Namun, tekanan untuk mengakomodasi volume turis yang terus meningkat, diiringi dengan investasi infrastruktur yang tidak memadai, menyebabkan manajemen lingkungan yang buruk (seperti masalah sampah dan krisis air). Hal ini pada gilirannya memperparah masalah lingkungan dan sosial, yang justru merusak citra “surga” yang berusaha dijual, menjebak Bali dalam sebuah krisis keberlanjutan.

Dimensi Lingkungan: Krisis Kapasitas Daya Dukung (Carrying Capacity)

Ancaman Krisis Air Bersih dan Degradasi Sumber Daya Air

Fenomena overtourism menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya alam Bali, dengan krisis air bersih sebagai salah satu dampak lingkungan yang paling mencolok. Tingginya tingkat penggunaan air oleh sektor pariwisata (hotel, vila, fasilitas pendukung) berkontribusi langsung pada menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah.

Krisis air di Bali merupakan ancaman serius yang meluas. Masalah ini diakui oleh pihak-pihak terkait sebagai “persoalan Bali secara keseluruhan,” bukan hanya masalah perkotaan seperti Denpasar. Tekanan air ini diakibatkan oleh pembangunan properti pariwisata yang sangat masif dan terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan selatan Bali, yang secara berlebihan mengeksploitasi cadangan air tanah. Akibatnya, terjadi defisit air di kawasan pemukiman lokal. Apabila hak dasar masyarakat lokal terhadap air dikorbankan demi konsumsi pariwisata intensif, hal ini menciptakan konflik sosial vertikal dan mempertanyakan keberlanjutan industri pariwisata. Solusi yang diusulkan mencakup penataan ruang yang lebih merata dan reboisasi di wilayah hulu, seperti Bedugul dan Kintamani, untuk meningkatkan daya serap air. Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya merespons melalui perencanaan tata ruang untuk konservasi dan diversifikasi sumber air.

Manajemen Sampah dan Kegagalan Infrastruktur Limbah

Lonjakan jumlah wisatawan pasca-pandemi telah memicu berbagai masalah, terutama dalam pengelolaan sampah yang sudah rapuh. Data menunjukkan bahwa Bali menghasilkan sekitar 1,6 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 303.000 ton di antaranya adalah sampah plastik.

Angka-angka ini diperparah oleh tingkat pengelolaan yang rendah; hanya 48% sampah yang dikelola secara bertanggung jawab, dan hanya 7% sampah plastik yang didaur ulang. Konsekuensinya, sekitar 33.000 ton plastik berakhir di lingkungan laut Bali setiap tahun, mencemari sungai, pantai, dan laut, yang secara serius mengancam ekosistem laut.

Krisis ini sangat terlihat pada infrastruktur vital seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarbagita Suwung. TPA ini, sebagai penampungan utama sampah di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), telah berulang kali dilanda kebakaran parah (tercatat pada 2018, 2023, dan 2024). Rencana penutupan TPA Suwung pada 2026 semakin mempertegas kegagalan infrastruktur limbah yang tidak sebanding dengan volume pariwisata massal. Ketika lonjakan wisatawan dikombinasikan dengan pola konsumsi turis yang tinggi (termasuk penggunaan kemasan plastik) dan kelemahan dalam infrastruktur daur ulang, hal ini menimbulkan bencana sampah. Dampak langsung dari kondisi ini adalah pencemaran lingkungan, bau busuk, dan ancaman kesehatan publik, yang pada akhirnya merusak daya tarik wisata Bali sendiri.

Alih Fungsi Lahan (Land Conversion) dan Marginalisasi Sektor Pertanian

Pembangunan pariwisata yang tidak terkendali telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian secara masif. Dalam enam tahun terakhir, Bali dilaporkan telah kehilangan sekitar 6.521 Ha lahan sawah. Kawasan budaya seperti Gianyar menunjukkan penurunan lahan sawah yang signifikan sebesar 18,85%.

Alih fungsi lahan ini terjadi karena adanya perubahan dalam tata ruang yang mengizinkan konversi lahan pertanian menjadi akomodasi pariwisata dan properti pendukung. Hilangnya lahan sawah, terutama yang dikelola di bawah sistem irigasi tradisional Subak, mengancam tidak hanya ketahanan pangan lokal, tetapi juga fondasi budaya Bali. Sistem gotong royong tradisional, seperti metelik (kerja bakti menjaga saluran air), mulai menyusut di desa-desa yang penduduknya beralih ke sektor non-pertanian (misalnya, Ubud Tengah).

Fenomena ini menunjukkan bahwa overtourism mengubah basis ekonomi Bali dari agraris-budaya menjadi jasa-properti. Ketika lanskap sawah yang unik hilang, lanskap budaya Bali terdegradasi. Hasil ini bertentangan dengan prinsip pariwisata berbasis budaya, di mana kelestarian adat seharusnya menjadi aset utama. Upaya pelestarian lahan sawah dan ekosistem menuntut partisipasi aktif masyarakat dan kebijakan tata ruang yang ketat.

Dampak Sosio-Kultural: Erosi Nilai Adat, Konflik, dan Marginalisasi

Komodifikasi Budaya dan Insiden Profanasi

Peningkatan jumlah wisatawan, khususnya yang kurang teredukasi mengenai etika lokal, memicu serangkaian insiden yang berdampak negatif terhadap keharmonisan sosial-budaya. Sering terjadi kasus wisatawan asing menunjukkan perilaku tidak pantas, seperti mengabaikan dress code saat mengunjungi pura atau tempat suci, atau berpartisipasi dalam ritual sakral tanpa memahami maknanya.

Tindakan-tindakan ini memicu sentimen yang kuat di kalangan masyarakat lokal bahwa budaya mereka telah dikomodifikasi dan dieksploitasi semata-mata demi keuntungan komersial, alih-alih dihormati. Ketika budaya Bali diperlakukan hanya sebagai barang dagangan dan bukan sebagai nilai sakral, resistensi sosial dari komunitas adat mulai menguat.

Degradasi Struktur Sosial Tradisional

Ketergantungan ekonomi yang semakin besar pada sektor pariwisata telah mengubah struktur sosial di tingkat desa. Di kawasan yang berkembang pesat seperti Ubud Tengah, sistem gotong royong tradisional—seperti metelik dalam pengelolaan subak—menyusut seiring dengan beralihnya pekerjaan penduduk dari pertanian ke sektor jasa.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa generasi muda semakin fokus pada peluang ekonomi di luar kerangka adat. Meskipun pariwisata memberikan lapangan kerja, dampaknya adalah melemahnya ikatan komunal yang selama ini menjadi ciri khas kehidupan desa di Bali.

Konflik Sosial dan Marginalisasi Ekonomi Lokal

Di tengah industri pariwisata yang menghasilkan devisa triliunan, muncul pandangan bahwa masyarakat Bali secara keseluruhan justru termarginalisasi dan hanya menjadi “penonton” di pulau mereka sendiri, karena industri ini didominasi oleh modal asing.

Kondisi ini diperparah oleh peningkatan kasus kriminalitas dan perilaku ugal-ugalan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Pelanggaran yang dilakukan meliputi penyalahgunaan visa untuk bekerja ilegal (seperti menjadi makelar tanah atau bahkan berjualan sayur) dan tindakan indisipliner di jalanan. Fenomena ini diistilahkan oleh beberapa pengamat sebagai bentuk “penjajahan modern” yang menyerang kedaulatan ekonomi dan harga diri masyarakat lokal. Marginalisasi ini terjadi karena dominasi investasi asing dalam properti dan jasa pariwisata seringkali disertai dengan kebocoran ekonomi yang tinggi, di mana posisi manajerial bergaji tinggi dipegang oleh ekspatriat, sementara warga lokal mengisi sektor jasa berupah rendah. Hal ini meningkatkan potensi konflik sosial dan mengurangi dukungan warga lokal terhadap industri pariwisata.

Analisis Kebocoran Ekonomi (Economic Leakage) dan Ketergantungan

Ketergantungan Ekonomi Makro

Pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Bali. Analisis kuantitatif (periode 2009–2019) menunjukkan bahwa variabel pariwisata (jumlah kunjungan wisatawan, hotel, dan restoran) mampu menjelaskan 96,8% variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Ketergantungan yang sangat tinggi ini menjadikan ekonomi Bali sangat rentan terhadap guncangan eksternal, sebuah pelajaran yang sangat terasa selama pandemi COVID-19.

Meskipun Bali menyumbang devisa yang fantastis—sekitar Rp 107 triliun atau 44% devisa sektor pariwisata nasional pada 2024—alokasi dana yang dikembalikan untuk pengembangan Bali dinilai tidak sebanding. Ketidakseimbangan ini menghambat upaya perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pelestarian budaya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi dampak overtourism itu sendiri. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi ke sektor non-pariwisata (seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi digital) diakui sebagai kebutuhan mendesak untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih kokoh.

Kebocoran Pendapatan (Tourism Leakage) Sektor Akomodasi

Salah satu masalah struktural terbesar dalam pariwisata massal di Bali adalah tourism leakage, yaitu hilangnya pendapatan wisatawan ke luar dari perekonomian lokal. Secara keseluruhan, rata-rata kebocoran pendapatan di sektor akomodasi Bali berkisar antara 18,8% hingga 19,5%.

Tingkat kebocoran ini sangat didorong oleh struktur kepemilikan dan manajemen. Analisis menunjukkan disparitas yang mencolok: akomodasi yang dimiliki atau dikelola oleh rantai internasional (Hotel Bintang 4 & 5) mencatat kebocoran tertinggi, mencapai antara 51,0% hingga 55,3% dari total pendapatan mereka.

Penyebab utama tingginya leakage di hotel-hotel mewah ini meliputi: transfer keuntungan kepada pemilik asing, pembayaran biaya manajemen (management fees), dan impor barang (terutama minuman, makanan, buah, dan sayur) yang seharusnya dapat dipasok secara lokal. Semakin tinggi tingkat kebocoran, semakin sedikit pendapatan pariwisata yang diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan perekonomian lokal Bali.

Tabel 1: Estimasi Rata-Rata Tingkat Kebocoran Pendapatan (Leakage) Sektor Akomodasi Bali

| Kategori Akomodasi | Rata-Rata Leakage (%) | Penyebab Utama Leakage (Analisis Mikro) |

| Hotel Rantai Bintang 4 & 5 (Asing) | 51.0% – 55.3% | Transfer Keuntungan, Biaya Manajemen, Impor Makanan/Minuman |

| Hotel Non-Rantai Bintang 4 & 5 | 7.1% – 22.7% | Impor Makanan/Minuman, Gaji Ekspatriat |

| Hotel Bintang 1, 2, & 3 | 12.0% – 15.7% | Pengadaan barang impor |

| Hotel Non-Bintang | 2.0% – 8.8% | Biaya operasional minimal |

| Rata-Rata Keseluruhan | 18.8% – 19.5% | Data Makro/Mikro |

Praktik Nominee dan Pengendalian Aset oleh Asing

Masalah leakage diperparah oleh praktik ilegal perjanjian nominee, di mana Warga Negara Asing (WNA) menggunakan nama Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai kedok untuk mengakali larangan kepemilikan tanah, sehingga WNA dapat mengendalikan aset properti di Bali. Praktik ini melanggar Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan memunculkan masalah hukum serta sosial yang signifikan.

Tingginya permintaan properti pariwisata yang dipicu oleh overtourism massal mendorong meluasnya praktik nominee ilegal. Mekanisme ini secara langsung berkontribusi pada kenaikan harga properti dan lahan yang tidak wajar. Akibatnya, masyarakat lokal Bali semakin termarginalisasi dari tanah mereka sendiri dan terancam menjadi “penonton” di industri properti. Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah krusial dengan memprioritaskan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nominee. Ranperda ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan, tidak hanya sebatas pembatasan, guna melindungi kedaulatan ekonomi dan sosial Bali.

Respon Regulasi dan Evaluasi Upaya Pengendalian Overtourism

Kebijakan Retribusi (Tourist Levy)

Sebagai respons terhadap degradasi lingkungan dan budaya, Pemerintah Provinsi Bali telah mengesahkan pungutan retribusi pariwisata (levy) sebesar US$10 bagi wisatawan asing melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2024. Dana yang terkumpul diprioritaskan untuk pelestarian kebudayaan dan pemeliharaan alam.

Meskipun langkah ini dinilai progresif, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Realisasi pungutan yang diterima per Maret 2024 diperkirakan masih rendah, dengan hanya sekitar 40 persen turis asing yang membayar. Pihak Dinas Pariwisata Bali menjelaskan bahwa rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan wisatawan asing. Jika dibandingkan dengan tingkat kebocoran ekonomi yang mencapai 55,3% di hotel asing, efektivitas levy sebesar US$10 yang realisasinya hanya 40% sangatlah terbatas dalam mengatasi masalah struktural yang lebih besar.

Penegakan Etika dan Hukum (Pergub 36/2023)

Untuk mengatasi masalah “wisatawan nakal” yang merusak citra dan norma budaya, Pemprov Bali menerbitkan Surat Edaran/Pergub Nomor 36 Tahun 2023. Regulasi ini mencakup larangan memanjat pohon sakral, kewajiban menghormati adat, dan menaati aturan lalu lintas. Kebijakan lain yang diterapkan adalah kewajiban turis asing untuk menggunakan QRIS (Kode QR Standar Indonesia) dan menukarkan mata uang rupiah di tempat resmi.

Tindakan penegakan hukum menunjukkan hasil yang nyata, dengan tingginya jumlah deportasi Warga Negara Asing (WNA) pada tahun 2024. Tercatat, sebanyak 247 WNA telah dideportasi karena berbagai pelanggaran, termasuk penyalahgunaan visa untuk bekerja ilegal (seperti menjadi makelar tanah atau berjualan) dan overstay.

Namun, penegakan sanksi ini memunculkan tantangan unik, yaitu perverse incentive. Terdapat kasus WNA yang sengaja berbuat onar atau melanggar hukum dengan motif ingin “pulang gratis melalui deportasi,” karena biaya pemulangan ditanggung negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme sanksi saat ini mungkin tidak menimbulkan efek jera yang optimal, dan bahkan dapat dieksploitasi oleh pelanggar.

Tabel 2: Indikator Penegakan Hukum Terhadap Wisatawan Asing di Bali (Tahun 2024)

| Aksi Penegakan Hukum | Data Kuantitatif/Kualitatif | Implikasi |

| Jumlah Deportasi (2024) | 247 WNA dideportasi | Menunjukkan tingginya frekuensi pelanggaran serius (visa abuse, kerja ilegal) |

| Kepatuhan Levy Wisman (US$10) | Sekitar 40% realisasi pembayaran | Kegagalan sosialisasi dan pengawasan awal kebijakan baru |

| Motif Pelanggaran | Bekerja ilegal, makelar tanah, mencari “pulang gratis” | Adanya motivasi ekonomi dan potensi insentif terbalik (perverse incentive) |

| Fokus Regulasi Baru | Larangan Panjat Pohon Sakral, Taat Lalu Lintas, QRIS/Rupiah | Pergeseran fokus dari pariwisata massal ke pariwisata berkualitas/beretika |

Wacana Pembatasan Kuota dan Filter Kualitas

Merespons masalah overtourism dan WNA nakal, sempat muncul wacana penerapan sistem kuota untuk membatasi jumlah wisatawan harian. Gubernur Bali, I Wayan Koster, kemudian mengklarifikasi bahwa tujuan kebijakan ini adalah pemfilteran (penyaringan) untuk “membatasi kedatangan WNA nakal” dan mendorong pariwisata yang lebih berkualitas, bukan pembatasan jumlah murni. Kebijakan ini bertujuan menarik wisatawan yang menghormati budaya, beretika, tinggal lebih lama, dan berkontribusi secara positif.

Meskipun mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata sebagai strategi “penyaringan” , wacana pembatasan kuota mengundang kritik dari pelaku usaha pariwisata (PHRI). Mereka khawatir bahwa kebijakan yang tidak dikaji dengan matang akan menjadi “bumerang” bagi upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan dapat memperlemah promosi pariwisata Bali.

Strategi Mitigasi Jangka Panjang dan Transformasi Pariwisata Bali

Penguatan Kerangka Hukum Nominee

Penyelesaian dan penegakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nominee menjadi prioritas kebijakan utama. Tujuan Ranperda ini adalah menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas praktik ilegal yang memungkinkan WNA menguasai properti lokal melalui akal-akalan pajak, penanaman modal asing terselubung, dan praktik kawin kontrak. Perda Nominee harus dirancang secara matang dan tanpa celah hukum, dengan fokus pada penegakan hukum yang konsisten. Keberhasilan implementasi Perda ini sangat penting untuk melindungi hak kepemilikan tanah WNI, mencegah kenaikan harga properti yang tidak wajar akibat spekulasi asing, dan memastikan masyarakat Bali menjadi subjek utama, bukan sekadar objek, dalam ekonomi properti mereka sendiri.

Diversifikasi Destinasi dan Produk Wisata

Diversifikasi pariwisata merupakan strategi penting untuk mengurangi tekanan di pusat-pusat overtourism yang padat, seperti Kuta dan Ubud, serta meningkatkan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Transformasi pariwisata harus diarahkan pada pariwisata berkualitas, spiritual, dan ekowisata, yang secara inheren menarik wisatawan yang lebih menghargai budaya dan lingkungan.

Pengembangan harus mencakup destinasi baru, seperti yang terlihat dalam konsep Transformasi Pariwisata Jembrana (TRANSPARAN) yang menggunakan personalisasi digital untuk menarik wisatawan yang unik dan personal. Strategi ini juga harus melibatkan pemberdayaan dan partisipasi komunitas lokal dalam semua kegiatan pariwisata, seperti yang diterapkan di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Tujuannya adalah memastikan bahwa wisatawan yang datang tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak, dan meninggalkan jejak lingkungan yang lebih kecil.

Strategi Menutup Celah Economic Leakage

Mengatasi economic leakage adalah tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih mendalam daripada sekadar memungut retribusi turis. Mengingat tingginya kebocoran yang mencapai 55,3% pada hotel rantai bintang 4 dan 5 , kebijakan harus ditargetkan pada lokalisasi rantai pasok.

Dibutuhkan regulasi yang mewajibkan operator hotel internasional untuk memprioritaskan local procurement (pengadaan lokal), yaitu membeli produk segar, minuman, dan layanan dari produsen lokal Bali, hingga mencapai persentase minimum tertentu. Selain itu, diperlukan insentif pajak atau disinsentif untuk mendorong perusahaan asing merekrut lebih banyak tenaga kerja lokal di posisi manajerial. Langkah ini akan mengurangi transfer gaji ekspatriat dan keuntungan yang mengalir ke luar negeri, memastikan bahwa devisa pariwisata benar-benar berputar dan menciptakan nilai tambah substansial di Pulau Dewata.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa overtourism di Bali telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang melampaui masalah kemacetan semata. Dampak utamanya mencakup ancaman nyata krisis air, kegagalan infrastruktur sampah (seperti TPA Suwung), hilangnya ribuan hektar lahan sawah yang mengancam budaya subak, dan kebocoran ekonomi yang masif—rata-rata 18,8% hingga 19,5% secara keseluruhan, dan mencapai lebih dari 55% di segmen akomodasi mewah internasional. Krisis ini berakar pada model pariwisata massal yang tidak berkelanjutan, di mana modal asing mendominasi dan mengeksploitasi aset Bali melalui celah struktural seperti praktik nominee dan leakage, sementara masyarakat lokal menanggung beban lingkungan dan sosial. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah penertiban proaktif (Levy US$10, Pergub Etika), tantangan utama terletak pada penegakan hukum yang konsisten dan koreksi struktural terhadap aliran devisa yang keluar.

Berdasarkan analisis yang komprehensif, laporan ini merekomendasikan lima langkah kebijakan utama untuk mengalihkan Bali dari pariwisata kuantitas menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan:

- Regulasi Konsumsi Air Progresif: Menerapkan regulasi penggunaan air yang sangat ketat untuk sektor pariwisata, termasuk penetapan tarif utilitas progresif tertinggi bagi hotel, resor, dan vila yang memiliki tingkat konsumsi air berlebihan. Dana yang terkumpul harus diinvestasikan secara eksklusif untuk pembangunan infrastruktur konservasi dan daur ulang air, serta reboisasi di wilayah hulu.

- Akselerasi Pengesahan dan Penindakan Perda Nominee: Pemerintah harus segera mengesahkan dan menerapkan Perda Nominee dengan penegakan hukum tanpa kompromi. Hal ini bertujuan melindungi kedaulatan hak kepemilikan tanah WNI dan mencegah kenaikan harga properti yang dipicu oleh spekulasi asing melalui skema pinjam nama ilegal.

- Mandat Lokalisasi Rantai Pasok (Local Procurement): Menerbitkan regulasi yang mengikat operator akomodasi rantai internasional (Bintang 4 dan 5) untuk memenuhi kuota minimum local procurement (pengadaan produk dan jasa lokal) dalam rantai pasok mereka. Kebijakan insentif pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang melokalisasi rantai pasoknya, sedangkan disinsentif pajak diterapkan bagi yang bergantung pada impor, guna menutup celah economic leakage.

- Optimalisasi Sanksi Finansial bagi Pelanggar WNA: Merevisi struktur sanksi deportasi terhadap WNA pelanggar dengan menambahkan denda finansial yang sangat substansial. Denda ini harus mencakup biaya operasional penindakan dan biaya tiket kepulangan secara penuh. Langkah ini menghilangkan perverse incentive “pulang gratis” dan memaksimalkan efek jera.

- Reorientasi Promosi dan Diversifikasi: Mengubah fokus promosi global secara definitif dari pariwisata massal ke pariwisata minat khusus (budaya, spiritual, ekowisata) di destinasi yang lebih tersebar dan belum padat. Wacana pembatasan kuota kuantitatif harus ditunda hingga mekanisme filter kualitas, yang didukung oleh penegakan etika dan hukum yang kuat, telah berjalan efektif.