Arsitektur Rumah Ibadah di Indonesia: Akulturasi, Reinterpretasi, dan Manifestasi Budaya

Bangunan rumah ibadah di Indonesia berdiri bukan hanya sebagai wujud fisik dari keyakinan, tetapi juga sebagai cerminan dinamis dari sejarah, interaksi budaya, dan kearifan lokal. Arsitektur sakral di Nusantara adalah sebuah narasi yang terwujud dalam struktur, bahan, dan ornamen, yang secara berkesinambungan mencatat evolusi peradaban dan spiritualitas. Laporan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif bagaimana arsitektur rumah ibadah telah berkembang, dari periode tradisional yang sarat akan akulturasi hingga era kontemporer yang ditandai dengan reinterpretasi dan inovasi.

Analisis ini akan melampaui deskripsi fisik semata untuk mengupas lapisan filosofis, simbolis, dan sosiologis di balik setiap desain. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa arsitektur sakral yang baik harus merespons konteks geografis, iklim, budaya, dan spiritualitas penggunanya, dan tidak terbatas pada bentuk-bentuk konvensional yang kaku. Dengan membandingkan pendekatan “dulu dan kini,” laporan ini akan menyoroti benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, serta peran arsitektur sebagai media pembelajaran, simbol toleransi, dan wahana pelestarian warisan budaya.

Arsitektur Tradisional: Cermin Akulturasi dan Kearifan Lokal

Arsitektur rumah ibadah tradisional di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari proses akulturasi yang luwes dan harmonis. Bangunan-bangunan ini tidak mengadopsi gaya dari agama yang masuk secara mentah, melainkan memadukannya dengan unsur-unsur budaya lokal yang telah ada sebelumnya, menciptakan sebuah identitas visual yang unik dan otentik Nusantara. Proses ini seringkali bersifat organik dan terdistribusi, tanpa identifikasi arsitek profesional yang tunggal, melainkan mencerminkan kearifan kolektif masyarakat dan para penyebar agama pada zamannya.

Arsitektur Masjid Kuno: Fusi Budaya dalam Bentuk Sakral

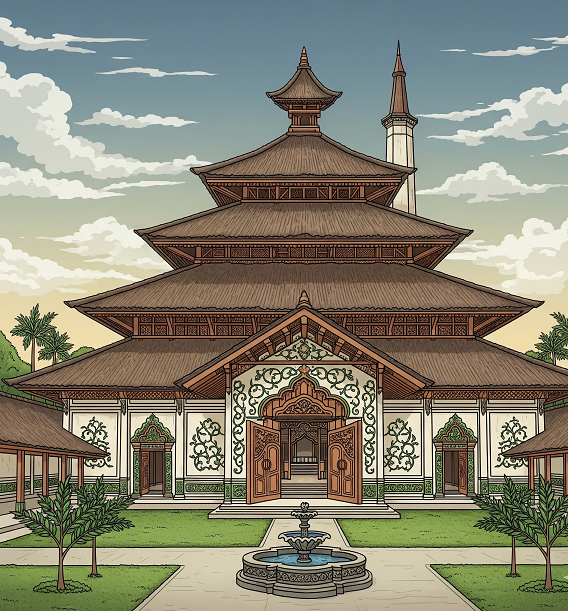

Masjid-masjid kuno di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari arsitektur masjid di Timur Tengah. Ciri-ciri umum yang sering ditemukan meliputi denah berbentuk bujur sangkar, atap tumpang (bertingkat ganjil), dan adanya serambi sebagai area sosialisasi dan edukasi. Bentuk-bentuk ini adalah manifestasi dari proses adaptasi yang cerdas terhadap iklim tropis dan budaya setempat.

Studi kasus menunjukkan bagaimana akulturasi ini terjadi dalam praktik. Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah adalah contoh sinkretisme yang paling ikonik. Menara masjidnya tidak menyerupai menara khas Timur Tengah, melainkan dibangun menyerupai candi Hindu-Jawa, yang menjadikannya sebuah simbol unik dari penyebaran Islam yang berintegrasi dengan tradisi lokal. Atapnya yang berbentuk tumpang ganjil juga memperkuat akulturasi ini, mengadopsi arsitektur meru yang lazim ditemukan pada bangunan suci Hindu.

Demikian pula, Masjid Agung Demak, yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya para Wali Songo, memiliki atap limas bersusun tiga. Bentuk ini tidak hanya berfungsi secara fungsional untuk sirkulasi udara yang lebih baik, tetapi juga sarat akan makna filosofis. Atap tumpang ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol perjalanan spiritual (Islam, Iman, dan Ihsan) atau sebagai adaptasi dari arsitektur pura Hindu dan punden berundak. Pemanfaatan bentuk yang sudah dikenal masyarakat ini merupakan strategi dakwah yang efektif, yang memfasilitasi penerimaan ajaran baru tanpa menimbulkan penolakan budaya yang besar.

Masjid Agung Banten di Banten Selatan juga menunjukkan akulturasi yang menarik. Atapnya yang bertumpuk lima mirip dengan pagoda Tiongkok, yang merupakan hasil rancangan arsitek Tionghoa bernama Tjek Ban Tjut. Hal ini memperlihatkan bagaimana akulturasi tidak terbatas pada unsur-unsur budaya lokal pra-Islam, tetapi juga mencakup perpaduan dengan pengaruh eksternal lain yang masuk dan berinteraksi di Nusantara. Di sisi lain, Masjid Sultan Suriansyah di Kalimantan Selatan, masjid tertua di provinsi tersebut, menunjukkan adaptasi geografis yang unik. Dibangun di atas air dengan konstruksi rumah panggung berbahan dasar kayu ulin dan atap tumpang tiga, arsitekturnya sepenuhnya disesuaikan dengan lingkungan sungai di sekitarnya.

Proses akulturasi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah strategi sadar para penyebar agama untuk meminimalkan gesekan budaya. Dengan menggunakan elemen-elemen arsitektur yang sudah akrab dengan masyarakat, mereka memberikan makna spiritual baru pada bentuk lama, menciptakan sebuah harmoni visual yang mendukung kohesi sosial dan kemudahan penerimaan ajaran.

Arsitektur Gereja Bersejarah: Mengadopsi Estetika Kolonial dengan Sentuhan Lokal

Sejumlah gereja bersejarah di Indonesia, terutama yang dibangun pada era kolonial, mengadopsi gaya arsitektur Eropa secara murni. Gereja Katedral Jakarta, misalnya, dibangun dengan gaya Neo-Gothic yang mencolok, sementara Gereja Blenduk (GPIB Immanuel) di Semarang memiliki kubah besar bergaya Baroque. Bangunan-bangunan ini merefleksikan kekuatan dan budaya yang dibawa oleh pemerintah kolonial.

Namun, seiring waktu, muncul pendekatan yang lebih kontekstual, yang menunjukkan proses “indegenisasi” atau “enkulturasi”. Gereja Pniel Blimbingsari di Bali adalah contoh luar biasa dari fenomena ini. Bangunannya didesain menyerupai sebuah pura, lengkap dengan atap bertumpuk, gapura candi bentar, dan tiang-tiang tanpa dinding yang mirip dengan arsitektur wantilan. Tata letak ruangannya bahkan mengadopsi konsep kosmologi Hindu-Bali, Asta Kosala Kosali dan Tri Angga, yang menegaskan bagaimana ajaran baru tidak menolak, melainkan beradaptasi dengan budaya setempat.

Fenomena serupa terlihat pada Gereja Santa Maria de Fatima di Jakarta, yang memiliki arsitektur unik menyerupai klenteng Tionghoa , serta Gereja Pohsarang di Kediri yang menggunakan atap joglo khas Jawa. Perbandingan antara gaya kolonial murni dan gaya yang terakulturasi ini memperlihatkan dinamika kompleks antara misi keagamaan dan penerimaan budaya. Gereja-gereja yang mengadopsi gaya lokal menunjukkan sebuah proses yang berdialog dan beradaptasi dengan konteksnya, mencerminkan sebuah pemahaman bahwa arsitektur dapat menjadi jembatan antara keyakinan universal dan identitas budaya yang spesifik.

Arsitektur Pura, Vihara, dan Klenteng: Simbolisasi Kosmologi dan Toleransi

Arsitektur non-Muslim di Indonesia juga menunjukkan integrasi mendalam dengan filosofi lokal. Pura di Bali, seperti Pura Maospahit di Denpasar dan Pura Uluwatu, dibangun di atas fondasi kosmologi yang kuat. Konsep Tri Hita Karana (harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan) dan Tri Mandala (pembagian zona sakral) mendasari setiap detail tata letak, dari area terluar hingga area paling suci. Arsitektur ini tidak hanya melayani fungsi ritual, tetapi juga berupaya menciptakan keselarasan antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (lingkungan).

Klenteng, sebagai tempat ibadah umat Khonghucu, juga merupakan saksi bisu akulturasi dengan budaya Tionghoa dan lokal. Klenteng Sam Poo Kong di Semarang, yang didirikan oleh Laksamana Cheng Ho, adalah contoh sempurna dari perpaduan ini. Pilar-pilar besar yang menyangga bangunan utama mencerminkan teknik konstruksi tradisional Jawa, sementara hiasannya berupa ukiran naga, burung hong, dan kura-kura adalah simbol-simbol Tiongkok. Kompleks klenteng ini kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol visual dari keterbukaan budaya dan semangat toleransi, yang sering menjadi ruang bersama untuk kegiatan lintas budaya.

Keseluruhan, arsitektur rumah ibadah tradisional di Indonesia adalah sebuah manifestasi dari kearifan budaya yang mengintegrasikan filosofi kosmologi dan etnisitas. Bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai artefak hidup yang menunjukkan bahwa arsitektur dapat menjadi alat untuk menciptakan harmoni dan kohesi sosial di tengah keragaman.

Tabel 1: Karakteristik Arsitektur Rumah Ibadah Tradisional di Indonesia

| Nama Bangunan | Lokasi | Agama | Periode Pembangunan | Gaya Arsitektur Dominan | Unsur Akulturasi | Filosofi/Simbolisme Utama |

| Masjid Menara Kudus | Jawa Tengah | Islam | 1549 M | Akulturasi Hindu-Jawa | Menara candi, atap tumpang ganjil | Pendekatan dakwah yang luwes, reinterpretasi makna baru pada bentuk lama |

| Masjid Agung Demak | Jawa Tengah | Islam | Abad ke-15 M | Atap Limas Tumpang Tiga | Atap tumpang seperti meru Hindu dan punden berundak | Simbol perjalanan spiritual (Islam, Iman, Ihsan), adaptasi bentuk untuk kemudahan penerimaan ajaran |

| Masjid Sultan Suriansyah | Kalimantan Selatan | Islam | Abad ke-16 M | Rumah Panggung Kalimantan | Konstruksi kayu ulin, atap tumpang tiga | Adaptasi terhadap lingkungan geografis (sungai), kearifan lokal dalam penggunaan bahan |

| Gereja Pniel Blimbingsari | Bali | Kristen Protestan | Dibangun 1965 | Gaya Pura Bali | Atap tumpang, gapura candi bentar, bale kul-kul, tata ruang mengikuti Asta Kosala Kosali | Enkulturasi ajaran baru dengan budaya lokal, harmoni spiritual dengan alam sekitar |

| Gereja Blenduk | Semarang | Kristen Protestan | 1753 M | Neo-Baroque | Penggunaan kubah besar dari perunggu | Manifestasi arsitektur kolonial Belanda, simbol kemegahan dan identitas Kristen tertua di Jawa Tengah |

| Klenteng Sam Poo Kong | Semarang | Khonghucu | Abad ke-15 M | Akulturasi Tiongkok-Jawa | Pilar bergaya Jawa, ornamen naga, phoenix (burung hong) | Simbol toleransi dan multikulturalisme, perwujudan sejarah Laksamana Cheng Ho |

Arsitektur Kontemporer: Inovasi, Reinterpretasi, dan Fungsi Ganda

Setelah kemerdekaan, arsitektur rumah ibadah di Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Jika di masa lalu arsitektur adalah produk dari evolusi organik dan kearifan kolektif, kini ia semakin menjadi hasil dari visi sadar arsitek profesional yang secara aktif mereinterpretasi tradisi dan merespons tantangan zaman. Tren ini ditandai dengan inovasi bentuk, penggunaan material modern, dan perluasan fungsi bangunan.

Arsitektur Masjid Modern: Melampaui Konvensi dan Menjawab Tantangan Zaman

Arsitektur masjid kontemporer di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk melepaskan diri dari bentuk-bentuk konvensional seperti kubah dan menara yang dianggap kaku. Hal ini membuka ruang untuk ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif, yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islami.

Masjid Raya Sumatera Barat adalah salah satu contoh paling berani dalam hal ini. Bangunan ini tidak memiliki kubah, melainkan menggunakan atap berbentuk gonjong yang terinspirasi dari Rumah Gadang khas Minangkabau. Atap ini diinterpretasikan sebagai bentangan kain yang digunakan untuk mengangkat batu Hajar Aswad. Desain ini tidak hanya menghormati budaya lokal, tetapi juga berhasil memenangkan penghargaan internasional dalam kompetisi “Arsitektur Masjid Abad ke-21”. Hal ini menunjukkan bahwa reinterpretasi yang cerdas dan berakar pada tradisi lokal dapat menghasilkan karya yang diakui secara global.

Tren lain yang menonjol adalah perluasan fungsi masjid di luar ibadah ritual. Masjid Al-Jabbar di Bandung, yang dirancang oleh Ridwan Kamil, merupakan perwujudan dari konsep ini. Dikenal juga sebagai “Masjid Terapung,” ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan rekreasi. Di dalamnya terdapat museum, perpustakaan, dan taman tematik yang menceritakan kisah 25 Nabi dan Rasul. Arsitekturnya yang futuristik didominasi oleh pola geometris poligon dan segitiga yang kompleks, yang menantang kesederhanaan arsitektur modern konvensional dan menjadikan bangunan ini sebagai ikon pariwisata religi. Karya Ridwan Kamil lainnya, Masjid Al Irsyad, juga terkenal dengan desainnya yang unik, di mana dindingnya berbentuk kubus dan susunan batanya membentuk kalimat syahadat raksasa, menciptakan perpaduan antara spiritualitas dan estetika minimalis.

Arsitektur Gereja Modern: Fleksibilitas dan Ekspresi Spiritualitas Baru

Setelah Konsili Vatikan II, Gereja Katolik di Indonesia secara sadar mulai berfokus pada “kontekstualisasi” arsitektur mereka, yang berarti mengadaptasi desain dengan nilai-nilai lokal tanpa mengubah esensi liturgis. Hal ini memicu munculnya bangunan-bangunan gereja yang tidak lagi terikat pada gaya kolonial.

Graha Maria Annai Velangkanni di Medan adalah contoh paling mencolok dari pergeseran ini. Bangunan ini sering disalahartikan sebagai vihara atau candi Buddha karena arsitekturnya yang memadukan gaya Indo-Mughal dengan elemen-elemen Tibet dan Tiongkok. Desain unik ini menciptakan sebuah ruang ibadah yang menarik bagi wisatawan dari berbagai latar belakang, menjadikannya sebuah destinasi wisata rohani populer. Ia mewakili sebuah pendekatan di mana arsitektur sengaja dirancang untuk berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas, melampaui komunitas umatnya sendiri. Tren ini juga terlihat pada Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, yang tetap mempertahankan ciri khas arsitektur Bali yang kental, menunjukkan bahwa tradisi lokal terus menjadi sumber inspirasi bagi desain kontemporer.

Arsitektur Klenteng dan Vihara Kontemporer: Sederhana dan Fungsional, atau Ikonik dan Megah?

Arsitektur klenteng dan vihara kontemporer menunjukkan adanya dua tren yang berbeda. Di satu sisi, ada pendekatan yang berfokus pada fungsionalitas dan kenyamanan. Vihara Maitreya Datu di Bandung, misalnya, memiliki bangunan modern yang bersih dan minimalis, dengan fokus utama pada menciptakan ruang ibadah yang nyaman bagi pengunjung.

Di sisi lain, terdapat pendekatan yang mengutamakan status ikonik dan pariwisata. Klenteng Sanggar Agung di Surabaya dibangun pada tahun 1999 dengan patung Dewi Kwan Im setinggi 20 meter yang menghadap ke laut. Bangunan ini dirancang untuk menarik perhatian dan menjadi destinasi pariwisata religi yang ramai. Vihara Avalokitesvara di Pematangsiantar juga dikenal dengan patung Dewi Kwan Im setinggi 22,8 meter, yang menjadikannya sebuah ikon kota. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa rumah ibadah modern semakin dipersepsikan sebagai aset budaya dan ekonomi, yang perannya telah meluas melampaui fungsi spiritual murni.

Tabel 2: Arsitektur Rumah Ibadah Kontemporer dan Inovatif di Indonesia

| Nama Bangunan | Lokasi | Agama | Arsitek | Gaya Arsitektur | Elemen Inovatif | Fungsi Tambahan (di luar ibadah) |

| Masjid Raya Sumatera Barat | Padang | Islam | Rizal Muslimin | Reinterpretasi gonjong | Atap gonjong tanpa kubah, desain tahan gempa | Landmark budaya, peraih penghargaan internasional |

| Masjid Al-Jabbar | Bandung | Islam | Ridwan Kamil | Modern, Geometris | Dinding poligon, arsitektur futuristik | Museum, perpustakaan, pusat edukasi Islam |

| Masjid Al Irsyad | Bandung | Islam | Ridwan Kamil | Modern, Kubus | Bangunan berbentuk kubus, dinding bata membentuk kalimat syahadat | Peraih penghargaan Building of The Year |

| Graha Maria Annai Velangkanni | Medan | Kristen Katolik | Pastor James Bharataputra, S.J. | Indo-Mughal | Desain menyerupai candi atau vihara dengan ornamen India dan Tiongkok | Destinasi wisata rohani yang populer |

| Klenteng Sanggar Agung | Surabaya | Buddha | N/A | Akulturasi Tiongkok-Modern | Patung Dewi Kwan Im setinggi 20 meter | Pusat pariwisata religi di Pantai Ria Kenjeran |

Analisis Komparatif: Benang Merah Evolusi Arsitektur Keagamaan

Dulu Akulturasi, Kini Reinterpretasi: Pergeseran Proses Desain

Evolusi arsitektur rumah ibadah di Indonesia menunjukkan pergeseran fundamental dalam proses desain. Akulturasi pada bangunan tradisional, seperti Masjid Agung Demak atau Gereja Pniel Blimbingsari , adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan organik, di mana unsur-unsur lokal berinteraksi dan berbaur secara alami dengan ajaran baru. Proses ini seringkali dipimpin oleh kearifan kolektif para tukang dan penyebar agama yang tidak tercatat namanya secara historis. Sebaliknya, arsitektur modern, seperti Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Al-Jabbar, adalah produk dari visi sadar arsitek profesional yang ternama, seperti Rizal Muslimin atau Ridwan Kamil. Mereka secara sengaja mengolah dan mentransformasi tradisi ke dalam bahasa arsitektur baru, menggunakan material dan teknologi modern. Pergeseran ini menunjukkan bahwa peran arsitek telah berkembang dari sekadar pelaksana menjadi seorang visioner dan kurator budaya, yang membawa identitas lokal ke panggung global melalui penghargaan dan pengakuan.

Simbolisme dan Filosofi: Transformasi Makna dalam Bentuk

Dalam arsitektur tradisional, motif dan ornamen yang diakulturasi seringkali mengalami re-signifikasi. Motif padma (bunga teratai) yang memiliki akar dalam simbolisme Hindu-Buddha (kesucian dan kesempurnaan) diadopsi ke dalam masjid kuno dan diberi makna Islam yang baru, yaitu sebagai simbol harapan akan kesucian hati dalam beribadah. Demikian pula, motif tlacapan (motif segitiga) yang melambangkan sinar matahari dalam budaya lama, diberi makna baru sebagai simbol Nur Ilahi atau cahaya suci dari Tuhan dalam konteks Islam.

Sebaliknya, arsitektur modern cenderung beralih dari motif figuratif atau flora/fauna yang diakulturasi ke motif-motif yang lebih abstrak dan universal. Motif geometris dan kaligrafi, yang menjadi ciri khas arsitektur Islam, sering dieksekusi dengan kompleksitas visual yang tinggi (misalnya, pola poligon pada dinding Masjid Al-Jabbar). Pergeseran ini sejalan dengan prinsip-prinsip modernisme yang menekankan kesederhanaan (Less is More), tetapi tetap mempertahankan kedalaman filosofis melalui ekspresi yang lebih abstrak.

Peran dan Fungsi Bangunan: Dari Pusat Ritual ke Pusat Komunitas Multifungsi

Secara tradisional, rumah ibadah berfungsi sebagai pusat ritual dan sosial. Masjid-masjid kuno memiliki serambi yang berfungsi sebagai area transisi dan tempat pertemuan masyarakat. Namun, fungsi ini telah diperluas secara eksponensial dalam arsitektur modern. Masjid Al-Jabbar, misalnya, secara sengaja dirancang untuk memasukkan fungsi-fungsi pendukung seperti museum, perpustakaan, dan pusat kuliner. Perluasan fungsi ini mengaburkan batas antara ruang ibadah yang sakral dan ruang publik yang lebih sekuler, merefleksikan peran baru rumah ibadah sebagai hub komunitas yang melayani kebutuhan spiritual, intelektual, dan bahkan rekreasi. Hal yang sama juga terlihat pada klenteng dan vihara modern yang dirancang sebagai destinasi wisata.

Materialitas dan Teknologi: Dampak Inovasi Material pada Bentuk

Evolusi arsitektur juga terlihat jelas dalam penggunaan material. Rumah ibadah tradisional dibangun dengan bahan-bahan organik dan lokal seperti kayu, batu alam, dan bambu. Contohnya adalah Masjid Sultan Suriansyah yang seluruhnya terbuat dari kayu ulin. Kontrasnya, arsitektur modern memanfaatkan material industri seperti beton, baja, dan kaca. Penggunaan material-material baru ini tidak hanya meningkatkan ketahanan bangunan, tetapi juga memungkinkan bentuk-bentuk arsitektur yang sebelumnya tidak mungkin dicapai, seperti dinding poligon yang kompleks pada Masjid Al-Jabbar atau kubah berlapis perunggu pada Gereja Blenduk. Inovasi material ini memungkinkan reinterpretasi bentuk tradisional dengan cara yang segar dan futuristik.

Arsitek Sebagai Ikon: Dari Anonimitas ke Ketenaran

Di masa lalu, bangunan-bangunan sakral seringkali merupakan produk dari tradisi kolektif dan kearifan tukang yang tidak dikenal namanya. Namun, era modern ditandai dengan munculnya arsitek ternama yang menjadi ikon, seperti Friedrich Silaban (perancang Masjid Istiqlal) dan Ridwan Kamil (perancang Masjid Al-Jabbar dan Al Irsyad). Karya-karya mereka bukan hanya bangunan fungsional, tetapi juga sebuah pernyataan arsitektur yang mencerminkan identitas nasional atau regional. Kehadiran mereka sebagai figur publik yang diakui menunjukkan bahwa visi individual seorang arsitek kini memiliki pengaruh besar dalam membentuk lanskap budaya dan spiritual Indonesia.

Kesimpulan: Warisan yang Berkelanjutan dan Tantangan Masa Depan

Ulasan ini menegaskan bahwa arsitektur rumah ibadah di Indonesia adalah sebuah narasi evolusi yang kaya dan kompleks. Dari proses akulturasi yang organik di masa lalu, yang menghasilkan harmoni antara tradisi dan keyakinan, hingga reinterpretasi sadar yang dipimpin oleh para arsitek visioner di masa kini, setiap bangunan adalah artefak dinamis yang mencerminkan interaksi antara tradisi, agama, dan modernitas.

Analisis ini menunjukkan bahwa arsitektur sakral tidak statis; ia terus beradaptasi dan berkembang. Di satu sisi, bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai living monuments yang melestarikan kearifan lokal, seperti konsep kosmologi pada pura atau strategi dakwah pada masjid kuno. Di sisi lain, mereka kini berfungsi sebagai soft power budaya, yang mempromosikan identitas nasional dan regional di panggung global melalui penghargaan internasional dan status sebagai destinasi wisata religi.

Ke depannya, arsitektur rumah ibadah di Indonesia menghadapi tantangan untuk terus berinovasi sambil tetap setia pada nilai-nilai spiritual dan budaya. Kebutuhan akan bangunan yang berkelanjutan, fungsional, dan tetap relevan secara spiritual menjadi semakin mendesak. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh bangunan-bangunan inovatif yang telah dibahas, Indonesia memiliki kapasitas yang besar untuk menghadapi tantangan ini dengan kreativitas dan identitas yang kuat, memastikan bahwa rumah ibadah akan terus menjadi tapak jati diri Nusantara bagi generasi mendatang.

Post Comment