Filantropi Sistematik Kuno Menuju Jaminan Sosial Global: Analisis Komparatif Zakat, Dana, dan Kerangka Kesejahteraan Lintas Agama

Tinjauan ini menganalisis evolusi konsep pemberian kekayaan dan kedermawanan dalam tradisi kuno—khususnya Zakat dalam Islam, Dana dalam Buddhisme, dan Tzedakah dalam Yudaisme—serta relevansinya dalam merumuskan kerangka Jaminan Sosial Internasional di era modern. Filantropi, dalam konteks akademik, dipahami sebagai konsep afirmatif yang melampaui amal sederhana (charity). Filantropi berfokus pada individu atau organisasi yang secara aktif mendorong perubahan sosial dan sistemik, bukan hanya memberikan bantuan pasif sesaat. Filantropi berbasis agama memiliki lingkup universal, mencakup isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, bantuan kemanusiaan global, dan pembangunan lingkungan. Prinsip dasarnya harus berakar pada keadilan sosial yang didistribusikan secara universal tanpa membedakan penerima berdasarkan latar belakang. Laporan ini secara kritis membedah mekanisme pemberian yang terinstitusi dan wajib (atau sangat dianjurkan) dalam agama untuk memahami potensi sistemik mereka sebagai pilar jaminan sosial yang efektif.

Paradigma Filantropi Kuno—Dari Kewajiban Agama Menuju Keadilan Sosial

Zakat (Islam): Fondasi Jaminan Sosial Wajib yang Terinstitusi

Dasar Teologis dan Dimensi Ganda (Vertikal dan Horizontal)

Zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam, yang menunjukkan statusnya sebagai kewajiban mutlak. Secara etimologis, Zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang (zakaah). Ajaran ini memiliki dimensi ganda, yaitu spiritual (vertikal) dan sosial (horizontal). Dimensi spiritual bertujuan menyucikan harta dari hak orang lain yang dititipkan di dalamnya, serta membersihkan jiwa muzakki (pemberi zakat) dari sifat kikir.

Namun, Zakat bukan hanya terkait aspek ketuhanan semata. Kewajiban mengeluarkan Zakat harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial. Zakat, bersama dengan infak dan sedekah, berfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan antar manusia, terutama antara kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah. Ini menegaskan bahwa Zakat adalah suatu instrumen yang secara intrinsik bersifat sosial dan sistemik.

Sistem Transfer Kekayaan dan Kewajiban Fiskal

Secara fungsional, Zakat merupakan mekanisme transfer kekayaan wajib (transfer of income) dari golongan yang kaya (the have) kepada golongan yang tidak berpunya (the have not). Kewajiban moral ini dianggap sebagai salah satu perintah paling penting dan efektif dalam Al-Qur’an untuk menyebarkan kesejahteraan. Kewajiban ini muncul ketika harta seseorang telah melebihi kebutuhan pokoknya, yang disebut sebagai prinsip anfaq al-afw (harta yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi). Ajaran filantropis Islam mewajibkan pemberian tersebut, seperti Zakat, diyah, dan kaffarāh, selain pemberian sunah seperti infak dan wakaf.

Kejelasan Alokasi dan Sasaran Sistemik

Mekanisme redistribusi kekayaan yang diatur Zakat sangat terarah dan spesifik, menjadikannya unik di antara banyak bentuk amal. Dana Zakat dijamin penyalurannya hanya kepada delapan golongan (Asnaf) yang telah ditetapkan secara definitif dalam Al-Qur’an (QS. At-Taubah: 60). Golongan ini mencakup fakir, miskin, amil (pengurus), mualaf, untuk memerdekakan budak, gharimin (orang yang terlilit utang), fii sabilillah (jalan Allah), dan ibnu sabil (orang dalam perjalanan).

Penetapan Asnaf ini memastikan bahwa dana langsung mengalir ke lapisan masyarakat yang paling rentan, sehingga Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial primer (Jaminan Sosial Primer). Penting untuk dipahami bahwa ayat tersebut mengarahkan pemanfaatan Zakat untuk kepentingan kepemilikan bersama delapan asnaf, dan bentuk pendistribusiannya dapat mengikuti kemaslahatan kelompok mustahik yang ada.

Bukti Historis Keberhasilan sebagai Jaminan Sosial Primer

Dalam lintasan sejarah Islam, Zakat terbukti berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual tetapi juga sebagai sistem ekonomi dan fiskal yang terorganisir. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Zakat dikelola secara institusional untuk mengatasi isu-isu kemiskinan struktural. Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, penerapan sistem Zakat yang efektif dan profesional berhasil mengentaskan kemiskinan sedemikian rupa hingga jumlah penerima Zakat (mustahik) menjadi sangat minim.

Keberhasilan historis Zakat ini memberikan pelajaran yang signifikan: Zakat adalah instrumen yang memadukan kewajiban agama mutlak dengan sasaran sosial yang spesifik, menciptakan mekanisme yang memiliki otoritas moral dan ketepatan alokasi yang unggul. Efikasi historis ini menegaskan bahwa Zakat, jika dikelola dengan tata kelola yang kuat dan terinstitusional, bukan hanya amal, tetapi adalah sistem jaminan sosial yang mumpuni, yang mampu mengatasi ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat.

Dana (Buddhisme): Kedermawanan sebagai Pelatihan Batin dan Kohesi Komunitas

Definisi dan Tujuan Dana

Dalam tradisi Buddhis, Dana adalah praktik kedermawanan dan kemurahan hati, yang secara bahasa Pali dan Sansekerta berarti “memberi” atau “menawarkan”. Dana dipuji sebagai kebajikan yang besar. Tujuan utamanya bersifat spiritual dan individual, yaitu untuk pemurnian mental dan pelatihan batin. Melalui praktik memberi tanpa mengharapkan imbalan, individu melepaskan keterikatan pada kepemilikan dan ego, yang pada akhirnya menumbuhkan kebaikan hati dan kemampuan untuk hidup penuh welas asih (compassion).

Manfaat dari Dana mencakup kebahagiaan, umur panjang, kesehatan, tidur yang baik, dan kebijaksanaan. Dana adalah kondisi mental yang sehat (wholesome mental state) yang melindungi dari mentalitas tidak sehat, seperti kemarahan, niat buruk, atau iri hati.

Sifat Sukarela dan Fungsi Dukungan Komunitas

Berbeda dengan Zakat yang wajib, Dana secara tradisional bersifat sukarela dan tidak terikat pada persentase tertentu dari pendapatan. Dana dipraktikkan dengan kebahagiaan oleh masyarakat di negara-negara Buddhis seperti Burma, Thailand, dan Sri Lanka.

Secara sosial, Dana memainkan peran penting dalam mendukung Sangha (komunitas Bhikkhu/Biksu) dan memastikan ajaran Buddha (Dhamma) terus tersebar. Sumbangan ini bisa berupa makanan, kebutuhan sehari-hari, atau donasi moneter. Pemberian Dana membangun koneksi antara umat awam dan pemimpin spiritual, mendukung mata pencaharian mereka dan keberlanjutan tradisi.

Etika Altruisme dan Politik (Model Bodhisattva)

Prinsip altruisme tertinggi dalam Buddhisme, yang diwakili oleh Jalan Bodhisattva, memiliki implikasi pada moralitas politik. Etika kepemimpinan yang ideal menekankan sepuluh peraturan, termasuk memelihara moralitas tinggi, siap mengorbankan kesenangan pribadi demi kesejahteraan rakyat, bersikap jujur, hidup sederhana, melatih tanpa kekerasan, dan bebas dari kebencian.

Meskipun demikian, peran Dana (dan model Bodhisattva secara filosofis) dalam kerangka politik modern masih diperdebatkan di kalangan akademisi dan praktisi. Hal ini disebabkan karena Dana beroperasi sebagai sistem filantropi lunak (soft philanthropy) yang lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas moral dan kohesi komunitas religius. Keunggulan Dana adalah dalam membangun kapital sosial—solidaritas, rasa syukur, dan kohesi sosial di tengah masyarakat. Fungsi ini melengkapi sistem jaminan sosial sekuler dengan menanamkan nilai-nilai batin yang krusial untuk keberlanjutan setiap upaya bantuan.

Tzedakah (Yudaisme) dan Amal Kristen: Perbandingan Kewajiban dan Belas Kasih

Tzedakah: Kewajiban Keadilan (Righteousness)

Dalam Yudaisme, konsep Tzedakah (berasal dari Tzedeq, yang berarti kebenaran, keadilan, atau kewajiban yang benar) adalah kewajiban etis keagamaan, yang sering diterjemahkan sebagai amal. Namun, ini berbeda secara fundamental dari konsep amal Barat modern yang sering dianggap sebagai tindakan spontan kebaikan. Tzedakah adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan tanpa memandang kondisi finansial seseorang dan merupakan cara untuk memberdayakan orang miskin agar mereka dapat menghidupi diri sendiri, melalui pengembangan bakat dan keterampilan mereka.

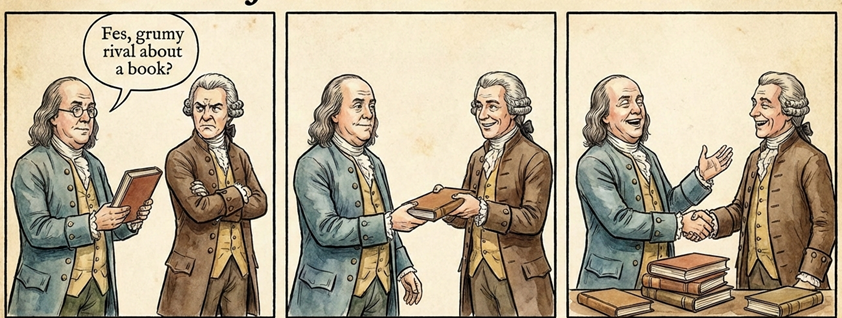

Model Pemberdayaan Maimonides

Maimonides, pada Abad Pertengahan, mengembangkan hirarki delapan tingkat Tzedakah. Bentuk tertinggi dari Tzedakah adalah memberikan hadiah, pinjaman, atau kemitraan yang menghasilkan swasembada bagi penerima, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pihak lain. Filosofi ini menempatkan tujuan filantropi secara tegas pada pemberdayaan produktif, bukan sekadar pemberian konsumtif.

Almsgiving dan Tithe (Kristen)

Filantropi Kristen memiliki dua instrumen utama: Tithe (persepuluhan) dan Almsgiving (amal atau sedekah). Almsgiving berasal dari kata Yunani untuk belas kasihan (mercy), yang berarti bantuan materi dengan komponen spiritual, diberikan kepada siapa pun yang kurang aman secara materi. Almsgiving didorong oleh belas kasihan dan biasanya bersifat sukarela.

Tithe adalah istilah Perjanjian Lama yang berarti sepersepuluh bagian, secara historis wajib untuk mendukung para imam Lewi. Saat ini, persepuluhan modern umumnya bersifat sukarela, dibayarkan tunai atau melalui donasi online. Meskipun demikian, beberapa denominasi Kristen tetap menganggapnya sebagai doktrin penting dan menetapkan minimum untuk mendukung Gereja (misalnya, 1% pendapatan di Gereja Katolik, meskipun banyak yang memberi lebih).

Kontras Kewajiban

Perbandingan filosofis mengungkapkan dikotomi penting. Zakat dan Tzedakah mewakili filantropi sebagai kewajiban sistemik yang berorientasi pada keadilan dan redistribusi yang terstruktur. Sebaliknya, Dana dan Almsgiving Kristen tradisional lebih menekankan pada kewajiban moral pribadi yang didorong oleh kemurahan hati dan belas kasihan. Perbedaan ini krusial dalam merumuskan bagaimana filantropi agama dapat diintegrasikan ke dalam kerangka jaminan sosial yang membutuhkan kepastian dan kewajiban fiskal.

Evolusi ke Filantropi Modern dan Institusionalisasi Sistemik

Institusionalisasi dan Tata Kelola Filantropi Berbasis Agama

Dunia modern, yang diwarnai oleh tantangan ekonomi timpang dan krisis kemanusiaan yang masif (seperti penambahan 729 juta jiwa di bawah garis kemiskinan akibat Pandemi Covid-19), memerlukan solusi filantropi skala besar dan terorganisir. Institusionalisasi filantropi tradisional adalah kunci untuk mencapai dampak sistemik.

Lembaga filantropi berbasis agama kini beroperasi sebagai Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang profesional. Model pengelolaan modern ini bertujuan memaksimalkan potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Wakaf, khususnya, berfungsi sebagai dana abadi (endowment) yang mampu membangun kesejahteraan sosial jangka panjang, melengkapi Zakat yang berorientasi tahunan.

Untuk mempertahankan kredibilitas dan efektivitas, lembaga-lembaga ini harus mengimplementasikan manajemen mutu yang tinggi, akuntabilitas, dan transparansi. Filantropi modern ditandai dengan fokus afirmatif, aktif mendorong perubahan, dan tidak lagi hanya dianggap sebagai entitas pasif (NPO/LSM) yang berlawanan dengan pasar modal.

Transformasi Zakat: Dari Konsumtif ke Produktif

Di masa lalu, penyaluran Zakat seringkali bersifat konsumtif, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang mendesak bagi kaum miskin. Namun, pengelolaan Zakat modern telah bertransformasi secara strategis menuju distribusi produktif. Model produktif ini mencakup pemberian modal kerja bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari kalangan mustahik, beasiswa pendidikan, atau program kesehatan.

Perubahan ini merupakan pergeseran filosofis dari bantuan berbasis belas kasihan menuju investasi berbasis dampak berkelanjutan. Distribusi produktif diarahkan pada penciptaan sumber penghasilan berkelanjutan, yang sejalan dengan hirarki tertinggi Tzedakah Maimonides, yaitu mencapai swasembada. Tujuannya yang paling ambisius adalah memberdayakan mustahik (penerima) untuk bertransformasi menjadi muzakki (pemberi).

Dalam konteks ekonomi makro, model Zakat produktif yang efektif memiliki dampak signifikan. Distribusi Zakat secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan agregat (aggregate demand). Dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan sumber daya kepada yang kurang beruntung, penerapan Zakat yang tepat dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Profesionalisasi manajemen dan fokus strategis pada distribusi produktif ini menunjukkan relevansi langsung filantropi agama dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Filantropi Lintas Agama sebagai Pemberi Pelayanan Kesejahteraan (Welfare Service Provider)

Filantropi global berbasis agama telah menunjukkan kapasitasnya untuk membentuk dan mendukung negara-negara kesejahteraan (Welfare States). Filantropi Zakat di Indonesia, misalnya, dilaporkan telah memberikan manfaat kepada 23 juta jiwa. Sementara itu, filantropi Tzedakah Yahudi di tingkat global memberikan manfaat finansial yang substansial, diperkirakan mencapai US$ 1.4 Miliar. Angka-angka ini menegaskan bahwa akumulasi filantropi global adalah kekuatan penting yang beroperasi pada skala makroekonomi.

Di negara-negara Barat, terdapat mekanisme kebijakan seperti Charitable Choice (yang muncul dari Undang-Undang Reformasi Kesejahteraan 1996 di AS). Kebijakan ini mewajibkan negara bagian untuk menyertakan organisasi keagamaan sebagai kontraktor yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sosial kepada masyarakat miskin, menggunakan dana publik. Lembaga-lembaga keagamaan besar, seperti Catholic Charities USA, The Salvation Army, dan Lutheran Social, diakui memiliki peran penting dalam sistem penyediaan layanan sosial. Namun, muncul kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dana keagamaan jika dikelola oleh birokrasi negara yang rentan korupsi.

Filantropi Agama sebagai Jaminan Sosial Internasional

Jaminan Sosial Konvensional vs. Sistem Berbasis Agama: Analisis Komparatif Kewajiban

Konsep jaminan sosial modern didominasi oleh sistem fiskal (Pajak), namun akar historisnya banyak berutang pada sistem pungutan wajib berbasis agama. Baik Zakat (syariat agama) maupun Pajak (hukum negara) adalah instrumen pungutan wajib yang memiliki tujuan moral dan sosial yang sama: mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Pajak berfungsi sebagai pilar pendanaan pembangunan negara, sedangkan Zakat adalah instrumen redistribusi suci.

Perbedaan mendasar terletak pada otoritas yang mewajibkan. Zakat dan Tzedakah memiliki otoritas moral yang diwajibkan oleh teks agama/keadilan abadi, sementara Pajak didasarkan pada hukum negara yang bersifat sekuler. Otoritas moral yang tinggi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan pembayar dan memperkuat solidaritas sosial. Kewajiban berbasis agama, seperti Zakat, secara inheren mendorong kesadaran moral (akhlak) dalam pemberian. Fleksibilitas alokasi juga berbeda; sementara jaminan sosial sekuler bersifat luas, Zakat memiliki alokasi ketat (8 Asnaf) yang menjamin dana terarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat paling rentan.

Dalam konteks Kristen, terdapat diskusi mengenai apakah intervensi pemerintah dalam bentuk negara kesejahteraan bertentangan dengan prinsip amal pribadi. Beberapa pihak berargumen bahwa amal pribadi harus diutamakan. Namun, bukti historis dan empiris menunjukkan bahwa program jaminan sosial yang dikelola pemerintah telah mengangkat lebih banyak orang keluar dari kemiskinan struktural selama beberapa dekade dibandingkan yang dicapai oleh amal gereja selama berabad-abad. Hal ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara kewajiban fiskal negara dan kontribusi moral dari filantropi agama.

Filantropi Global dalam Mengatasi Kesenjangan Struktural dan Krisis Kemanusiaan

Filantropi agama telah terbukti sebagai mekanisme transnasional yang efektif. Lembaga-lembaga global, seperti Yayasan Amanah Kemanusiaan Global (AMAL), aktif memaksimalkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf untuk kepentingan umat di luar batas negara, misalnya dalam isu kemanusiaan global seperti Palestina. Ini menunjukkan kapasitas Zakat dan sejenisnya untuk menyediakan bentuk Jaminan Sosial Internasional.

Skala dampak filantropi global adalah signifikan, berfungsi sebagai alternatif penting bagi Negara Kesejahteraan, terutama di kawasan yang mengalami kemiskinan parah atau krisis. Filantropi berbasis agama menunjukkan kemampuan merespons krisis dengan cepat dan terarah, yang seringkali menjadi keunggulan dibandingkan birokrasi bantuan pembangunan konvensional. Pendanaan filantropi agama mampu mengatasi masalah ketimpangan dan distribusi kekayaan yang berkelanjutan di tingkat global. Filantropi agama, dengan kewajiban etis yang melekat pada Zakat dan Tzedakah serta fokus moralitas pada Dana, memberikan daya ungkit moral yang unik dan jaringan loyalitas transnasional yang kuat, yang tidak dimiliki oleh bantuan sekuler.

Tantangan Tata Kelola dan Kepatuhan Global (Governance and Compliance)

Implementasi filantropi agama pada skala internasional tidak lepas dari tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah potensi krisis kepercayaan publik dan korupsi. Jika dana keagamaan yang besar (seperti Zakat atau dana haji) dikelola oleh badan pemerintah atau disinkronkan dengan sistem keuangan negara yang lemah, risiko penyalahgunaan, kolusi, dan keraguan tentang kepatuhan syariah (shariah compliance) akan muncul.

Selain itu, lembaga Zakat modern harus terus mengatasi persoalan umat kontemporer, seperti lemahnya keadilan distribusi dan kemiskinan struktural, yang memerlukan tata kelola profesional dan strategis. Terdapat pula dilema kebijakan yang kompleks, terutama di negara-negara dengan kerangka Charitable Choice, di mana organisasi keagamaan harus menyeimbangkan penerimaan dana publik dengan perlindungan kebebasan internal mereka, termasuk kontrol atas keyakinan dan ekspresi keagamaan, serta memastikan kepatuhan etika agama mereka. Oleh karena itu, standardisasi manajemen mutu, akuntabilitas, dan audit independen mutlak diperlukan agar filantropi agama dapat berperan optimal dalam arena jaminan sosial internasional.

Kesimpulan

Filantropi, dalam bentuknya yang terinstitusi dan didorong oleh kewajiban agama seperti Zakat dan Tzedakah, telah lama menjadi instrumen sistemik untuk redistribusi kekayaan dan jaminan sosial, jauh sebelum munculnya konsep negara kesejahteraan modern. Konsep Zakat, khususnya, telah terbukti secara historis mampu mengatasi kemiskinan struktural, menjadikannya model yang relevan untuk Jaminan Sosial Primer global. Sementara Zakat dan Tzedakah berfokus pada keadilan fiskal wajib, praktik seperti Dana dalam Buddhisme berkontribusi pada pembangunan kapital sosial—kohesi, moralitas, dan kedermawanan batin—yang mendukung keberlanjutan setiap upaya kesejahteraan.

Di era global, tantangannya adalah mengintegrasikan otoritas moral dan potensi dana masif dari filantropi agama ke dalam kerangka kerja global yang profesional dan akuntabel.

Rekomendasi Kebijakan

- Pemodelan Fiskal Zakat Komplementer:Para pengambil kebijakan dan akademisi harus memodelkan Zakat sebagai instrumen fiskal yang melengkapi sistem pajak konvensional. Model ini harus belajar dari sejarah efektivitas Zakat (seperti era Umar bin Abdul Aziz) untuk mengatasi isu kemiskinan struktural kontemporer.

- Mendorong Integrasi Blended Finance:Lembaga-lembaga bantuan internasional harus secara aktif mencari mekanisme blended finance untuk mengintegrasikan dana Zakat/Wakaf dan Dana/Alms ke dalam Official Development Assistance (ODA). Hal ini akan memanfaatkan otoritas moral agama dan jaringan transnasional NGO filantropi untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

- Penguatan Tata Kelola Global Filantropi Agama:Harus dibentuk kerangka kerja akuntabilitas, transparansi, dan audit independen yang universal untuk NGO filantropi agama yang melampaui batas negara. Hal ini esensial untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan efisiensi dalam penyaluran dana, khususnya di lingkungan birokrasi yang rentan korupsi.

- Optimalisasi Zakat Produktif:Pemerintah dan lembaga filantropi harus memprioritaskan distribusi Zakat yang bersifat produktif (modal usaha dan pendidikan) untuk memastikan mustahik mencapai kemandirian, sejalan dengan prinsip tertinggi Tzedakah dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Di masa depan, konsep Jaminan Sosial Internasional harus bergerak melampaui pendekatan yang hanya mengandalkan pajak antar-negara, dan secara aktif memperkuat sistem filantropi terstruktur berbasis agama. Sistem ini dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dasar yang kokoh, sekaligus mekanisme redistribusi kekayaan yang terarah dan beretika di tingkat global.