Konsumsi Sadar (Mindful Consumption) di Indonesia: Perilaku, Tren, dan Prospek

Fenomena konsumsi sadar di Indonesia adalah sebuah pergeseran fundamental dari sekadar tren gaya hidup menjadi perubahan nilai yang didorong oleh kesadaran kesehatan, lingkungan, dan psikologis. Konsumsi sadar, yang didefinisikan sebagai praktik pengambilan keputusan yang disengaja dalam mengonsumsi barang, jasa, dan media, berbeda secara mendasar dari konsumsi konvensional yang didasarkan pada keinginan semata. Inti dari pergeseran ini adalah awareness (kesadaran) dan intention (niat), yang menantang kebiasaan konsumsi tanpa sadar yang masif dan berdampak negatif.

Analisis menunjukkan bahwa pemicu utama konsumsi sadar di Indonesia bersifat multidimensional. Dari sisi psikologis, perilaku ini muncul sebagai respons terhadap dampak negatif konsumsi tanpa sadar, seperti stres dan kelelahan mental yang dipicu oleh pembelian impulsif dan paparan media berlebihan. Dari sisi budaya, tren ini didorong oleh Generasi Z yang mengidentifikasi diri melalui nilai-nilai otentisitas dan dampak nyata, yang tercermin dalam pergeseran dari budaya FOMO (Fear of Missing Out) menjadi Filter on My Own. Secara ekonomi, meskipun isu harga produk berkelanjutan masih menjadi kendala, konsumen semakin cerdas dan selektif, mengadopsi pendekatan belanja yang lebih rasional yang selaras dengan prinsip konsumsi sadar.

Tulisan ini juga menguraikan manifestasi konsumsi sadar di berbagai sektor, termasuk industri fesyen melalui tren thrifting dan inisiatif ekonomi sirkular, industri pangan melalui peningkatan permintaan produk organik, dan munculnya beragam merek lokal yang mengusung konsep berkelanjutan. Meskipun demikian, transisi ini tidak luput dari tantangan, seperti hambatan biaya dan ketersediaan, serta fenomena greenwashing yang merusak kepercayaan publik.

Namun, prospek konsumsi sadar sangat menjanjikan. Laporan ini menunjukkan bahwa konsumsi sadar dan ekonomi sirkular bukan hanya solusi untuk tantangan lingkungan, melainkan juga strategi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Proyeksi menunjukkan potensi penciptaan jutaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) secara substansial pada tahun 2030, terutama dalam konteks green jobs dan investasi berkelanjutan (sustainable investing) yang mulai berkembang.

Untuk mempercepat transisi ini, diperlukan kolaborasi strategis di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi anti-greenwashing dan berinvestasi dalam pendidikan keterampilan hijau. Dunia usaha harus meningkatkan transparansi dan berinovasi untuk menciptakan produk yang terjangkau dan mudah diakses. Masyarakat, pada gilirannya, dapat memperkuat literasi finansial dan lingkungan, serta mempromosikan praktik sadar sebagai bagian integral dari gaya hidup yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Pendahuluan: Definisi dan Konteks Konsumsi Sadar di Indonesia

Konsep Dasar Konsumsi Sadar

Konsumsi sadar (mindful consumption) merupakan praktik yang mencerminkan sebuah pergeseran fundamental dalam cara individu berinteraksi dengan ekonomi dan lingkungan. Secara formal, konsumsi sadar didefinisikan sebagai tindakan membuat pilihan yang disengaja dan penuh pertimbangan mengenai apa yang dikonsumsi, baik itu makanan, media, maupun produk material lainnya. Prinsip utama di balik konsep ini adalah kesadaran (awareness) terhadap dampak dari setiap keputusan yang dibuat, yang melampaui kebutuhan atau keinginan pribadi untuk juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan kesejahteraan pribadi.

Analisis terhadap konsep ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara konsumsi sadar dan lawan-lawannya, yaitu konsumsi tanpa sadar (mindless consumption) dan pendekatan konsumsi yang hanya berfokus pada penghematan biaya. Konsumsi tanpa sadar terjadi ketika individu makan, menelusuri media sosial, atau berbelanja tanpa niat, biasanya sebagai reaksi emosional atau kebiasaan semata. Perilaku ini, menurut penelitian, sering kali tidak selaras dengan kebutuhan emosional atau mental yang lebih dalam, yang dapat menyebabkan perasaan terkuras, hampa, atau stres.

Di sisi lain, penting untuk membedakan konsumsi sadar dari sekadar “hemat.” Konsumsi sadar berfokus pada nilai, dampak, dan kualitas, sedangkan hemat berfokus pada penghematan uang secara maksimal. Namun, kedua konsep ini dapat saling tumpang tindih dalam praktiknya. Sebagai contoh, membeli barang bekas (thrifting) dapat menghemat uang sekaligus mengurangi limbah, menjadikannya praktik yang selaras dengan kedua pendekatan tersebut. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa konsumen sadar bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang selaras dengan nilai-nilai etis dan lingkungan mereka, sebuah perilaku yang tidak selalu sejalan dengan motivasi utama untuk berhemat.

Tabel 1: Perbandingan Konsumsi Sadar vs. Konsumsi Konvensional dan Hemat

| Aspek | Konsumsi Sadar | Konsumsi Konvensional | Hemat |

| Motivasi Utama | Nilai pribadi (lingkungan, etika, kesehatan) dan kesejahteraan mental | Pemenuhan kebutuhan dan keinginan, kepuasan semata | Pengurangan pengeluaran, stabilitas keuangan |

| Kriteria Pembelian | Dampak produk, kualitas dan daya tahan, sumber etis | Harga, merek, kemudahan, kenyamanan | Harga termurah, diskon, promo |

| Fokus Utama | Kesadaran dan niat (awareness and intention) | Menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan | Penghematan biaya dan waktu |

| Contoh Praktik | Membeli produk lokal/berkelanjutan, thrifting, menolak pembelian impulsif | Belanja kebutuhan sehari-hari, membeli barang mewah, rekreasi | Mencari diskon, menggunakan voucher, memilih produk alternatif yang lebih murah |

Evolusi Perilaku Konsumen di Indonesia

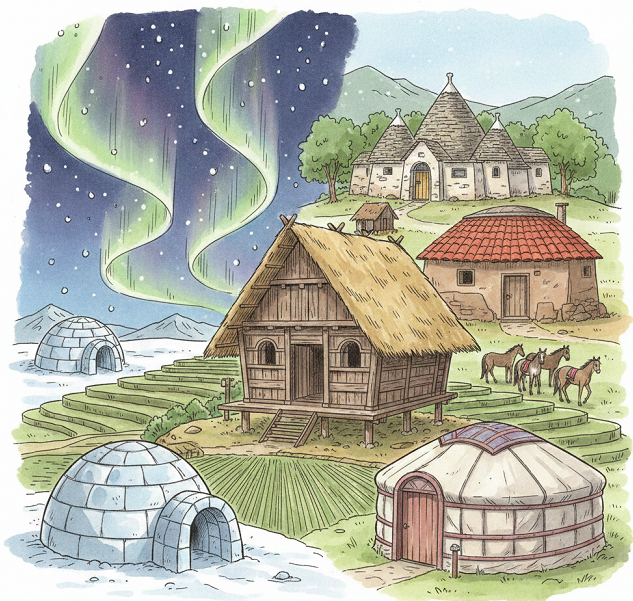

Pola konsumsi masyarakat Indonesia telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi. Berdasarkan teori Dumairy dan Rosyidi, konsumsi adalah pembelanjaan atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Secara historis, pola konsumsi masyarakat berpendapatan rendah di Indonesia cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran untuk pangan menurun dan beralih ke kebutuhan non-pangan, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan barang mewah.

Pergeseran yang lebih baru dan relevan saat ini didorong oleh Generasi Z. Studi Cheil Indonesia, Redefining the Rules of Relevance, mengungkapkan bahwa bagi Gen Z, kesehatan telah menjadi bagian dari identitas diri, bukan sekadar urusan self-care. Mereka semakin selektif dan disengaja dalam mengonsumsi konten, topik, dan tren yang selaras dengan identitas, minat, dan aspirasi mereka. Fenomena ini tercermin dalam pergeseran dari budaya FOMO (Fear of Missing Out) menjadi Filter on My Own, sebuah mentalitas yang mencerminkan pendekatan yang lebih terkurasi terhadap kehidupan dan konsumsi. Data dari studi tersebut menunjukkan bahwa 73% Gen Z Indonesia memprioritaskan konsumsi sadar dan kebiasaan sehat sebagai bentuk self-definition. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya “membeli” konsep kesejahteraan, tetapi “menjalaninya dengan niat”.

Pemicu dan Motivasi Konsumen Sadar di Indonesia

Pendorong Psikologis dan Kesehatan

Salah satu pendorong utama di balik pergeseran menuju konsumsi sadar adalah hubungan yang mendalam dengan kesehatan mental dan fisik. Dokumen analisis dari Grant Thornton Indonesia secara eksplisit menjelaskan bagaimana kebiasaan konsumsi sehari-hari—baik makanan, media, maupun barang material—memengaruhi kesejahteraan psikologis. Konsumsi tanpa sadar (mindless consumption) yang didasarkan pada reaksi emosional atau kebiasaan dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kelelahan mental, perasaan hampa, dan stres. Studi menunjukkan bahwa di Indonesia, konsumsi makanan olahan yang tinggi lemak dan gula dikaitkan dengan perubahan suasana hati, kelelahan, dan masalah kesehatan mental jangka panjang seperti depresi. Demikian pula, konsumsi media yang tidak diatur, terutama di platform media sosial, dapat memicu kecemasan dan kelebihan informasi, sering kali karena konten yang dikurasi memicu perbandingan dan perasaan tidak memadai.

Perilaku ini menciptakan sebuah siklus di mana konsumsi tanpa sadar, yang dipicu oleh materialisme dan lonjakan belanja online di Indonesia, hanya memberikan kepuasan sementara yang diikuti oleh perasaan hampa dan ketidakpuasan. Untuk keluar dari siklus ini, individu beralih ke konsumsi sadar sebagai strategi self-care. Pendekatan ini mendorong individu untuk merenungkan apakah pembelian mereka benar-benar selaras dengan kebutuhan, nilai, dan emosi mereka, yang pada akhirnya menumbuhkan kepuasan jangka panjang daripada kesenangan sesaat. Studi juga secara empiris mendukung hubungan ini, menunjukkan bahwa mindfulness secara signifikan dan negatif memprediksi kecenderungan pembelian impulsif secara online di kalangan dewasa muda di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi sadar bukan sekadar tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mencapai stabilitas psikologis di tengah derasnya arus konsumerisme modern.

Pergeseran Nilai Kultural dan Sosial

Selain faktor psikologis, pergeseran nilai-nilai budaya dan sosial juga menjadi katalisator penting bagi konsumsi sadar. Masyarakat Indonesia, terutama Generasi Z, semakin mengagumi otentisitas dan dampak nyata. Sekitar 67% Gen Z Indonesia menyatakan bahwa mereka mengagumi individu yang memiliki pendirian yang kuat dan mampu memberikan dampak nyata melalui tindakan mereka. Motivasi ini mendorong mereka untuk memilih merek dan produk yang tidak hanya menawarkan utilitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai otentisitas dan tujuan yang kuat.

Dukungan terhadap produk lokal menjadi manifestasi konkret dari pergeseran nilai ini. Konsumen kini semakin sadar akan pentingnya mendukung perekonomian lokal, yang mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah. Di luar manfaat ekonomi, menggunakan produk lokal juga dipandang sebagai cara untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal, seperti pada industri fesyen yang memanfaatkan batik dan tenun. Dengan memilih produk yang dibuat secara lokal, konsumen merasa bahwa mereka tidak hanya melakukan pembelian, tetapi juga berpartisipasi dalam sebuah gerakan yang lebih besar yang sejalan dengan identitas dan nilai-nilai mereka.

Faktor Ekonomi dan Praktis

Meskipun konsumsi sadar didorong oleh nilai-nilai non-finansial, faktor ekonomi dan kepraktisan tetap memegang peranan krusial dalam perilaku konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi konsumen untuk berbelanja, termasuk secara online, didasarkan pada kombinasi motivasi rasional dan emosional. Motivasi rasional mencakup keinginan untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga, yang mana belanja online sering kali menawarkan harga yang lebih terjangkau, berbagai penawaran diskon, dan kemudahan yang signifikan. Di sisi lain, motivasi emosional, seperti kenyamanan dan kepuasan, juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan.

Terdapat sebuah dualisme yang menarik antara aspirasi dan realitas ekonomi. Di satu sisi, survei PricewaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2023 mencatat bahwa 80% konsumen Indonesia bersedia membayar lebih untuk produk dari merek yang berkomitmen pada isu sosial dan lingkungan. Studi lain dari Snapcart pada tahun 2024 menemukan bahwa 38% konsumen memilih produk ramah lingkungan karena kepedulian ekologis. Hal ini memperkuat gagasan bahwa konsumsi sadar adalah sebuah pilihan nilai. Namun, di sisi lain, data dari survei GoodStats tahun 2025 menunjukkan bahwa hambatan utama bagi masyarakat Indonesia untuk membeli produk berkelanjutan adalah biayanya yang terlalu mahal (22% responden) dan ketersediaannya yang sulit ditemukan (20% responden).

Kondisi ini menunjukkan bahwa “konsumen sadar” bukanlah entitas yang homogen. Ada segmen yang mengadopsi konsumsi sadar sebagai pilihan nilai yang kuat, bahkan jika itu berarti mengeluarkan biaya lebih. Namun, ada juga segmen lain yang mengadopsi praktik-praktik yang selaras dengan konsumsi sadar sebagai respon terhadap tekanan ekonomi. Laporan dari CNBC Indonesia pada April 2025 menyoroti bahwa konsumen Indonesia secara umum menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam membelanjakan uangnya akibat tekanan ekonomi dan inflasi. Hal ini mendorong pergeseran ke belanja yang lebih rasional, yang secara tidak langsung sejalan dengan prinsip-prinsip konsumsi sadar, seperti berinvestasi pada barang yang tahan lama atau memilih alternatif yang lebih efisien.

Manifestasi Konsumsi Sadar dalam Berbagai Sektor

Sektor Mode Berkelanjutan

Industri fesyen, yang secara global dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar, telah menjadi arena kunci bagi perkembangan konsumsi sadar di Indonesia. Salah satu manifestasi paling nyata dari tren ini adalah popularitas thrifting atau pembelian pakaian bekas. Fenomena ini secara eksplisit diklasifikasikan sebagai bagian dari perilaku konsumsi sadar karena kemampuannya untuk mengurangi produksi dan konsumsi fesyen yang berlebihan. Tren thrifting telah tumbuh pesat, terutama di kalangan anak muda, didorong oleh dua motivasi utama: keinginan untuk mendapatkan barang fesyen dengan harga terjangkau dan komitmen untuk mendukung mode berkelanjutan dengan mengurangi limbah pakaian.

Secara paralel dengan gerakan konsumen dari bawah ke atas ini, terdapat upaya industri dari atas ke bawah. Inisiatif skala besar seperti Circular Fashion Partnership (CFP) Indonesia diluncurkan di Jakarta pada Oktober 2024 dengan tujuan menciptakan sistem tekstil yang berkelanjutan dan sirkular di Indonesia. Kemitraan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari produsen hingga peritel, dan berfokus pada beberapa bidang utama: menerapkan sistem pengelolaan limbah tekstil di fasilitas manufaktur, membangun rantai pasokan daur ulang tekstil-ke-tekstil yang efisien, dan memengaruhi kebijakan nasional untuk mendukung sirkularitas. Pemilihan Indonesia sebagai lokasi inisiatif ini didasarkan pada posisinya sebagai salah satu dari 10 negara penghasil tekstil terbesar di dunia, dengan estimasi 874 kiloton limbah tekstil yang dapat didaur ulang setiap tahun. Sinergi antara gerakan konsumen dan upaya industri ini menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung. Tren thrifting dan permintaan konsumen akan produk berkelanjutan mendorong bisnis dan pemerintah untuk beradaptasi, sementara inisiatif skala besar seperti CFP menciptakan infrastruktur dan kebijakan yang memungkinkan praktik konsumsi sadar menjadi lebih mudah diakses dan diterapkan secara luas.

Sektor Pangan dan Produk Organik

Sektor pangan juga menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang signifikan menuju konsumsi sadar. Terdapat peningkatan tren konsumsi pangan organik, yang didorong oleh kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan. Konsumen Indonesia memandang pangan organik sebagai pilihan yang lebih sehat karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan bebas dari residu pestisida.

Selain manfaat kesehatan, peningkatan konsumsi pangan organik juga dimotivasi oleh kepedulian lingkungan. Proses produksi pangan organik dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah berbahaya, yang membantu melindungi ekosistem. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Hal ini juga membuka peluang ekonomi, karena peningkatan permintaan dapat secara langsung meningkatkan perekonomian, terutama bagi para petani organik.

Perkembangan Produk dan Brand Lokal Ramah Lingkungan

Konsumsi sadar di Indonesia diperkuat oleh munculnya beragam merek lokal yang secara sadar mengusung konsep berkelanjutan. Merek-merek ini tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga pada seluruh rantai nilai, mulai dari sumber bahan, proses produksi, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Tabel 2 berikut menyajikan contoh-contoh spesifik dari merek dan produk ini di berbagai sektor:

Tabel 2: Contoh Produk dan Brand Lokal dengan Prinsip Berkelanjutan

| Nama Brand / Produk | Sektor | Prinsip Keberlanjutan yang Diusung | Sumber |

| Sejauh Mata Memandang | Fesyen & Tekstil | Penggunaan tekstil limbah daur ulang, serat alami, dan sistem perdagangan yang adil | |

| Sukkha Citta | Fesyen & Tekstil | Menggunakan kain berkelanjutan, pewarna alami, dan memberdayakan pengrajin wanita di pedesaan Indonesia | |

| Pijakbumi | Sepatu | Menggunakan konsep keberlanjutan dan bahan ramah lingkungan sebagai daya tarik utama bagi konsumen | |

| Bell Society | Inovasi Material | Mengolah limbah kulit kopi menjadi vegan leather bernama Misel melalui proses biomaterial | |

| Mylea by Mycotech Lab | Inovasi Material | Menggunakan biomaterial dari limbah jamur untuk bahan baku produk | |

| Beeswax wrap | Produk Sehari-hari | Pengganti plastik pembungkus makanan yang terbuat dari lilin lebah, dapat digunakan kembali hingga satu tahun | |

| Popok & Pembalut Kain | Produk Sehari-hari | Dapat dicuci dan digunakan berulang kali, mengurangi limbah yang sulit terurai | |

| Sikat Gigi Bambu | Produk Sehari-hari | Terbuat dari bahan alami yang lebih mudah terurai dibandingkan sikat gigi plastik konvensional | |

| Controlnew | Fesyen & Aksesoris | Merek yang mendaur ulang limbah kain menjadi barang-barang buatan tangan yang otentik dan ekspresif | |

| Berdayakain | Fesyen & Aksesoris | Mengumpulkan pakaian tidak terpakai dan mendaur ulang kain menjadi produk baru seperti masker dan tas jinjing |

Perkembangan ini menunjukkan bahwa model bisnis yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan tidak hanya viable tetapi juga menarik minat pasar. Konsumen semakin menghargai kualitas produk yang lebih tahan lama dan aman, dan bersedia membayar lebih untuk nilai tersebut.

Konsumsi Sadar Media dan Digital

Konsep konsumsi sadar tidak hanya terbatas pada produk fisik, tetapi juga meluas ke ranah digital. Di era yang serba terhubung ini, konsumsi media yang tidak terkendali dapat berkontribusi pada kecemasan, kelelahan mental, dan kelebihan informasi. Perilaku seperti

scrolling tanpa tujuan atau paparan konten yang memicu perbandingan sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu, konsumsi media sadar — yang mencakup pembatasan waktu layar dan pemilihan konten secara disengaja — menjadi praktik penting untuk melindungi kesejahteraan psikologis.

Tantangan dan Hambatan Penerapan Konsumsi Sadar

Hambatan Ekonomi dan Aksesibilitas

Meskipun kesadaran terhadap konsumsi sadar meningkat, terdapat tantangan signifikan yang menghambat adopsi yang lebih luas. Isu utama adalah hambatan ekonomi dan aksesibilitas. Menurut survei GoodStats, 22% responden menyatakan bahwa produk berkelanjutan terlalu mahal, sementara 20% lainnya menganggapnya sulit diakses atau ditemukan. Harga yang lebih tinggi ini disebabkan oleh biaya produksi yang lebih besar, penggunaan bahan berkualitas, dan proses manufaktur yang berkelanjutan.

Kondisi ini diperparah oleh tekanan ekonomi makro di Indonesia. Laporan dari CNBC Indonesia menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, konsumen menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam berbelanja akibat tekanan inflasi dan kondisi ekonomi global. Hal ini memicu tren downtrading, di mana konsumen memilih alternatif produk yang lebih murah untuk menyeimbangkan pengeluaran mereka dengan keterbatasan finansial. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan untuk menjadi konsumen sadar, realitas ekonomi sering kali memaksa individu untuk memprioritaskan harga di atas nilai-nilai berkelanjutan.

Fenomena Greenwashing

Hambatan kedua yang signifikan adalah fenomena greenwashing, sebuah praktik penipuan yang merusak kepercayaan konsumen dan melemahkan gerakan keberlanjutan yang tulus.

Greenwashing didefinisikan sebagai klaim yang menipu atau menyesatkan tentang praktik lingkungan sebuah perusahaan. Praktik umum yang diidentifikasi mencakup penggunaan label ramah lingkungan yang menyesatkan, klaim keberlanjutan yang dilebih-lebihkan, atau inisiatif “hijau” yang tidak relevan dengan dampak lingkungan inti perusahaan.

Sebuah studi yang menganalisis fenomena ini di Indonesia mengidentifikasi beberapa kelemahan sistemik yang memungkinkan greenwashing berkembang, termasuk definisi hukum yang ambigu, regulasi yang tidak memadai, dan penegakan hukum yang lemah terhadap klaim lingkungan palsu. Dampak dari greenwashing tidak hanya menyesatkan publik ke dalam konsumsi tanpa sadar, tetapi juga merusak reputasi merek yang tulus dan mengikis kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini dapat menyebar seperti efek domino, di mana praktik satu perusahaan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang salah ke seluruh rantai pasok global, yang pada akhirnya merusak reputasi merek global yang berkomitmen pada keberlanjutan.

Tantangan Perilaku Konsumen

Meskipun kesadaran lingkungan dan etis konsumen muda di Indonesia berada pada kategori tinggi, tidak selalu ada korelasi langsung antara kesadaran dan perilaku. Sebuah studi menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap niat pembelian produk ramah lingkungan. Sebaliknya, pengetahuannya memiliki efek tidak langsung yang kuat melalui pengaruhnya pada sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku yang dirasakan.

Ini menunjukkan bahwa meskipun konsumen mungkin sadar akan masalah lingkungan, mereka mungkin tidak bertindak sesuai dengan kesadaran tersebut karena dorongan perilaku lain. Misalnya, perilaku konsumtif dan pembelian impulsif masih tinggi, terutama di platform belanja online yang menawarkan kemudahan dan berbagai promosi.

Dampak dan Prospek Konsumsi Sadar di Indonesia

Dampak terhadap Ekonomi dan Pasar

Pergeseran menuju konsumsi sadar di Indonesia bukan sekadar fenomena perilaku, melainkan juga memiliki dampak ekonomi makro yang signifikan, terutama melalui implementasi konsep ekonomi sirkular. Analisis yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP menunjukkan bahwa ekonomi sirkular adalah model win-win yang dapat mengurangi emisi karbon dan limbah sambil menopang pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular di lima sektor utama (makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik) berpotensi menghasilkan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar IDR 593-638 triliun pada tahun 2030. Model ini juga diperkirakan akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru (net) pada tahun 2030, dengan sekitar 75% di antaranya berpotensi diisi oleh perempuan, berkat pergeseran pekerjaan ke sektor-sektor yang didominasi perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Secara spesifik, sektor tekstil saja dapat menambah 164,000 pekerjaan neto.

Selain penciptaan lapangan kerja, ekonomi sirkular juga dapat meningkatkan tabungan rumah tangga hingga hampir 9% dari anggaran tahunan mereka pada tahun 2030. Dampak ekonomi positif ini menegaskan bahwa transisi “hijau” adalah sebuah strategi pertumbuhan yang signifikan dan inklusif, bukan sekadar sebuah biaya yang harus ditanggung.

Tabel 3: Data Potensi Ekonomi Sirkular di Indonesia (2030)

| Metrik | Total (Seluruh Sektor) | Sektor Tekstil | |

| Tambahan PDB | IDR 593 – 638 triliun | IDR 19,3 triliun | |

| Penciptaan Lapangan Kerja Baru (net) | 4,4 juta | 164.000 | |

| Persentase Lapangan Kerja Baru untuk Perempuan | 75% | 89% | |

| Peningkatan Tabungan Rumah Tangga | Hingga 9% (setara IDR 4,9 juta) | Sekitar IDR 172.000 |

Dampak terhadap Lingkungan

Konsumsi sadar memainkan peran penting dalam mengatasi masalah lingkungan, yang mana di Indonesia, masalah sampah adalah salah satu yang paling memprihatinkan. Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbesar ketiga di dunia. Dengan mendorong praktik konsumsi yang lebih sadar, seperti memilih produk dengan kemasan minimal atau dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, individu dapat secara signifikan membantu mengurangi limbah dan polusi. Praktik ini selaras dengan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang tujuannya dapat dioptimalkan melalui perubahan perilaku konsumen.

Prospek Masa Depan dan Tren Terkait

Perkembangan konsumsi sadar diperkirakan akan terus berlanjut dan meluas ke ranah lain. Salah satu tren yang muncul adalah pergeseran dari mindful consumption ke mindful investing. Generasi muda, yang telah mengadopsi konsumsi sadar sebagai bagian dari gaya hidup mereka, mulai mempertimbangkan faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam keputusan investasi mereka. Ini menandai pergeseran di mana keputusan finansial menjadi bagian dari gaya hidup yang didorong oleh nilai.

Seiring dengan pergeseran ini, prospek green jobs di Indonesia juga sangat besar. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi transisi menuju ekonomi hijau sebagai strategi utama untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yang akan menciptakan banyak peluang kerja ramah lingkungan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan manajemen limbah. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk kekurangan pekerja terampil dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasional yang belum relevan dengan kebutuhan pasar kerja hijau.

Kesimpulan

Konsumsi sadar di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan multidimensional. Analisis menunjukkan bahwa perilaku ini didorong oleh perpaduan faktor psikologis yang terkait dengan kesejahteraan mental, pergeseran nilai-nilai budaya yang menekankan otentisitas, dan realitas ekonomi yang mendorong pendekatan belanja yang lebih rasional. Meskipun menghadapi tantangan signifikan seperti hambatan biaya, ketersediaan produk, dan praktik greenwashing yang merusak kepercayaan, tren ini menunjukkan momentum yang kuat.

Gerakan dari bawah ke atas, seperti tren thrifting, bersinergi dengan upaya industri dari atas ke bawah, seperti inisiatif ekonomi sirkular, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan konsumsi sadar. Lebih dari sekadar isu lingkungan, transisi ini juga merupakan sebuah strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan potensi untuk meningkatkan PDB dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru di masa depan.

Post Comment