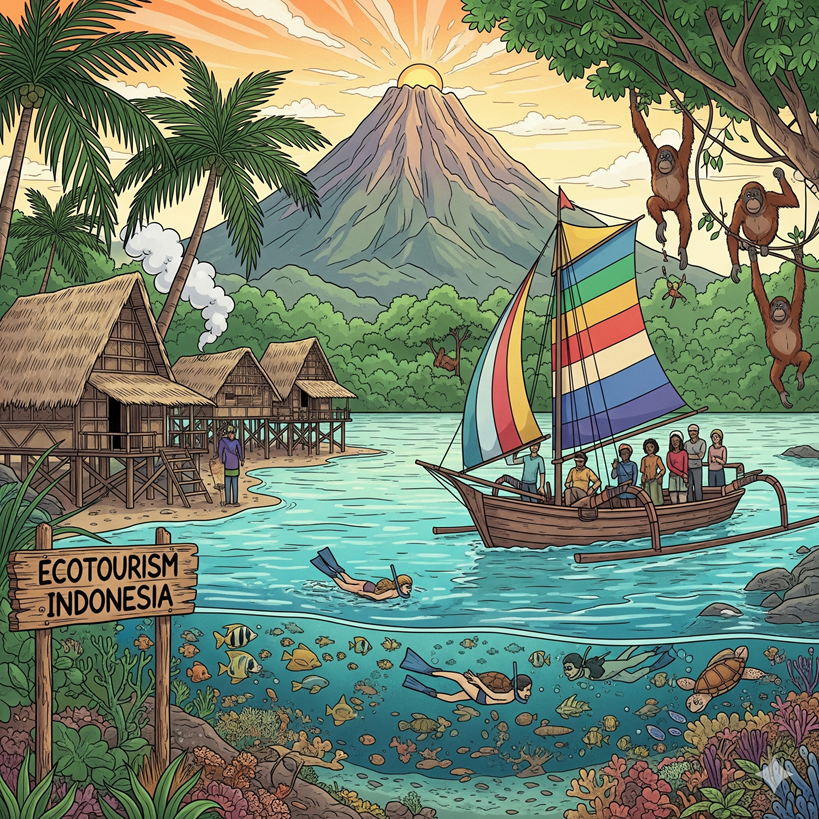

Tinjauan Singkat Keberadaan Ekowisata di Indonesia

Ekowisata telah menjadi salah satu sektor pariwisata yang mendapatkan perhatian signifikan di Indonesia. Ekowisata didefinisikan sebagai bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke area alami, dengan tujuan utama untuk mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep ini berbeda secara fundamental dari pariwisata konvensional yang sering kali berfokus pada hiburan semata dan memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Meskipun pariwisata konvensional dapat meningkatkan pendapatan devisa, seringkali hal itu tidak menjamin kesejahteraan masyarakat lokal atau keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Berbeda dengan itu, ekowisata hadir sebagai pendekatan yang menempatkan keseimbangan antara tiga pilar utama: konservasi lingkungan, pemberdayaan sosial-budaya, dan keberlanjutan ekonomi. Ekowisata seringkali disalahartikan sebagai “pariwisata berkelanjutan” (sustainable tourism), padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Pariwisata berkelanjutan adalah istilah yang lebih luas yang mengacu pada upaya memastikan keseimbangan antara faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dalam peningkatan pariwisata secara keseluruhan. Ekowisata, di sisi lain, merupakan bentuk spesifik dari pariwisata berkelanjutan yang secara khusus berfokus pada perjalanan ke kawasan alami.

Prinsip-Prinsip Pengembangan Ekowisata di Indonesia

Pengembangan ekowisata berlandaskan pada serangkaian prinsip yang dirancang untuk memastikan manfaat maksimum bagi alam dan masyarakat dengan dampak negatif yang minimal. Prinsip-prinsip ini, yang dijelaskan oleh berbagai organisasi termasuk The Ecotourism Society dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, menjadi panduan dalam praktik di lapangan.

- Pilar Konservasi Lingkungan: Prinsip ini mewajibkan upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. Setiap kegiatan harus dirancang untuk meminimalkan jejak ekologis, menghindari polusi, perusakan habitat, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ekowisata juga berperan sebagai alat edukasi, yang mengajarkan wisatawan dan masyarakat akan pentingnya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

- Pilar Pemberdayaan Sosial & Budaya: Ekowisata menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi. Hal ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan wisata. Tujuannya adalah untuk menghormati dan melestarikan adat istiadat, kearifan lokal, dan keutuhan budaya masyarakat setempat, yang seringkali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

- Pilar Keberlanjutan Ekonomi: Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekowisata memberikan manfaat finansial yang adil dan langsung kepada komunitas lokal. Hal ini menciptakan lapangan kerja, peluang usaha, dan pendapatan tambahan yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, karena mereka merasakan keuntungan nyata dari konservasi.

Kompleksitas Penerapan: Ketegangan antara Teori dan Praktik

Meskipun prinsip-prinsip ini tampak ideal di atas kertas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Sumber penelitian menunjukkan adanya potensi ketegangan, terutama antara pilar ekonomi dan lingkungan. Ekowisata harus menghasilkan pendapatan untuk dapat berkelanjutan, namun fokus yang berlebihan pada keuntungan dapat mengorbankan upaya konservasi.

Studi kasus di Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan, terutama komunitas desa, cenderung memprioritaskan aspek ekonomi di atas aspek lingkungan. Hal ini terlihat dari analisis yang menunjukkan kriteria ekonomi menjadi prioritas utama dengan skor 0.492, sementara kriteria lingkungan mendapatkan skor terendah, yaitu 0.169. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ekowisata sering kali dikembangkan di komunitas pedesaan yang secara tradisional memiliki pendapatan rendah, sehingga bagi mereka, pariwisata adalah alat vital untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup.

Jika dorongan utama hanya untuk memaksimalkan keuntungan finansial, risiko degradasi lingkungan meningkat. Kondisi ini bisa mengubah konsep ekowisata menjadi semacam “utopia keberlanjutan” di mana prinsip-prinsipnya tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik . Berbagai kasus menunjukkan bahwa fokus pada profit tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat menyebabkan penumpukan sampah, polusi, dan perusakan habitat, yang pada akhirnya merusak produk wisata itu sendiri. Hal ini menggarisbawahi bahwa konservasi bukanlah tujuan sekunder, melainkan prasyarat mutlak untuk keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Tabel 1: Perbandingan Prinsip dan Manfaat Ekowisata vs. Pariwisata Konvensional

| Aspek | Ekowisata | Pariwisata Konvensional |

| Fokus Utama | Konservasi lingkungan dan budaya | Hiburan, rekreasi, dan komersial |

| Tujuan | Pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi | Profit murni dan pertumbuhan ekonomi massal |

| Dampak Lingkungan | Minimal, didorong oleh prinsip keberlanjutan dan daya dukung | Potensi tinggi, sering menyebabkan polusi dan perusakan habitat |

| Partisipasi Masyarakat | Aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan | Pasif atau hanya sebagai tenaga kerja rendah |

| Manfaat Ekonomi | Langsung kepada komunitas lokal, mendukung ekonomi berkelanjutan | Seringkali terpusat pada korporasi besar dan menciptakan ketimpangan |

Manfaat Multidimensi Ekowisata: Studi Kasus dan Implementasi

Penerapan ekowisata di Indonesia telah menghasilkan manfaat yang signifikan, melampaui sekadar keuntungan finansial. Manfaat ini menjangkau berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan ekologis, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa studi kasus yang menonjol.

Manfaat Ekonomi dan Pemberdayaan Komunitas Lokal

Ekowisata telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah terpencil. Sebagai contoh, di Kalibiru, Yogyakarta, model ekowisata berbasis masyarakat berhasil menghasilkan pendapatan sebesar Rp5,9 miliar pada tahun 2016. Pendapatan ini memungkinkan pengelola untuk membayar upah pekerja yang melebihi Upah Minimum Regional (UMR) Kulon Progo, serta menyediakan tunjangan lain seperti uang lembur dan Tunjangan Hari Raya (THR). Pendapatan ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola inti, tetapi juga oleh masyarakat sekitar, yang mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung, seperti pemilik warung, pengojek, sopir jip, dan pemandu wisata.

Ekowisata juga berperan penting dalam diversifikasi mata pencaharian. Di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, masyarakat yang awalnya bergantung pada budidaya rumput laut yang terancam oleh limbah, beralih menjadi penyedia jasa pariwisata. Demikian pula di Kalibiru, banyak petani yang beralih profesi menjadi pengojek atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa ekowisata dapat menjadi alternatif ekonomi yang kuat bagi komunitas yang mata pencaharian tradisionalnya rentan terhadap perubahan lingkungan atau pasar.

Peran dalam Konservasi dan Pelestarian Lingkungan

Selain manfaat ekonomi, ekowisata juga merupakan strategi konservasi yang efektif. Dengan menyediakan sumber pendapatan alternatif, ekowisata mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas yang merusak lingkungan seperti penebangan liar atau perburuan satwa. Ekowisata juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam melalui kegiatan edukatif seperti tur konservasi dan program reboisasi, yang memberikan wawasan mendalam kepada wisatawan dan masyarakat mengenai perlindungan ekosistem.

Kasus ekowisata Wonosalam di Jombang menjadi contoh nyata dari keberhasilan konservasi yang didorong oleh inisiatif masyarakat. Kelompok lokal bernama KEPUH (Pelindung Hutan dan Pelestarian Mata Air) berhasil mengkonservasi 70 hektar lahan hutan dan menjaga lima sumber air utama yang digunakan oleh 575 kepala keluarga. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kasus penyakit pernapasan (ISPA) yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara.

Ekowisata sebagai Fondasi Ekonomi Sirkular Lokal

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa ekowisata yang berhasil tidak hanya menciptakan pendapatan linier—di mana wisatawan datang dan uang masuk—tetapi juga mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di tingkat lokal. Beberapa contoh keberhasilan menunjukkan bagaimana limbah dan sumber daya lokal didaur ulang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, yang pada gilirannya menopang keberlanjutan ekowisata itu sendiri.

Sebagai contoh, strategi tata kelola di Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, menekankan pentingnya “ekonomi hijau” yang mencakup pemanfaatan hasil pertanian lokal dan pengolahan limbah sampah menjadi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Model serupa juga diterapkan di Desa Penglipuran, Bali, di mana para ibu memilah sampah untuk dijadikan pupuk atau diserahkan ke bank sampah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan siklus positif di mana pendapatan dari pariwisata dapat diinvestasikan kembali untuk mendanai proyek konservasi, menjaga daya tarik wisata, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal .

Tabel 2: Studi Kasus Ekowisata Berbasis Masyarakat di Indonesia

| Lokasi | Model Pengelolaan | Manfaat Ekonomi | Manfaat Lingkungan & Sosial | Tantangan Utama |

| Kalibiru, Yogyakarta | Swakelola, berbasis komunitas HKm Mandiri | Pemasukan Rp5,9 M (2016), upah pekerja > UMR, 120+ lapangan kerja | Pengelolaan hutan negara, diversifikasi mata pencaharian | Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan hukum |

| Wonosalam, Jombang | Berbasis komunitas (KEPUH) | Pendapatan Rp23,75 Juta, 120 KK terlibat | Konservasi 70 ha lahan, jaga 5 sumber air, perbaikan kualitas udara | Kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan |

| Kampung Batusuhunan, Sukabumi | Berbasis masyarakat | Menjadi penghasilan tambahan | Kesadaran lingkungan (buang sampah pada tempatnya), peningkatan kerjasama | Pengembangan masih di tahap awal, manfaat ekonomi belum terasa besar |

| Pulau Tidung, Kep. Seribu | Terpapar pariwisata massal | Peningkatan pendapatan, diversifikasi pekerjaan | Pencemaran, kerusakan karang, perusakan habitat, air tanah asin | Daya dukung terlampaui, minimnya pengolahan sampah dan edukasi |

Tantangan dan Isu Keberlanjutan dalam Ekowisata Indonesia

Meskipun ekowisata menawarkan potensi besar, implementasinya tidak luput dari tantangan, terutama terkait dampak negatif yang dapat terjadi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Isu-isu ini mengancam keberlanjutan ekowisata dan dapat merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utamanya.

Dampak Negatif terhadap Lingkungan: Ancaman di Balik Konsep Hijau

Peningkatan jumlah wisatawan di destinasi ekowisata dapat menimbulkan masalah serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi. Kasus Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, menjadi contoh nyata. Pertumbuhan pariwisata menyebabkan penumpukan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan yang ada, serta perilaku wisatawan yang membuang sampah sembarangan ke laut yang merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu, tingginya permintaan air bersih dari wisatawan dan fasilitas akomodasi menyebabkan pengambilan air tanah secara berlebihan, yang pada akhirnya membuat air sumur menjadi asin . Pembangunan fasilitas pendukung juga dapat merusak bentang alam dan habitat alami, seperti pembabatan hutan bakau untuk pendirian akomodasi .

Dampak-dampak ini bermuara pada satu isu krusial: daya dukung lingkungan (carrying capacity). Berbagai sumber penelitian menekankan bahwa ekowisata yang berkembang pesat tanpa memperhatikan batasan ini dapat menyebabkan degradasi alam dan budaya yang tidak dapat diperbaiki. Kebutuhan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek sering mendorong pengelola untuk menerima lebih banyak pengunjung daripada yang dapat ditampung oleh ekosistem dan infrastruktur. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga merusak daya tarik utama dari ekowisata itu sendiri. Jika lingkungan tercemar dan ekosistem rusak, pengalaman wisatawan akan menurun, yang pada akhirnya akan meruntuhkan model ekonomi yang dibangun di atasnya.

Tantangan Sosial dan Budaya

Dampak negatif ekowisata juga meluas ke aspek sosial dan budaya. Peningkatan pendapatan yang tidak merata di antara kelompok masyarakat dapat memicu kesenjangan sosial dan ekonomi, yang berpotensi menimbulkan ketegangan di dalam komunitas . Selain itu, interaksi antara wisatawan dan masyarakat dapat menyebabkan komersialisasi seni dan budaya, di mana praktik budaya diubah untuk memenuhi selera pasar. Paparan terhadap gaya hidup modern juga dapat menyebabkan “demonstration effect,” di mana nilai-nilai tradisional terkikis dan digantikan oleh budaya konsumeris .

Pengembangan Ekowisata Nasional

Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi dan tantangan ekowisata, dan telah berupaya merumuskan kerangka kerja yang mendukung pengembangannya. Regulasi yang ada memberikan landasan hukum, namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada strategi yang efektif dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Tinjauan Regulasi Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait ekowisata diatur dalam beberapa peraturan kunci:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009: Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata. Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan pemberdayaan masyarakat setempat, dimulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian. Selain itu, pemerintah didorong untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang mengembangkan ekowisata, seperti pengurangan pajak dan percepatan perizinan.

- Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2020: Regulasi ini berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan. Aturan ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, baik di lanskap perairan, dataran tinggi, maupun karst, harus selaras dengan misi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Selain regulasi, perubahan pola perjalanan pasca-pandemi COVID-19 juga menjadi faktor pendorong. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat adanya tren peningkatan minat pada pasar ceruk (niche market), seperti voluntourism, perjalanan domestik jarak pendek, dan ekowisata yang berorientasi pada alam.

Tabel 3: Kerangka Kebijakan Ekowisata Pemerintah Indonesia

| Aspek Kebijakan | Permendagri No. 33 Tahun 2009 | Permen LHK No. 13 Tahun 2020 |

| Tujuan Umum | Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan ekowisata. | Memastikan pembangunan sarana wisata di kawasan hutan selaras dengan pengelolaan hutan lestari. |

| Ruang Lingkup | Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata di daerah. | Prinsip, persyaratan, tahapan, dan arahan desain pembangunan sarana/prasarana wisata alam. |

| Prinsip Utama | Konservasi, ekonomis, edukasi, kepuasan pengunjung, partisipasi masyarakat, kearifan lokal. | Pemanfaatan atraksi alam secara berkelanjutan, konsumsi energi rendah, keterlibatan aktif masyarakat lokal. |

| Peran Pemerintah | Fasilitator, motivator, regulator; melakukan pembinaan, memberikan insentif dan kemudahan. | Memberikan arahan perancangan sarana/prasarana sesuai dengan tipe lanskap. |

| Keterlibatan Masyarakat | Wajib memberdayakan masyarakat setempat dari perencanaan hingga pengendalian. | Mengintegrasikan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pengembangan. |

Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan

Untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi ini harus memperkuat sinergi antara regulasi pemerintah, inisiatif lokal, dan perubahan pasar global.

- Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance): Keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada tata kelola yang sinergis. Analisis menunjukkan bahwa diperlukan pergeseran dari model “top-down” ke skema “bottom-up” yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan melibatkan semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—dalam pengambilan keputusan. Inovasi yang berasal dari masyarakat, seperti pengolahan sampah menjadi pupuk organik, harus didukung penuh oleh pemangku kepentingan lainnya.

- Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM: Pelatihan dan pembinaan bagi pengelola, pemandu, dan masyarakat lokal sangat krusial untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran mereka. Pelatihan ini dapat mencakup kemampuan teknis, manajemen, bahasa, hingga pertolongan pertama, yang semuanya penting untuk memastikan kualitas pengalaman wisatawan dan keselamatan lingkungan.

- Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Pembangunan fasilitas harus dilakukan dengan prinsip ekosentrisme untuk memastikan tidak ada kerusakan ekosistem. Hal ini mencakup perencanaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan konsep ekowisata, seperti penggunaan material lokal dan desain yang ramah lingkungan.

Kesimpulan

Analisis komprehensif terhadap ekowisata di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini memiliki potensi luar biasa untuk mendorong konservasi dan pembangunan ekonomi yang berpusat pada masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi kompleksitas dan tantangan signifikan yang harus diatasi.

Ringkasan Temuan Kunci:

- Sifat Kompleks Ekowisata: Ekowisata bukanlah konsep yang tunggal, melainkan sebuah model multi-pilar yang berupaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseimbangan ini rapuh, dan seringkali terjadi ketegangan antara kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan dan keharusan untuk melindungi lingkungan.

- Kesenjangan Implementasi: Terdapat kesenjangan yang nyata antara prinsip-prinsip ideal ekowisata dan realitas penerapannya di lapangan. Dorongan ekonomi yang kuat di tingkat komunitas seringkali membuat pilar lingkungan menjadi prioritas sekunder.

- Peran Sentral Tata Kelola: Keberhasilan jangka panjang ekowisata sangat bergantung pada tata kelola yang efektif dan kolaboratif. Inisiatif dari masyarakat, seperti yang terlihat di Kalibiru dan Wonosalam, membuktikan bahwa pendekatan bottom-up yang didukung oleh kerangka kebijakan yang tepat jauh lebih efektif daripada model yang bersifat top-down.

Post Comment