Dinamika Orang Asli Di Semenanjung Malaysia

Latar Belakang, Konteks Sejarah, dan Terminology

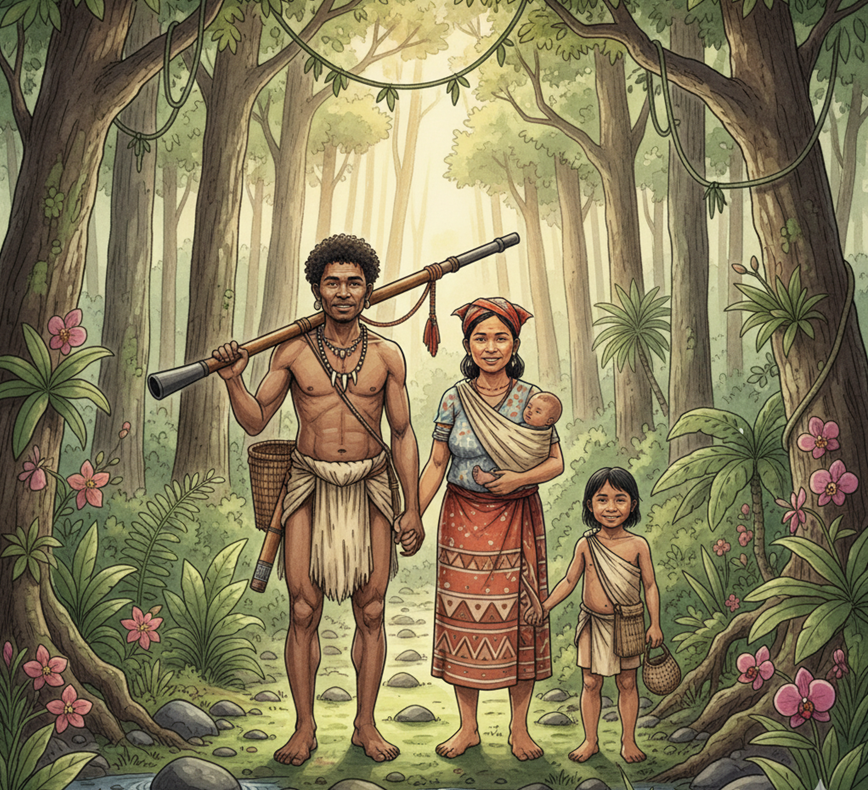

Orang Asli (OA) merupakan kelompok penduduk pribumi tertua di Semenanjung Malaysia dan secara resmi diakui sebagai minoritas nasional yang signifikan. Kelompok ini membentuk sekitar 0.7% dari total populasi Semenanjung Malaysia. Secara historis, istilah Orang Asli—yang secara harfiah berarti ‘orang asal’ atau ‘penduduk asli’ dalam bahasa Melayu—digunakan untuk menggantikan istilah kolonial yang dianggap diskriminatif, aborigines. Pemerintah Malaysia secara konvensional mengklasifikasikan kelompok ini menjadi 18 hingga 19 subkelompok etnik yang diakui secara resmi di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA).

Definisi formal dan legal Orang Asli diatur dalam Akta Orang Asli 1954 (Aboriginal Peoples Act 1954, Akta 134). Menurut Akta ini, seseorang digolongkan sebagai Orang Asli jika mereka berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara hidup, adat, dan kepercayaan Orang Asli, atau merupakan keturunan dari seorang laki-laki Orang Asli. Undang-undang ini merupakan landasan bagi administrasi dan perlindungan legal mereka, menggantikan Aboriginal Enactment 1939 yang diwartakan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Status Hukum dan Perdebatan Bumiputera

Meskipun Orang Asli secara definitif dikategorikan sebagai indigenous people (pribumi) Malaysia , status mereka sebagai bumiputera yang setara dengan orang Melayu atau penduduk asli Sabah dan Sarawak masih dipertanyakan dan diperdebatkan secara hukum. Konstitusi Federal Malaysia, khususnya Perkara 153, memberikan keistimewaan khusus kepada orang Melayu, Sabah, dan Sarawak.

Struktur konstitusional ini menimbulkan posisi yang termarjinalisasi bagi Orang Asli dalam hierarki hak istimewa pribumi Malaysia. Walaupun status mereka sebagai pribumi diakui, mereka tidak menikmati keistimewaan atau perlindungan yang sama kuatnya yang didapatkan oleh kelompok bumiputera lainnya. Ketidakjelasan status hukum ini berdampak signifikan pada perlindungan hak-hak mereka, terutama dalam isu tanah adat, dan secara tidak langsung membatasi akses mereka terhadap alokasi sumber daya negara. Perdana Menteri Mahathir pernah menyoroti isu ini, menyatakan bahwa menghapus kebijakan hak istimewa yang ada—seperti yang dituntut oleh ratifikasi konvensi internasional seperti ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)—akan bertentangan dengan Pasal 153 yang melindungi keistimewaan penduduk asli, yang pada praktiknya, lebih menguntungkan mayoritas Melayu. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk terus memprioritaskan proyek pembangunan yang sering berkonflik langsung dengan tanah adat Orang Asli.

Keberadaan, Klasifikasi Etnografik, Dan Distribusi

Klasifikasi Etnik Formal (Negrito, Senoi, dan Proto-Malay)

Masyarakat Orang Asli Semenanjung Malaysia merupakan populasi yang heterogen, diklasifikasikan secara resmi menjadi tiga rumpun etnik utama yang mencakup 18 suku yang diakui. Klasifikasi ini, meskipun terkadang dikritik karena sifatnya yang kondisional, penting untuk keperluan administrasi negara.

Rumpun Utama Orang Asli

| Rumpun Utama | Karakteristik Kunci | Contoh Suku | Sebaran (Umum) |

| Negrito (Semang) | Rumpun tertua, sering nomaden, mempraktikkan pemburu-pengumpul. | Batek, Jahai, Lanoh | Utara Semenanjung, kawasan pedalaman hutan. |

| Senoi | Rumpun terbesar dari Orang Asli. Bersifat semi-nomaden hingga menetap, dengan praktik pertanian berpindah (shifting cultivation). | Temiar, Semai, Mah Meri | Menyebar luas di seluruh Semenanjung, terutama kawasan perbukitan (Perak selatan, dll.). |

| Proto-Malay (Melayu Asli) | Gelombang migrasi Austronesia, lebih sedentar. Menguasai pertanian dan perikanan (termasuk Orang Laut). | Temuan, Orang Kuala, Semelai | Terutama kawasan Selatan dan pesisir (Selangor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan). |

Suku Senoi, dengan bahasa-bahasa Aslian mereka (seperti Semai dan Temiar), merupakan kelompok yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas di Semenanjung. Sementara itu, Proto-Malay, yang juga dikenal sebagai Melayu Asli atau Melayu Tua, memiliki sejarah migrasi antara 2500 dan 1500 SM dan lebih banyak berasimilasi dengan gaya hidup sedentar.

Demografi dan Distribusi Geografis

Secara demografi, Orang Asli adalah kelompok minoritas yang signifikan di Semenanjung Malaysia, terhitung sekitar 0.7% dari total penduduk Semenanjung. Meskipun jumlahnya kecil dibandingkan populasi nasional, keberadaan mereka sangat terkonsentrasi di kawasan pedalaman. Permukiman Orang Asli tersebar di seluruh Semenanjung, tetapi seringkali ditemukan di daerah pegunungan atau hutan hujan, terisolasi dari pusat populasi utama. Data mengenai sebaran etnik dan populasi ini dikelola oleh JAKOA dan Jabatan Statistik Malaysia, yang penting untuk perumusan kebijakan pembangunan.

Gaya Hidup Tradisional dan Transisi

Secara tradisional, banyak komunitas Orang Asli, khususnya suku-suku Negrito, mempertahankan gaya hidup nomaden atau semi-nomaden, yang didukung oleh praktik perburuan, pengumpulan, dan pertanian berpindah. Gaya hidup ini sering dikaitkan dengan pengetahuan ekologi tradisional yang mendalam dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan, memastikan waktu pemulihan yang cukup bagi tanah dan tumbuhan.

Namun, gaya hidup tradisional ini berada di bawah tekanan besar modernisasi. Pemerintah Malaysia sering menganggap mobilitas nomaden ini sebagai “masalah” yang perlu diatasi melalui program sedentarisasi atau pemukiman kembali. Tujuan dari program ini adalah untuk menarik Orang Asli ke dalam “arus utama masyarakat” melalui pengembangan dan kontrol yang lebih mudah terhadap populasi dan sumber daya alam di sekitar mereka. Pandangan ini menciptakan konflik karena mengabaikan keterikatan spiritual, ekonomi, dan budaya Orang Asli terhadap lingkungan alami mereka yang luas.

Kerangka Perlindungan Hukum Dan Tantangan Tanah Adat

Akta Orang Asli 1954 (Akta 134): Fungsi dan Batasan

Akta Orang Asli 1954 (Akta 134) adalah kerangka hukum utama yang dibuat khusus untuk Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Akta ini memberikan dasar legal untuk administrasi Orang Asli, termasuk penunjukan Direktur Jenderal (sekarang Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOA), dan pembentukan Kawasan Orang Asli (Aboriginal Areas) dan Rizab Orang Asli (Aboriginal Reserves).

Meskipun bertujuan untuk “perlindungan,” Akta 1954 secara fundamental gagal dalam melindungi hak tanah adat mereka, yang menjadi sumber konflik terbesar dan penghambat utama pembangunan sosio-ekonomi yang adil. Undang-undang ini lebih berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mengelola populasi dan tanah, bukan sebagai alat untuk menjamin hak kepemilikan abadi (proprietary rights).

Kelemahan struktural ini diperkuat oleh Akta Pengambilan Tanah 1960. Dalam kasus pengambilan tanah, Orang Asli hanya diberikan hak untuk menantang jumlah kompensasi finansial yang ditawarkan, tetapi mereka tidak dapat menggugat keputusan pemerintah untuk mengambil alih tanah adat mereka. Sistem hukum ini secara implisit menempatkan kepentingan pembangunan negara di atas hak adat, mengkomodifikasi tanah yang merupakan warisan spiritual dan budaya tak ternilai, yang kemudian sering dialihkan untuk kepentingan ekstraktif seperti pembalakan, perkebunan, atau proyek infrastruktur yang menguntungkan mayoritas.

Peran Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), yang berada di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, adalah badan pemerintah yang bertugas melaksanakan program pembangunan sosio-ekonomi, kesejahteraan, dan integrasi masyarakat Orang Asli. JAKOA beroperasi berdasarkan filosofi untuk menarik Orang Asli ke dalam “arus utama masyarakat” Malaysia melalui program modernisasi, penyediaan infrastruktur dasar, dan subsidi.

Namun, pendekatan pembangunan yang diterapkan oleh JAKOA seringkali bersifat paternalistik dan top-down. Hal ini terlihat jelas dalam kritik yang dilontarkan oleh Direktur Jenderal JAKOA terhadap beberapa organisasi non-pemerintah (NGO). DG JAKOA menuduh beberapa NGO dibayar oleh pihak luar untuk secara sengaja mengangkat isu hak tanah dan menghasut Orang Asli untuk membenci pemerintah. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa NGO tertentu ingin Orang Asli tetap terbelakang—disebutnya sebagai “museum hidup”—tetap nomaden, dan tanpa fasilitas dasar. Pandangan pemerintah ini menunjukkan adanya konflik ideologis: pemerintah cenderung melihat pelestarian budaya tradisional sebagai penghalang pembangunan, sehingga membenarkan kebijakan asimilasi yang memaksa sedentarisasi. Ironisnya, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa pengetahuan ekologi tradisional (TEK) Orang Asli justru merupakan kunci untuk kelestarian alam sekitar.

Pengakuan Hak Tanah Adat Melalui Sistem Yudisial

Meskipun kerangka legislatif (Akta 1954) lemah, sistem yudisial Malaysia telah menjadi katup pengaman penting bagi hak Orang Asli. Pengadilan di Malaysia telah menciptakan preseden yang mengakui hak adat (Native Title) Orang Asli.

Salah satu kasus kunci yang memberikan harapan adalah putusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu, yang menolak permohonan Kerajaan Negeri Kelantan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Kerajaan Persekutuan. Gugatan ini berkaitan dengan isu tanah adat masyarakat Temiar di Pos Simpor, Gua Musang. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan legislatif terhadap tanah adat tidak eksplisit, pengadilan bersedia mengesahkan hak-hak komunitas pribumi atas tanah adat mereka. Kesenjangan antara hukum administratif negara dan pengakuan hak asasi manusia melalui putusan pengadilan menunjukkan konflik struktural yang mendalam. Kemenangan yudisial ini sangat penting karena memberikan preseden hukum yang dapat digunakan oleh komunitas Orang Asli lainnya untuk advokasi di masa depan.

Realiti Sosio-Ekonomi Dan Kualitas Hidup Masa Kini

Kemiskinan dan Marginalisasi Ekonomi

Orang Asli secara kolektif diakui sebagai salah satu komunitas paling terbelakang dan rentan di Malaysia. Data resmi menunjukkan tingkat kemiskinan tegar (hardcore poor) di kalangan Orang Asli mencapai sekitar 35.2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pembangunan sosio-ekonomi dan infrastruktur dasar di kawasan Orang Asli sangat tertinggal dibandingkan komunitas lain di Malaysia. Mayoritas komunitas (sekitar 86%) masih bergantung pada sumber daya alam, bekerja sebagai penoreh getah, atau terlibat dalam kegiatan ekonomi swasembada, meskipun ada yang terpaksa keluar dari kampung untuk bekerja di sektor manufaktur atau sebagai pengemudi truk setelah direlokasi.

Tantangan Pendidikan dan Aksesibilitas

Akses terhadap pendidikan dan pencapaian akademik di kalangan Orang Asli masih jauh tertinggal. Di beberapa permukiman paling terpencil, seperti Pos Simpor di Gua Musang (yang terletak sekitar 98 km dari pusat kota dan hanya dapat diakses melalui jalan balak), tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai seringkali hanya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Tantangan aksesibilitas fisik menjadi hambatan besar. Anak-anak di Pos Simpor harus menempuh waktu perjalanan antara lima hingga sepuluh jam ke sekolah, tergantung cuaca, yang memaksa mereka untuk tinggal di asrama sekolah sejak usia tujuh tahun. Tragedi hilangnya tujuh anak dari komunitas Orang Asli di sekolah berasrama pada tahun 2015 menyoroti kerentanan dan sistemik neglect yang dialami oleh anak-anak yang terpaksa dipisahkan dari keluarga mereka demi pendidikan. Selain hambatan fisik, tantangan budaya muncul dari kurangnya dukungan untuk bahasa ibu Orang Asli (Aslian languages) dalam kurikulum pendidikan formal, yang dapat menghambat pemeliharaan identitas linguistik dan budaya.

Kesehatan, Gizi, dan Transisi Epidemiologis

Masyarakat Orang Asli saat ini menghadapi apa yang dikenal sebagai beban gizi ganda (double burden of nutrition). Walaupun malnutrisi atau kekurangan gizi secara historis merupakan isu kesehatan utama, penelitian terbaru menunjukkan adanya peningkatan prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas.

Perubahan pola gizi ini merupakan dampak langsung dari transisi gaya hidup yang cepat, seringkali dipicu oleh program relokasi yang bertujuan memindahkan mereka ke area yang lebih urban dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Namun, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pergeseran dari diet tradisional (yang umumnya kaya serat dan protein dari hasil hutan) ke pola makan perkotaan yang tidak sehat dan cenderung tinggi kalori. Hal ini memicu peningkatan cepat penyakit kronis pada populasi yang secara historis tidak siap menghadapinya.

Akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi dasar di kawasan terpencil juga menjadi isu logistik yang serius. Program intervensi seperti program pemberian makanan di sekolah dan komunitas telah menunjukkan hasil positif, mampu memperbaiki status gizi dan mengurangi beban pengeluaran pangan rumah tangga. Program ini menjadi indikator penting bahwa dukungan nutrisi yang terintegrasi dapat meningkatkan kesehatan dan stabilitas ekonomi keluarga Orang Asli.

Perbandingan Indikator Sosio-Ekonomi Orang Asli (OA) vs. Nasional Malaysia (Contoh)

| Indikator Kunci | Orang Asli (Estimasi) | Populasi Nasional (Pembanding) | Implikasi/Tantangan Utama |

| Persentase Penduduk Miskin Tegar | Jauh Lebih Rendah | Marginalisasi struktural dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. | |

| Tingkat Pendidikan Tertinggi (Rata-rata) | SPM atau di bawahnya | Tersier/Sekunder Lanjutan | Hambatan akses fisik, biaya logistik, dan kesenjangan kurikulum. |

| Status Gizi yang Mendominasi | Malnutrisi (Historis) & Obesitas/Penyakit Kronis (Masa Kini) | Penyakit Kronis Tipe Urban | Transisi gizi yang tidak sehat akibat urbanisasi dan perubahan diet cepat. |

Ancaman Terhadap Lingkungan, Budaya, Dan Upaya Advokasi

Dampak Proyek Pembangunan dan Pencerobohan Hutan

Aktivitas ekonomi ekstraktif seperti pembalakan, penambangan, dan pencerobohan hutan merupakan isu yang sangat sensitif dan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup Orang Asli. Tanah adat Orang Asli terus diincar oleh kepentingan swasta dan negara untuk diubah menjadi perkebunan (minyak sawit atau getah), proyek tenaga air, lapangan golf, atau proyek infrastruktur besar lainnya.

Dalam narasi pembangunan negara, relokasi atau penggusuran komunitas Orang Asli seringkali disamarkan sebagai “pembangunan” yang bertujuan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat mayoritas. Namun, praktik ini menunjukkan konflik etika ekologi yang mendalam. Komunitas Orang Asli memiliki world view yang mengedepankan kelestarian alam. Pengetahuan ekologi tradisional (TEK) mereka mengajarkan pengambilan sumber daya alam hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan asas tanpa adanya pembaziran, sehingga menjamin lingkungan tetap kondusif. Penghancuran hutan untuk proyek-proyek ekstraktif tidak hanya menghilangkan mata pencaharian mereka, tetapi juga menghancurkan warisan pengetahuan ekologis tradisional yang diakui secara global sebagai penting untuk kelestarian lingkungan.

Erosi Budaya dan Asimilasi

Proses asimilasi budaya terjadi secara bertahap, terutama melalui kontak intensif dan pengaruh budaya Melayu. Di beberapa komunitas seperti Orang Asli Kuala di Sungai Layau, adaptasi terhadap budaya Melayu terlihat jelas pada cara berpakaian (menggunakan baju kurung dan baju Melayu) dan perayaan hari besar keagamaan (merayakan Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha).

Ancaman yang lebih serius adalah krisis bahasa. Indonesia dan Malaysia berada di pusat keragaman linguistik global, tetapi banyak bahasa minoritas terancam punah. Bahasa-bahasa Aslian Orang Asli menghadapi ancaman serius karena kegagalan transmisi antargenerasi dan dominasi bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Hilangnya bahasa ini berarti hilangnya warisan budaya tak ternilai dan pengetahuan lokal yang terakumulasi selama ribuan tahun.

Advokasi Komunitas dan Inisiatif Berkelanjutan

Untuk mengatasi marginalisasi dan ancaman yang dihadapi, keterlibatan Orang Asli dalam sistem demokrasi Malaysia sangat penting. Mereka memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, namun tantangan logistik dan kesadaran politik di kawasan terpencil sering menjadi penghalang. Peningkatan akses ke tempat mengundi dan edukasi politik menjadi solusi untuk memastikan suara dan kepentingan mereka terwakili dalam pengambilan keputusan.

Di sisi komunitas, inisiatif pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh NGO dan sektor swasta mulai muncul sebagai model yang menjanjikan. Sebagai contoh, program mata pencaharian berkelanjutan yang melibatkan peternakan, yang berfokus pada nutrisi dan ketahanan pangan, telah diluncurkan di komunitas Orang Asli di Pahang. Program ini bertujuan memberdayakan keluarga lokal secara ekonomi sambil secara langsung berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, seperti Tanpa Kemiskinan (Tujuan 1) dan Tanpa Kelaparan (Tujuan 2). Model kolaboratif ini menunjukkan bahwa pembangunan yang menghormati budaya dan memberdayakan komunitas dari bawah dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada kebijakan asimilasi yang dipaksakan.

Kesimpulan

Masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia berada di persimpangan antara pelestarian budaya tradisional dan tekanan modernisasi yang cepat. Status hukum mereka sebagai pribumi yang hak istimewanya tidak setara dengan kelompok bumiputera lain dalam Konstitusi Federal telah menjadi akar dari marginalisasi struktural, terutama dalam isu kepemilikan tanah adat. Meskipun Akta Orang Asli 1954 menyediakan kerangka administratif, undang-undang tersebut tidak memberikan perlindungan hak milik yang memadai, menjadikan komunitas ini rentan terhadap pengambilan tanah untuk pembangunan ekstraktif. Pengakuan hak adat oleh Mahkamah Agung, seperti dalam kasus Kelantan, memberikan preseden yudisial yang krusial, tetapi tidak cukup untuk memicu reformasi legislatif sistemik.

Di bidang sosio-ekonomi, tingkat kemiskinan tegar yang tinggi () dan hambatan fisik dan budaya yang ekstrem terhadap akses pendidikan (seperti yang dialami di Pos Simpor) menunjukkan kegagalan pembangunan yang holistik. Sementara relokasi bertujuan untuk meningkatkan fasilitas, transisi gaya hidup yang cepat telah memicu beban gizi ganda, meningkatkan penyakit kronis seiring dengan masalah gizi buruk yang ada.