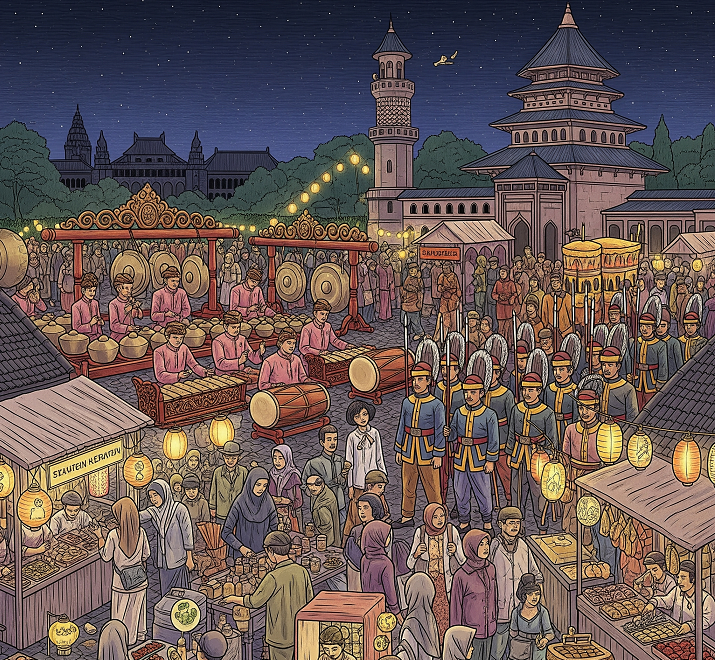

Perayaan Tahun Baru Islam di Berbagai Daerah di Indonesia

Fenomena perayaan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram di Indonesia, yang secara historis dan sosiologis merupakan manifestasi dari sinkretisme budaya-agama yang kaya. Perayaan ini bukanlah sekadar replikasi ritual keagamaan universal, melainkan sebuah sintesis unik antara kalender Hijriah dan tradisi lokal, khususnya kalender Jawa, yang melahirkan momen yang dikenal sebagai “Malam Satu Suro”. Analisis ini mengadopsi pendekatan holistik untuk mengurai bagaimana perayaan ini berinteraksi dengan kepercayaan pra-Islam dan nilai-nilai lokal, membentuk ritual-ritual yang sarat makna.

Fokus utama tulisan ini adalah pada tiga pilar analisis: makna filosofis yang terkandung di balik setiap perayaan, kompleksitas prosesi ritual yang dilakukan, serta peran dan dampaknya dalam ekosistem pariwisata budaya. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif dan interpretatif terhadap berbagai tradisi di beberapa wilayah kunci, yang bertujuan untuk mengungkap tidak hanya deskripsi ritual, tetapi juga dinamika sosial, kontradiksi, dan harmoni yang mendasarinya. Tulisan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang bernuansa dan berlapis, sesuai dengan standar kajian budaya dan pariwisata.

Konteks Historis dan Filosofis Tahun Baru Islam di Indonesia

Tinjauan Sinkretisme Islam dan Budaya Lokal

Perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia menunjukkan kemampuan luar biasa masyarakat Nusantara untuk menyerap dan mengadaptasi ajaran baru tanpa sepenuhnya melepaskan warisan leluhur. Fenomena ini paling kentara pada perpaduan kalender Hijriah dan kalender Jawa, yang menghasilkan penetapan “Malam Satu Suro” sebagai waktu perayaan 1 Muharram. Konsep 1 Muharram sebagai momen suci untuk introspeksi spiritual bertemu dengan konsep 1 Suro dalam kalender Jawa yang juga dianggap sakral dan kental dengan nuansa hening. Sintesis ini menciptakan sebuah fondasi yang unik, di mana perayaan tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan formal, tetapi juga pada dimensi spiritualisme lokal yang berakar pada laku prihatin, refleksi diri, dan permohonan keselamatan.

Berbagai tradisi yang muncul dari perpaduan ini, seperti Bubur Suro, Tapa Bisu, atau Sedekah Gunung Merapi, adalah bukti nyata dari proses adaptasi ini. Ritual-ritual ini sering kali mengintegrasikan ajaran Islam tentang rasa syukur, doa, dan keselamatan dengan nilai-nilai Jawa seperti gotong royong, silaturahmi, dan perenungan mendalam. Alih-alih terjadi konflik, perjumpaan dua sistem kepercayaan ini justru menciptakan sebuah harmoni budaya yang menjadi ciri khas perayaan 1 Muharram di Indonesia. Praktik ini menunjukkan bagaimana spiritualitas dapat berinteraksi secara dinamis dengan identitas lokal, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan keyakinan agama universal dengan kekhasan budaya Nusantara.

Makna Muharram dan Asyura dalam Perspektif Tradisi Nusantara

Bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, memegang makna penting dalam perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia, meskipun dengan interpretasi yang beragam. Dalam konteks Jawa, perayaan ini sering kali ditandai dengan pembuatan Bubur Suro. Bubur ini, yang kadang berwarna putih, melambangkan kesucian dan kemurnian, sementara bahan-bahan pelengkapnya melambangkan rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi ini tidak hanya bermakna sebagai ritual ucapan syukur, tetapi juga sebagai cara untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan di tahun mendatang.

Di sisi lain, perayaan Festival Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat, memiliki keterkaitan historis dan spiritual yang lebih spesifik dengan peristiwa Asyura. Tradisi ini merupakan peringatan wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, di Padang Karbala pada 10 Muharram.

Tabuik sendiri, yang berasal dari kata Arab tabut (peti kayu), menjadi simbol keranda jenazah Hussein. Perbedaan penafsiran ini menyoroti kompleksitas spiritualitas lokal; di mana satu tradisi berfokus pada permohonan umum dan syukur, tradisi lain secara spesifik mengenang tragedi historis yang mendalam. Ini menunjukkan betapa beragamnya cara masyarakat Indonesia menginternalisasi dan mengekspresikan makna dari satu momen keagamaan.

Fungsi Sosial dan Keagamaan Tradisi Lokal

Tradisi-tradisi yang muncul dalam perayaan Tahun Baru Islam seringkali berfungsi sebagai perekat sosial yang vital di tingkat komunitas. Praktik seperti Nganggung di Bangka Belitung dan pembuatan Bubur Suro di Jawa adalah contoh nyata dari hal ini. Nganggung adalah tradisi di mana masyarakat membawa dulang berisi makanan ke masjid untuk disantap bersama, yang secara filosofis merupakan ekspresi kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong. Ritual sederhana ini mempererat tali silaturahmi dan menjaga koneksi sosial di antara warga.

Demikian pula, tradisi Bubur Suro menanamkan nilai-nilai kebersamaan yang kuat. Prosesi pembuatannya yang melibatkan partisipasi kolektif, mulai dari pengumpulan bahan sarebu rupa (seribu rupa) hingga memasak dan membagikannya secara gotong royong, melambangkan persatuan seluruh warga tanpa memandang status sosial. Berbagai tradisi ini menunjukkan bahwa perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia tidak hanya merupakan urusan spiritual personal, tetapi juga sebuah ritual komunal yang esensial untuk menjaga kohesi sosial dan melestarikan nilai-nilai kolektif yang diwariskan oleh para leluhur.

Studi Kasus Tradisi Tahun Baru Islam Berdasarkan Regional

Tabel berikut menyajikan ikhtisar dari beberapa tradisi Tahun Baru Islam paling menonjol di Indonesia, sebagai panduan visual untuk memahami keragaman perayaan yang ada.

Tabel 1: Ikhtisar Tradisi Tahun Baru Islam di Indonesia

| Tradisi | Lokasi | Makna Kunci | Prosesi Utama |

| Kirab Pusaka & Kebo Bule | Surakarta (Solo) | Permohonan keselamatan & kesejahteraan, penghormatan leluhur, perenungan diri | Mengarak pusaka dan Kebo Kyai Slamet mengelilingi keraton dengan tapa bisu |

| Tapa Bisu Mubeng Beteng | Yogyakarta | Laku prihatin, refleksi diri, permohonan perlindungan | Berjalan kaki tanpa alas kaki & tanpa bersuara mengelilingi benteng keraton |

| Festival Tabuik | Pariaman, Sumatera Barat | Peringatan wafatnya Hussein bin Ali, simbol persatuan, pembersihan diri | Rangkaian ritual 10 hari (termasuk mambiak tanah, hoyak tabuik, & membuang tabuik ke laut) |

| Tradisi Nganggung | Bangka Belitung | Gotong royong, kebersamaan, silaturahmi, dan rasa syukur | Membawa dulang berisi makanan ke masjid & makan bersama setelah doa |

| Bubur Suro | Jawa Barat & Jawa Tengah | Rasa syukur & permohonan keselamatan, simbol kesucian & persatuan | Memasak bubur dari beragam bahan secara gotong royong & membagikannya |

| Sedekah Gunung Merapi | Jawa Tengah | Ritual persembahan & doa keselamatan kepada Tuhan | Memberikan sesaji ke puncak Gunung Merapi |

| Ngadulag | Sukabumi, Jawa Barat | Ungkapan doa & semangat spiritual | Lomba menabuh bedug |

Tradisi di Tanah Jawa: Malam Satu Suro

Kirab Pusaka dan Kebo Bule di Surakarta

Salah satu perayaan paling sakral dan ikonik di Jawa adalah Kirab Pusaka yang diadakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Prosesi ini merupakan ritual yang sangat khidmat, di mana benda-benda pusaka keraton seperti tombak dan keris diarak mengelilingi keraton. Yang paling menarik perhatian adalah kehadiran Kebo Kyai Slamet, sekelompok kerbau bule yang menjadi cucuk lampah atau pengawal di barisan terdepan prosesi.

Secara esensi, ritual ini bukanlah pameran benda kuno atau unjuk kebesaran, melainkan sebuah ritus suci untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan spiritual yang mendasarinya adalah bahwa pusaka-pusaka tersebut memancarkan daya magis atau prabawa yang dapat membawa keberkahan bagi keraton dan negara. Prosesi ini juga dianggap sebagai momen perenungan diri atas apa yang telah dilakukan selama setahun ke belakang, dilakukan dalam suasana hening dan tanpa banyak bicara. Namun, terdapat ketegangan yang muncul antara intensi spiritual keraton dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pihak keraton menekankan bahwa tujuan utama kirab adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan, bukan untuk mencari berkah (ngalap berkah) dari kebo bule. Meskipun demikian, beberapa masyarakat masih melakukan praktik ngalap berkah dengan mengambil kotoran kerbau yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Hal ini menciptakan paradoks di mana sebuah ritual yang sakral dan introspektif berubah menjadi sebuah tontonan publik yang sarat dengan berbagai interpretasi, yang dapat mengikis makna otentiknya.

2.1.2. Tapa Bisu Mubeng Beteng di Yogyakarta

Di Yogyakarta, perayaan 1 Suro memiliki ritual unik yang dikenal sebagai Tapa Bisu Mubeng Beteng. Ritual ini melibatkan ribuan orang, termasuk abdi dalem dan masyarakat umum, yang berjalan kaki tanpa alas kaki dan tanpa bersuara mengelilingi benteng keraton. Tapa bisu adalah bentuk laku prihatin atau refleksi diri, di mana peserta berintrospeksi sambil membacakan doa-doa dalam hati untuk menyambut tahun baru.

Secara historis, tradisi ini berawal pada tahun 1919 sebagai respons terhadap wabah influenza yang melanda Yogyakarta, di mana masyarakat dan keraton meyakini bahwa upacara ini dapat menjadi sarana untuk memohon perlindungan dan menghentikan penyakit. Sejak saat itu, tradisi ini telah berevolusi dari sebuah respons terhadap krisis menjadi sebuah ritual tahunan yang melambangkan jati diri dan spiritualitas masyarakat Yogyakarta. Peningkatan jumlah peserta setiap tahunnya menunjukkan betapa kuatnya tradisi ini dalam mempertahankan relevansinya di tengah masyarakat modern. Namun, popularitas ini juga menimbulkan tantangan, di mana sebuah ritual yang pada dasarnya bersifat personal dan hening kini menjadi sebuah acara publik yang ramai. Transformasi ini menggarisbawahi bagaimana sebuah tradisi dapat beradaptasi secara kontekstual, tetapi juga menghadapi risiko komodifikasi yang berpotensi mengubah esensi intinya.

Tradisi Terkait Lainnya

Selain kirab dan tapa bisu, tradisi Bubur Suro juga menjadi bagian penting dari perayaan di beberapa wilayah di Jawa. Bubur ini, yang sering dihiasi dengan berbagai topping, memiliki makna simbolis yang mendalam; warna putihnya melambangkan kesucian, sementara beragam bahan yang digunakan merepresentasikan rasa syukur atas rezeki yang melimpah. Prosesi pembuatannya melibatkan seluruh warga secara gotong royong, mulai dari pengumpulan bahan hingga memasak dalam sembilan wajan dan membagikannya, yang menjadikannya sebuah ritual komunal yang sarat nilai. Di Jawa Tengah, perayaan Tahun Baru Islam juga dapat bertepatan dengan tradisi Sedekah Gunung Merapi, sebuah ritual persembahan untuk memohon keselamatan. Di Tatar Sunda, perayaan ditandai dengan Ngadulag atau lomba menabuh bedug, yang menjadi bentuk doa dan semangat spiritual untuk menyambut tahun baru.

Festival Tabuik di Sumatera Barat (Pariaman)

Sejarah dan Kaitan dengan Peristiwa Karbala

Festival Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat, merupakan salah satu perayaan Tahun Baru Islam paling kolosal di Indonesia, yang berakar kuat pada sejarah keagamaan. Tradisi ini adalah peringatan wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, pada 10 Muharram di Padang Karbala. Kata Tabuik sendiri berasal dari bahasa Arab tabut, yang berarti peti kayu, merujuk pada legenda buraq yang menerbangkan peti berisi jenazah Hussein ke langit. Festival ini telah ada sejak abad ke-19 Masehi dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Pariaman, yang bahkan dijuluki sebagai “Kota Tabuik”.

Rangkaian Prosesi

Festival Tabuik terdiri dari serangkaian tujuh tahapan ritual yang kompleks dan berlangsung selama 10 hari, dari 1 hingga 10 Muharram.

Tabel 2: Rangkaian Prosesi Festival Tabuik

| Tahapan | Waktu Pelaksanaan | Deskripsi Ritual |

| Maambiak Tanah | 1 Muharram | Mengambil segumpal tanah dari tepi sungai sebagai simbol penciptaan manusia. |

| Manabang Batang Pisang | 5 Muharram | Menebang batang pisang sebagai simbol pertempuran Karbala. |

| Maatam | 7 Muharram | Upacara ratapan yang mengenang para syuhada Karbala. |

| Maarak Jari-Jari | Malam setelah Maatam | Mengarak replika jari-jari yang melambangkan tangan Hussein yang terpenggal. |

| Maarak Saroban | Keesokan harinya setelah Maarak Jari-Jari | Mengarak replika sorban, simbol kepemimpinan Hussein. |

| Tabuik Naik Pangkek | Puncak acara (10 Muharram) | Menggabungkan dua tabuik (dari daerah pasa dan subarang) menjadi satu. |

| Hoyak Tabuik & Dibuang ke Laut | Puncak acara | Mengarak tabuik menuju Pantai Gondoriah, kemudian dilarungkan ke laut sebagai simbol pemusnahan dan pengembalian ke alam. |

Simbolisme Unik dan Aspek Pariwisata

Di luar konteks religiusnya, Festival Tabuik mengandung simbolisme yang mendalam, terutama Menghayati Makna Persatuan. Prosesi puncak Tabuik Naik Pangkek, di mana dua tabuik dari wilayah berbeda digabungkan, melambangkan keselarasan di tengah keberagaman dan persatuan masyarakat Pariaman. Aspek pariwisata dari festival ini sangat menonjol. Sebagai salah satu Karisma Event Nusantara , festival ini menarik ribuan pengunjung domestik dan internasional, khususnya pada acara puncak Hoyak Tabuik di mana tabuik diguncang-guncang secara meriah. Selain prosesi utama, festival ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian lokal, seperti musik gamad, serta bazar UMKM yang mendukung perekonomian kreatif lokal. Dengan demikian, Festival Tabuik tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadi motor ekonomi dan daya tarik wisata unggulan di Sumatera Barat.

Tradisi Nganggung di Bangka Belitung

Filosofi Gotong Royong dan Silaturahmi

Tradisi Nganggung di Bangka Belitung adalah ritual komunal yang sangat penting, yang menyoroti nilai-nilai luhur masyarakat setempat. Secara filosofis, Nganggung merupakan ekspresi dari rasa kepedulian, kebersamaan, gotong royong, dan upaya untuk mempererat tali silaturahmi. Tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat Melayu Bangka yang menghargai persatuan dan harmoni sosial, baik di antara warga lokal maupun dengan pendatang.

Prosesi Khusus Menyongsong Tahun Baru Islam

Pada perayaan Tahun Baru Islam, tradisi Nganggung dilaksanakan sebagai ungkapan syukur menyambut 1 Muharram. Masyarakat berbondong-bondong menuju masjid, membawa dulang berisi makanan, dan berkumpul untuk makan bersama. Prosesi ini diawali dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebelum hidangan dinikmati secara kolektif. Meskipun perayaannya tidak semeriah hari raya lain karena hanya berfokus pada kegiatan di malam hari, esensi dari tradisi ini tetap kuat, yaitu sebagai wadah untuk menjaga kebersamaan dan merayakan kegembiraan spiritual secara kolektif.

Ringkasan Tradisi Lainnya di Berbagai Daerah

Beberapa tradisi lain juga diselenggarakan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Di beberapa wilayah, Pawai Obor menjadi ritual umum yang dilakukan pada malam hari. Pawai ini, selain berfungsi sebagai arak-arakan meriah, juga melambangkan semangat dan harapan untuk memasuki tahun baru dengan cahaya. Tradisi Mabit Masjid, di mana komunitas bermalam di masjid untuk memperdalam ibadah dan refleksi diri, juga dilakukan di beberapa daerah. Tradisi-tradisi ini menunjukkan bahwa perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia tidak hanya berpusat pada ritual budaya yang besar, tetapi juga pada praktik spiritual yang lebih personal dan komunal.

Analisis dan Interpretasi Mendalam

Makna Ganda: Agama, Budaya, dan Spiritualisme

Analisis terhadap tradisi-tradisi di atas menunjukkan adanya makna ganda yang sering kali beroperasi secara bersamaan dalam perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia. Makna ini mencakup dimensi keagamaan, budaya, dan spiritualisme lokal yang saling berinteraksi. Harmonisasi ini, meskipun pada dasarnya menciptakan identitas yang unik, juga dapat memicu ketegangan interpretatif. Sebagai contoh, Kirab Pusaka di Surakarta secara eksplisit bertujuan untuk permohonan dan rasa syukur kepada Tuhan , namun praktik di lapangan menunjukkan adanya motivasi lain dari peserta, yaitu mencari berkah fisik (ngalap berkah) dari kebo bule.

Perbedaan pemahaman ini mencerminkan dualisme peran tradisi: di satu sisi, ia adalah jembatan budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, dan di sisi lain, ia menjadi sumber ketegangan interpretatif ketika makna otentiknya disalahpahami oleh audiens yang lebih luas. Tanpa narasi yang jelas dan terkomunikasi dengan baik, sebuah ritual yang awalnya bersifat sacral dapat tergerus atau disimplifikasi maknanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa promosi dan popularitas yang meningkat, meskipun penting untuk kelestarian, juga membawa risiko mengikis esensi inti dari tradisi itu sendiri.

Dinamika Pariwisata Budaya

Perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia memiliki potensi besar sebagai daya tarik pariwisata budaya yang otentik, namun dinamika ini membawa implikasi yang kompleks. Perayaan seperti Festival Tabuik di Pariaman dan ritual di Solo dan Yogyakarta telah menjadi destinasi populer bagi wisatawan. Hal ini dapat mendorong potensi ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan, bazar ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, popularitas ini juga menciptakan paradoks pariwisata budaya. Ketika sebuah ritual internal yang sarat makna dan hening, seperti Tapa Bisu, menjadi tontonan publik yang diikuti ribuan orang, termasuk tokoh nasional, esensinya dapat berubah. Ritual yang awalnya berfokus pada

laku hening dan perenungan pribadi kini terkadang diselingi dengan momen udik-udik (membagikan uang koin) yang meriah. Ini menunjukkan bagaimana popularitas dan komersialisasi, meskipun membantu melestarikan eksistensi tradisi, dapat secara tidak sengaja mengikis kesakralan dan sifat introspektif dari ritual tersebut. Tantangan yang muncul adalah bagaimana mengelola pariwisata budaya secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara komodifikasi dan konservasi, memastikan bahwa integritas spiritual dari tradisi tetap terjaga di tengah sorotan publik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sintesis Temuan: Memahami Perayaan Tahun Baru Islam sebagai Jati Diri Bangsa

Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia adalah sebuah tapestry budaya yang sangat kompleks, merefleksikan identitas bangsa yang unik. Ia adalah sebuah manifestasi dari sinkretisme yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan kekayaan tradisi lokal, menciptakan ritual yang sarat makna spiritual, sosial, dan historis. Perayaan ini bukan hanya tentang pergantian tahun, tetapi juga tentang introspeksi, komunitas, dan pelestarian warisan leluhur. Dinamika pariwisata modern menghadirkan tantangan baru, di mana tradisi harus berhadapan dengan risiko komersialisasi dan misinterpretasi, namun juga menawarkan peluang untuk mendapatkan dukungan finansial dan pengakuan global.

Rekomendasi untuk Pelestarian dan Pengembangan Berbasis Komunitas

Untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini, diperlukan pendekatan yang seimbang dan strategis:

- Edukasi Publik: Komunitas adat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama untuk menyebarkan narasi yang jelas dan otentik mengenai makna di balik setiap ritual. Hal ini dapat dilakukan melalui media, platform digital, dan panduan wisata yang berfokus pada nilai-nilai filosofis, bukan hanya pada aspek visual atau seremonial.

- Strategi Pariwisata Bertanggung Jawab: Pengelola acara harus menerapkan kebijakan yang menjaga kesakralan ritual, misalnya dengan membatasi akses ke area-area paling sakral atau menetapkan aturan yang mendukung laku hening dan refleksi diri. Fokus pariwisata sebaiknya dialihkan dari sekadar tontonan menjadi pengalaman partisipatif yang mendidik.

- Pelestarian Berbasis Komunitas: Dukungan finansial dan logistik sebaiknya diarahkan pada komunitas adat yang secara langsung melestarikan tradisi, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata kembali ke akar budaya yang sesungguhnya.

Proyeksi Masa Depan Tradisi di Era Digital

Di era digital, tradisi-tradisi ini akan terus berevolusi. Media sosial dan platform video seperti YouTube dapat menjadi alat yang kuat untuk promosi dan edukasi, menjangkau audiens global. Namun, tantangannya adalah bagaimana menggunakan platform ini untuk menyajikan konten yang mendalam tanpa menyederhanakan makna ritual. Masa depan tradisi ini akan sangat bergantung pada kemampuan komunitas untuk berinovasi dalam pelestarian sambil tetap menjaga integritas spiritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.