Arsitektur Ikonik Indonesia: Refleksi Sejarah, Budaya, dan Inovasi

Pendahuluan

Arsitektur di Indonesia menawarkan sebuah narasi yang kaya dan dinamis, membentang dari mahakarya peradaban kuno hingga struktur pencakar langit kontemporer yang berani. Laporan ini bertujuan untuk mengupas dan mengulas bangunan-bangunan ikonik tersebut, yang dipilih bukan hanya karena keindahan visualnya, melainkan juga karena kedalaman filosofis, kecerdasan fungsional, dan perannya sebagai penanda evolusi identitas bangsa. Definisi “arsitektur ikonik” dalam laporan ini mencakup bangunan yang berhasil merefleksikan dan membentuk budaya serta sejarah masyarakatnya, beradaptasi dengan tantangan iklim, dan terus berinovasi dalam mengeksplorasi jati diri. Laporan ini akan menyajikan sebuah perjalanan melalui waktu, menelusuri bagaimana arsitektur menjadi cermin dari pergeseran spiritual, politik, dan sosial di Nusantara.

Pondasi Kultural dan Spiritual: Arsitektur Tradisional dan Warisan Kuno

Candi Borobudur: Mahakarya Kosmologis dan Teknik Klasik

Candi Borobudur, sebuah candi Buddha terbesar di dunia, berdiri sebagai bukti nyata kejayaan peradaban kuno Indonesia. Didirikan pada abad ke-9 oleh Dinasti Syailendra, struktur monumental ini memiliki sembilan tingkat yang terdiri dari enam platform persegi dan tiga platform melingkar, dengan total 2.672 panel relief yang detail dan 504 arca Buddha. Relief ini, jika dijajarkan, akan memiliki panjang enam kilometer.

Secara filosofis, desain candi ini merupakan representasi visual dari ajaran Buddha Mahayana yang dikenal sebagai “Dasabodhisatwabhumi”. Setiap tingkatan melambangkan tahapan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan: Kamadhatu (dunia nafsu), Rupadhatu (dunia bentuk), dan Arupadhatu (dunia tanpa bentuk). Para peziarah menempuh ritual pradaksima dengan berjalan mengelilingi candi searah jarum jam, melewati panel-panel relief yang menceritakan perjalanan spiritual dan kisah-kisah Buddha secara berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Borobudur tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai sebuah “kitab suci” raksasa yang membimbing peziarah secara fisik dan spiritual melalui narasi visual yang monumental. Desain ini adalah sebuah media pendidikan dan transmisi pengetahuan budaya dan spiritual secara non-verbal.

Keajaiban Candi Borobudur juga terletak pada teknik konstruksinya yang luar biasa. Candi ini dibangun menggunakan sistem interlock (saling mengunci) dari batu kali yang tersusun rapi tanpa menggunakan semen. Metode ini tidak hanya memastikan kekokohan struktur tetapi juga membuatnya tahan gempa. Selain itu, sistem drainase yang inovatif juga diterapkan untuk mencegah kerusakan akibat air hujan, menunjukkan pemahaman mendalam arsitek kuno terhadap rekayasa dan lingkungan tropis.

Candi Prambanan: Manifestasi Hindu dan Replika Kosmos

Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi dan dipersembahkan untuk Trimurti—Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi ini, yang lekat dengan legenda Roro Jonggrang, sering dianggap sebagai “tandingan” Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha. Fungsinya sebagai lambang kejayaan Hindu dan meredupnya masa kerajaan Buddha di Indonesia menunjukkan bagaimana arsitektur monumen kuno juga memiliki peran politik yang signifikan. Pembangunan Candi Prambanan oleh Wangsa Sanjaya dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk menegaskan dominasi Hindu di Jawa Tengah, menciptakan sebuah penanda visual yang membuktikan superioritas suatu dinasti dan kepercayaan.

Secara filosofis, kompleks candi ini memiliki konsep sebagai Devaloka, atau istana para dewa, dan mereplikasi bentuk Gunung Mahameru, gunung suci dalam kosmologi Hindu. Setiap relief dan arca di dalamnya bukanlah sekadar hiasan, melainkan “buku pelajaran abadi” yang merangkum berbagai ajaran Hindu, seperti kisah epik Ramayana yang terukir pada dindingnya.

Rumah Tongkonan: Kosmogoni dalam Konstruksi Vernakular

Rumah Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja yang sarat dengan makna budaya dan spiritual. Bentuk atapnya yang melengkung menyerupai perahu atau tanduk kerbau, melambangkan kapal yang membawa nenek moyang mereka. Tiga struktur utama bangunan—bagian kaki, badan, dan atap—mencerminkan kosmologi kepercayaan Aluk Todolo. Tanduk kerbau yang dipajang pada tiang utama menunjukkan status sosial dan kemampuan ekonomi pemiliknya, semakin banyak tanduk, semakin tinggi status sosialnya. Bangunan ini selalu dibangun menghadap ke Utara, yang melambangkan arah Puang Matua, sang pencipta.

Berbeda dengan bangunan modern yang cenderung fungsional, arsitektur Tongkonan adalah perwujudan holistik dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setiap elemen, mulai dari material (kayu uru lokal) hingga orientasi bangunan, terikat pada kepercayaan, struktur sosial, dan siklus kehidupan. Bangunan ini juga dirancang berpasangan dengan lumbung padi (alang sura’) yang disimbolkan sebagai pasangan suami istri, memperlihatkan betapa arsitektur di sini adalah mikrokosmos dari alam semesta dan masyarakatnya.

Tabel berikut merangkum perbandingan arsitektur kuno yang telah dianalisis:

| Ciri Pembeda | Candi Borobudur | Candi Prambanan | Rumah Tongkonan |

| Era / Dinasti | Abad ke-9 / Dinasti Syailendra | Abad ke-9 / Dinasti Sanjaya | Tradisional Toraja |

| Lokasi | Magelang, Jawa Tengah | Prambanan, Jawa Tengah | Tana Toraja, Sulawesi Selatan |

| Filosofi Utama | Ajaran Buddha Mahayana; Perjalanan spiritual | Kosmologi Hindu; Replika Gunung Mahameru | Kosmogoni Aluk Todolo |

| Material dan Teknik | Batu kali; Sistem interlock | Batu andesit; Sistem tumpuk | Kayu lokal uru; Konstruksi tanpa paku |

| Simbolisme Kunci | Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu; Pradaksima | Devaloka; Relief Ramayana; Trimurti | Bentuk perahu/tanduk kerbau; Orientasi utara |

| Fungsi Sosial-Religius | Tempat ziarah, pendidikan agama, dan ibadah | Tempat ibadah dan pemujaan Dewa Siwa | Hunian, tempat upacara, lumbung padi, penanda status |

Fusi Gaya dan Identitas Baru: Arsitektur Kolonial Hindia Belanda

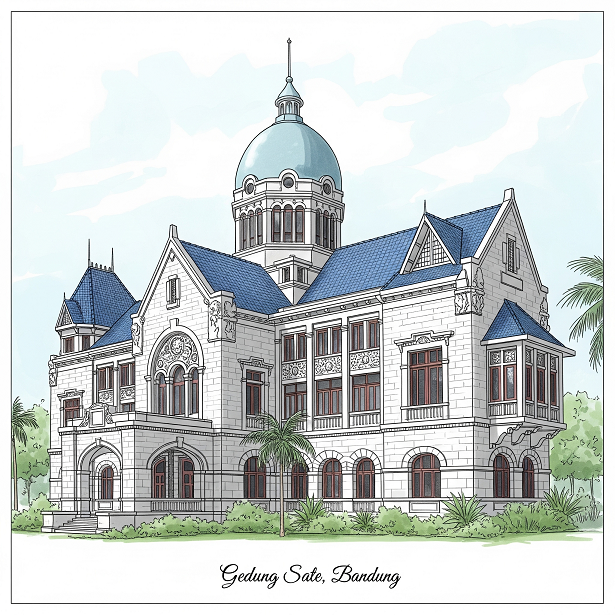

Gedung Sate: Akulturasi Estetika dalam Nieuwe Indische Bouwstijl

Gedung Sate di Bandung, yang selesai dibangun pada tahun 1924, merupakan salah satu contoh arsitektur kolonial yang paling ikonik di Indonesia. Dirancang oleh arsitek Belanda Ir. J. Gerber, bangunan ini awalnya berfungsi sebagai kantor pemerintahan kolonial. Nama populernya, “Gedung Sate,” berasal dari ornamen 6 tusuk sate di menara sentralnya, yang melambangkan 6 juta Gulden biaya pembangunannya.

Secara arsitektur, Gedung Sate adalah perpaduan unik dari gaya Barat dan Timur, yang dikenal sebagai Nieuwe Indische Bouwstijl (Gaya Hindia Baru). Gaya ini menggabungkan elemen-elemen dari arsitektur Renaissance Italia dan Rasionalisme Belanda dengan unsur-unsur lokal, seperti ornamen kuil Bali dan atap bertingkat yang menyerupai menara Meru atau pagoda. Perpaduan ini menjadikan Gedung Sate sebagai “eksperimen dalam mencari bentuk identitas Indonesia”. Gedung Sate bukan hanya representasi gaya kolonial, tetapi juga cerminan dari ambisi Belanda untuk menciptakan identitas arsitektur yang unik bagi wilayah koloninya. Dengan mengintegrasikan motif lokal, mereka tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan tropis tetapi juga secara halus berupaya mengklaim dan mengasimilasi budaya lokal ke dalam narasi kekuasaan mereka.

Lawang Sewu: Adaptasi Iklim Tropis dalam Romanesque Revival

Lawang Sewu di Semarang, dibangun pada tahun 1907 sebagai kantor administrasi kereta api Belanda, dikenal dengan nama yang secara harfiah berarti “Seribu Pintu” dalam bahasa Jawa. Meskipun jumlah pintu aslinya 928, nama ini adalah metafora yang mengacu pada banyaknya pintu dan jendela lebar yang menjadi ciri khasnya. Bangunan ini mengadopsi gaya arsitektur Romanesque Revival, dengan ciri khas berupa sisi-sisi melengkung dan menara kembar.

Lawang Sewu adalah contoh luar biasa dari desain fungsional yang beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia yang cenderung lembap. Jendela dan pintu yang sangat banyak dan lebar dirancang untuk memastikan sirkulasi udara yang optimal, sementara denah ruangannya dibuat saling terhubung seperti “gerbong kereta” untuk mempermudah mobilitas pekerja. Pendekatan ini menunjukkan adanya benang merah dalam sejarah arsitektur Indonesia: tantangan iklim tropis adalah konstan. Baik arsitek kolonial maupun kontemporer sama-sama berupaya menyelesaikannya. Namun, solusinya berevolusi dari metode pasif (ventilasi alami) menjadi metode aktif dan berbasis teknologi, seperti yang akan dibahas nanti.

Pencarian Jati Diri Bangsa: Arsitek Visioner Pasca-Kemerdekaan

Frederich Silaban: Simbolisme Nasional dan Fungsionalisme Pragmatis

Frederich Silaban adalah arsitek visioner yang merancang bangunan-bangunan monumental pada era pasca-kemerdekaan. Karyanya yang paling terkenal, seperti Monumen Nasional (Monas) dan Masjid Istiqlal, adalah hasil dari kompetisi nasional yang mencerminkan ambisi Soekarno untuk membangun identitas bangsa yang baru dan kuat. Awalnya, Silaban dikenal sebagai “arsitek teknis” yang tidak terlalu mementingkan makna simbolik dalam desain. Namun, untuk Masjid Istiqlal, ia secara khusus menyematkan makna yang mendalam, seperti penggunaan marmer yang kemudian memicu pendirian pabrik marmer di Indonesia.

Karya Silaban mencerminkan ketegangan antara visi politik yang monumental dan filosofi arsitek yang pragmatis. Era Soekarno menggunakan arsitektur sebagai sebuah “tanda kekuatan politik tertentu”. Silaban, meskipun awalnya pragmatis, pada akhirnya tunduk pada tuntutan simbolisme nasional, menciptakan karya yang menjadi ikon kekuatan dan identitas bangsa. Hal ini menggambarkan bagaimana visi politik seorang pemimpin dapat membentuk dan bahkan mengubah filosofi seorang seniman, mengubah orientasi dari pragmatisme menjadi simbolisme yang disengaja.

Y.B. Mangunwijaya: Humanisme, Lokalitas, dan Tektonika

Y.B. Mangunwijaya, seorang tokoh arsitektur yang dikenal dengan filosofi Wastuwidya, mengusung pendekatan yang menempatkan manusia dan lingkungan di pusat desain. Penekanannya pada tektonika—kejujuran struktur dan material—menunjukkan sikapnya yang menghormati bahan alam dan proses membangun itu sendiri. Romo Mangun memandang arsitektur sebagai sebuah proses, bukan produk, dan berperan sebagai “tukang” (craftsman) yang terlibat langsung dalam detail konstruksi. Pendekatan ini adalah kritik terselubung terhadap arsitektur “megah” dan impersonal yang populer di zamannya.

Berbeda dengan Silaban yang membangun untuk negara, Mangunwijaya menggunakan arsitektur sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisasi yang tidak peka terhadap konteks lokal dan kemanusiaan. Filosofinya, yang memilih “memihak yang lemah” dengan membangun “serendah-rendahnya dengan bahan bangunan seringan-ringannya,” menyatakan bahwa keagungan arsitektur tidak terletak pada skala monumental, melainkan pada kejujuran, keharmonisan dengan alam, dan kemampuannya untuk mencerminkan jati diri penggunanya. Karyanya adalah narasi tandingan yang mendefinisikan arsitektur sebagai alat emansipasi sosial dan budaya.

Ridwan Kamil: Green Design dan Filosofi Puitis

Ridwan Kamil, seorang arsitek kontemporer, dikenal dengan karya-karyanya yang inovatif dan sarat filosofi, seperti Rumah Botol dan Masjid Al-Irsyad. Ia mahir dalam “memainkan cahaya dan bentukan arsitektural” untuk menciptakan ilusi estetis dan suasana yang menenangkan. Ia mengintegrasikan ruang terbuka, tanaman hijau, dan kolam untuk menciptakan “keharmonisan” dan “ketenangan,” yang sangat sesuai dengan iklim tropis dan kebutuhan manusia modern.

Pendekatan Ridwan Kamil merepresentasikan evolusi dari filosofi Mangunwijaya ke era kontemporer. Ia mengambil prinsip-prinsip humanis dan ekologis—seperti membangun untuk kenyamanan manusia dan berharmoni dengan alam—dan menerjemahkannya ke dalam bahasa arsitektur modern yang inovatif, sering kali menggunakan material non-konvensional seperti botol plastik daur ulang. Ridwan Kamil menjembatani kesenjangan antara kearifan lokal masa lalu dan solusi teknologi masa kini.

Tabel berikut merangkum filosofi desain tiga arsitek kunci pasca-kemerdekaan:

| Ciri Pembeda | Frederich Silaban | Y.B. Mangunwijaya | Ridwan Kamil |

| Filosofi Utama | Fungsionalisme dan Simbolisme Nasional | Humanisme, Lokalitas (Wastuwidya) | Green Design, Filosofi Puitis |

| Prinsip Desain Kunci | Pragmatis, Teknis, Monumental | Tektonika, Kejujuran Struktur, Memihak yang lemah | Inovatif, Ekologis, Open Space |

| Pendekatan terhadap Lokalitas | Mengakomodasi visi politik dengan simbolisme | Menolak Grand Architecture, mengacu pada Nusantara | Menggunakan material non-konvensional; Adaptasi iklim |

| Karya Ikonik | Monumen Nasional, Masjid Istiqlal | Gereja Katolik Ganjuran, Kampung Code | Rumah Botol, Masjid Al-Irsyad |

Arsitektur Kontemporer: Kebebasan Ekspresi dan Tantangan Global

Menara Pinisi UNM: Metafora Kultural dan Teknologi Futuristik

Menara Pinisi di Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah contoh utama arsitektur kontemporer yang sukses memadukan tradisi lokal dengan teknologi canggih. Dirancang oleh arsitek Yu Sing, bangunan ini mengambil inspirasi dari perahu Pinisi khas Bugis-Makassar dan filosofi lokal Sulapa Appa (empat elemen).

Secara teknis, Menara Pinisi adalah gedung tinggi pertama di Indonesia yang menggunakan sistem fasad Hiperbolic Paraboloid, sebuah ekspresi futuristik dari aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasad ini tidak hanya berfungsi sebagai sunshading (peneduh matahari) yang dinamis tetapi juga dilengkapi dengan panel photovoltaic yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Bangunan ini menunjukkan bahwa tradisi tidak harus direplikasi secara harfiah, melainkan dapat diinterpretasikan ulang sebagai sebuah metafora konseptual. Ini adalah pergeseran dari arsitektur kolonial yang mengintegrasikan tradisi sebagai ornamen, ke arsitektur kontemporer yang menggunakannya sebagai fondasi filosofis untuk menciptakan bentuk-bentuk yang sepenuhnya baru.

Dinamika Lanskap Kota: Gedung Pencakar Langit Lainnya

Lanskap arsitektur kontemporer Indonesia ditandai oleh dinamika yang luar biasa dan berbagai gaya yang menunjukkan kebebasan berekspresi. Beberapa gedung pencakar langit lainnya yang ikonik termasuk Gama Tower, yang menempati peringkat ke-64 gedung tertinggi di Asia , dan Regatta Towers, yang setiap menaranya dinamai sesuai kota-kota internasional seperti Dubai dan Miami.

Tren arsitektur kontemporer, yang sering disebut sebagai Hybrid Expression, menekankan kemajuan teknologi, material terbarukan, dan kebebasan dalam mendesain bentuk yang terkadang kontras dengan lingkungannya. Fenomena ini menunjukkan medan pertarungan antara keinginan untuk terhubung dengan tren global (misalnya, penamaan menara dengan nama kota global) dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas lokal (misalnya, Menara Pinisi). Ini adalah cerminan dari ambivalensi budaya Indonesia—berada di antara keinginan untuk menjadi bagian dari dunia modern global sambil tetap menghargai warisan dan kearifan lokal.

Tabel berikut merangkum bangunan kontemporer ikonik lainnya:

| Nama Bangunan | Arsitek | Lokasi | Fitur Unik / Konsep |

| Menara Pinisi | Yu Sing | Makassar, Sulawesi Selatan | Fasad Hiperbolic Paraboloid, terinspirasi perahu Pinisi |

| Gama Tower | N/A | Jakarta, DKI Jakarta | Salah satu gedung tertinggi di Asia, multifungsi (hotel, kantor, restoran) |

| Regatta Towers | N/A | Jakarta, DKI Jakarta | Kompleks apartemen yang menaranya dinamai kota-kota internasional |

| Bakrie Tower | N/A | Jakarta, DKI Jakarta | Terinspirasi susunan Lego dengan gabungan balok dan penonjolan bentuk |

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam, beberapa benang merah yang menghubungkan arsitektur kuno, kolonial, dan modern di Indonesia dapat dirangkum. Pertama, arsitektur secara konsisten berfungsi sebagai cermin kultural dan spiritual, di mana bangunan menjadi representasi fisik dari kepercayaan dan struktur sosial masyarakat. Kedua, adaptasi fungsional terhadap iklim tropis adalah tantangan konstan yang memicu evolusi solusi, dari ventilasi pasif di Lawang Sewu hingga teknologi aktif di Menara Pinisi. Ketiga, arsitektur adalah media utama untuk eksplorasi identitas, baik sebagai alat legitimasi kekuasaan (Candi Prambanan, Gedung Sate), sebagai bentuk perlawanan humanis (Y.B. Mangunwijaya), maupun sebagai sintesis antara kearifan lokal dan inovasi global (Ridwan Kamil, Menara Pinisi).

Narasi Eklektik dan Tantangan Masa Depan

Arsitektur Indonesia adalah sebuah narasi yang eklektik, dibentuk oleh sintesis yang terus-menerus antara tradisi, pengaruh asing, dan inovasi. Dari struktur kosmologis Candi Borobudur hingga fasad futuristik Menara Pinisi, setiap bangunan adalah bab dari sebuah cerita panjang tentang bagaimana bangsa Indonesia berinteraksi dengan sejarahnya, bernegosiasi dengan pengaruh luar, dan mendefinisikan jati dirinya. Tantangan terbesar di masa depan adalah bagaimana arsitektur dapat terus menggabungkan teknologi berkelanjutan dengan kearifan lokal tanpa kehilangan esensinya. Di tengah arus globalisasi, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan ikonik Indonesia tidak hanya memukau secara estetika, tetapi juga terus bercerita tentang identitas unik bangsa.

Rekomendasi

Untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan identitas arsitektur Indonesia, diperlukan upaya yang terintegrasi. Penting untuk mendorong konservasi bangunan-bangunan bersejarah, termasuk dokumentasi yang komprehensif dari proses desain dan filosofi di baliknya. Selain itu, pendidikan publik tentang warisan arsitektur perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan apresiasi masyarakat. Akhirnya, para arsitek di masa depan harus didorong untuk melanjutkan tradisi eksplorasi identitas dengan berani, mengambil inspirasi dari masa lalu untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi tantangan masa kini dan mendatang.

Post Comment