Pernikahan Lintas Budaya Di Era Digital: Menggali Tantangan, Negosiasi Identitas, Dan Strategi Adaptasi Di Abad Ke-21

Pernikahan Lintas Budaya (CLM) didefinisikan sebagai penyatuan individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda secara signifikan, sebuah fenomena yang telah terjadi sejak lama. Namun, di era digital, CLM telah mengalami akselerasi dan transformasi dalam pola pembentukannya. Secara substantif, CLM melibatkan lebih dari sekadar pertemuan dua individu; ia adalah sebuah perjumpaan budaya yang menuntut adanya proses penyesuaian yang mendalam, mencakup dimensi pikiran (thoughts), perasaan (feelings), dan tindakan (actions) dari pasangan terhadap budaya pasangannya.

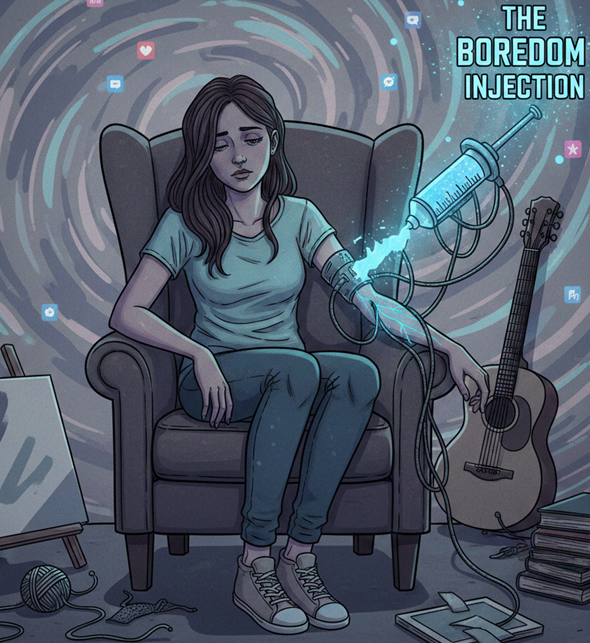

Arus informasi dan komunikasi yang bebas, yang merupakan ciri khas globalisasi dan modernisasi, telah menjadi katalisator utama yang mempercepat interaksi antarbudaya di seluruh dunia. Teknologi informasi tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga membawa isu-isu kontemporer baru yang memengaruhi tatanan keluarga tradisional, menjadikannya rentan terhadap tantangan globalisasi dan teknologi.

Secara sosiologis, digitalisasi berperan sebagai akselerator disintermediasi tradisional dalam proses perjodohan. Secara historis, institusi keluarga besar atau komunitas bertindak sebagai filter atau mediator yang memastikan kompatibilitas budaya, latar belakang sosial, dan verifikasi status pasangan sebelum pernikahan terjadi. Pertemuan yang difasilitasi oleh platform daring (online) atau melalui jalur profesional internasional memungkinkan hubungan terjalin dengan kecepatan tinggi, sering kali tanpa melalui proses penyaringan sosial awal yang ketat dari institusi keluarga tradisional. Meskipun ini menciptakan kedekatan emosional (proximity) yang cepat, hal itu secara bersamaan menempatkan beban negosiasi budaya, pemeriksaan latar belakang, dan verifikasi identitas yang jauh lebih besar (distance) langsung di pundak pasangan itu sendiri. Ini merupakan perubahan mendasar dalam dinamika pembentukan keluarga di era modern.

Meskipun digitalisasi memfasilitasi CLM, tantangan untuk menjaga kelestarian budaya lokal tetap menjadi dinamika yang kuat. Fenomena ini termanifestasi dalam rumah tangga CLM melalui manifestasi sikap etnosentrisme , yaitu kecenderungan untuk memandang dan mempertahankan kebudayaan sendiri sebagai pusat, didorong oleh keinginan untuk tidak kehilangan jati diri budaya. Pasangan CLM, oleh karena itu, harus secara aktif menyeimbangkan antara pembentukan identitas kolektif keluarga baru mereka dengan tekanan untuk mempertahankan atau mengadopsi tradisi budaya asli.

Tantangan Unik di Fase Awal Hubungan Digital dan LDR

Krisis Kepercayaan dan Ancaman Catfishing Lintas Batas

Jalur pertemuan daring yang umum bagi CLM digital menimbulkan risiko signifikan terkait keaslian dan kepercayaan, yang dapat memiliki konsekuensi serius di kemudian hari. Tingkat kepercayaan di platform daring diakui lebih rendah dibandingkan dengan biro jodoh konvensional. Data menunjukkan bahwa 65% pengguna aplikasi kencan pernah mengalami catfishing (interaksi dengan profil palsu), dan sebanyak 73% pernah dihubungi oleh penipu.

Dalam konteks CLM, ancaman penipuan ini meluas dari sekadar kekecewaan emosional menjadi bencana hukum. Layanan biro jodoh tradisional menawarkan proses verifikasi identitas, latar belakang, pendapatan, pendidikan, bahkan pemeriksaan status perkawinan untuk memastikan bahwa anggota memang lajang. Ketiadaan filter verifikasi yang ketat pada platform global memperbesar peluang penipuan identitas atau status perkawinan.

Risiko penipuan identitas atau status, seperti mengklaim status lajang padahal memiliki pasangan sah di negara asal, memiliki implikasi hukum perdata internasional yang sangat parah. Jika terjadi penipuan status perkawinan, pasangan yang sah di negara lain dapat menghadapi ketidakpastian hukum di yurisdiksi lain, hilangnya hak warisan, atau kesulitan dalam mengurus dokumen esensial seperti akta kelahiran anak. Karena pasangan CLM seringkali belum pernah bertemu tatap muka sebelum hubungan berkembang serius, investasi waktu, emosi, dan finansial (termasuk biaya imigrasi) seringkali tinggi. Kegagalan kepercayaan di fase awal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan konsekuensi legal yang tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, deception atau penipuan di tahap pre-marital dalam CLM memiliki potensi untuk menjadi bencana legal yang jauh lebih luas daripada dalam pernikahan sebangsa.

Dinamika Hubungan Jarak Jauh (LDR) Antarnegara

Sebagian besar CLM yang bertemu secara digital atau melalui jalur profesional internasional harus melalui fase Hubungan Jarak Jauh (LDR), di mana teknologi komunikasi menjadi sarana utama untuk mempertahankan hubungan. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan pasangan LDR untuk tetap menjaga hubungan dan keharmonisan. Media sosial, seperti WhatsApp, Line, atau Instagram, digunakan secara luas karena kecepatan penyampaian pesannya, memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi dengan baik dan cepat.

Meskipun media sosial mempermudah komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan jarak jauh melalui media digital tidak dapat dimaksimalkan dibandingkan dengan interaksi langsung. Selain keterbatasan dalam pemenuhan keintiman fisik dan emosional secara langsung, hubungan LDR juga sering dibebani oleh kendala ekonomi yang signifikan, yang menambah tingkat kesulitan.

Fenomena yang terjadi adalah paradoks kedekatan digital. Teknologi komunikasi menciptakan ilusi kedekatan emosional (proximity) melalui interaksi pesan yang cepat dan sering. Namun, teknologi tidak mampu menghilangkan jarak fisik (distance). Keterbatasan ini menghambat keintiman yang maksimal. Ketidakmampuan untuk merasakan realitas budaya, kebiasaan sehari-hari, dan nilai-nilai yang lebih dalam dalam konteks hidup bersama (ko-habitasi) selama LDR, dikombinasikan dengan tekanan ekonomi dan emosional, dapat menyebabkan burnout dalam LDR. Lebih lanjut, keterbatasan interaksi tatap muka yang mendalam ini menunda paparan terhadap perbedaan budaya sehari-hari, yang pada akhirnya berkontribusi pada fenomena delayed culture shock setelah pasangan akhirnya hidup bersama.

Resolusi Konflik dan Jurang Komunikasi Antarbudaya

Model Komunikasi Konteks Tinggi vs. Konteks Rendah

Perbedaan mendasar dalam gaya komunikasi antarbudaya adalah sumber kesalahpahaman utama dalam CLM. Antropolog Edward T. Hall mengembangkan kategori budaya konteks tinggi (High-Context/HC) dan konteks rendah (Low-Context/LC). Budaya HC, seperti banyak negara Asia dan Afrika, cenderung lebih tidak langsung, mengandalkan isyarat nonverbal, dan membutuhkan pemahaman latar belakang bersama untuk memahami pesan. Sebaliknya, budaya LC, seperti Amerika Serikat dan banyak negara Eropa, berfokus pada komunikasi eksplisit, verbal, dan langsung.

Di era digital, media komunikasi seringkali didominasi oleh gaya LC, yang cepat, sering, dan berfokus pada pertanyaan dasar yang eksplisit (Apa, Di mana, Kapan, Bagaimana). Bagi pasangan CLM yang melibatkan pasangan HC, komunikasi digital berbasis teks sangat rentan terhadap misinterpretasi, karena pesan yang disampaikan kehilangan elemen krusial seperti paralinguistik (nada suara, infleksi) yang sangat penting dalam menyampaikan makna dan emosi dalam komunikasi.

Ketika konflik muncul, resolusi yang efektif, seperti gaya kolaboratif, memerlukan komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan komitmen untuk memahami perspektif masing-masing. Namun, perbedaan gaya komunikasi sering menggagalkan upaya ini. Pasangan dari budaya HC seringkali cenderung menghindari konfrontasi langsung demi menjaga harmoni. Ketika dipasangkan dengan pasangan LC yang menuntut kejelasan verbal dan resolusi logis yang cepat , upaya kolaborasi dapat gagal karena pasangan LC mungkin menginterpretasikan keheningan pasangan HC sebagai persetujuan atau kurangnya komitmen, sementara pasangan HC merasa pasangan LC terlalu agresif atau tidak sensitif terhadap konteks yang lebih luas.

Tabel III.1: Perbedaan Gaya Komunikasi Lintas Budaya dan Implikasinya dalam CLM

| Dimensi | Budaya Konteks Tinggi (HC) | Budaya Konteks Rendah (LC) | Implikasi Konflik dalam CLM |

| Pesan | Tidak langsung, mengandalkan isyarat non-verbal, konteks, dan sejarah hubungan. | Langsung, eksplisit, berfokus pada kata-kata lisan/tertulis. | Pasangan LC mungkin salah menginterpretasikan keheningan sebagai persetujuan. Pasangan HC mungkin merasa pasangan LC tidak sensitif atau terlalu agresif, menghambat resolusi konflik kolaboratif. |

| Gaya Konflik | Menghindari konfrontasi langsung, menjaga harmoni, menggunakan pihak ketiga. | Konfrontatif, verbal, mencari solusi logis yang cepat. | Gagal mencapai solusi yang memuaskan semua pihak karena perbedaan dalam pendekatan terhadap dialog terbuka. |

| Media Digital | Rentan terhadap misinterpretasi emosi/nuansa karena hilangnya paralinguistik dan body language. | Menyukai komunikasi tertulis yang cepat dan terfokus pada data (What, Where, When). | Peningkatan risiko konflik yang tidak disengaja melalui teks karena asumsi konteks yang berbeda. |

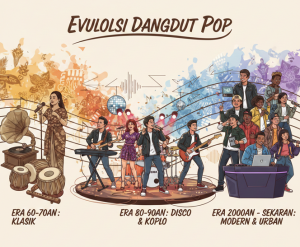

Negosiasi Bahasa, Etnosentrisme, dan Identitas Budaya

Bahasa adalah salah satu medan konflik dan negosiasi paling awal dalam CLM. Dalam proses adaptasi budaya, sikap etnosentrisme dapat muncul, di mana salah satu pasangan mungkin ingin mempertahankan budayanya agar tidak kehilangan jati diri. Sikap ini dapat menghasilkan dominasi praktik budaya tertentu dalam pernikahan, misalnya, penggunaan tradisi etnik tertentu yang lebih dominan.

Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa banyak pasangan CLM yang sukses mampu menggunakan strategi adaptif. Sebagai contoh, pasangan yang berbeda budaya dan etnis mampu mengatasi hambatan komunikasi dengan memilih bahasa netral, seperti Bahasa Indonesia, sebagai media komunikasi utama sehari-hari.

Penggunaan bahasa netral berfungsi sebagai strategi manajemen identitas kolektif. Dengan memilih bahasa yang tidak terikat secara historis atau konotatif pada budaya ibu salah satu pasangan, pasangan dapat melewati beban dominasi budaya yang dipicu oleh etnosentrisme. Bahasa netral ini memungkinkan mereka untuk secara bersama-sama menciptakan “makna bersama” (shared meaning) yang inklusif dan non-hegemonik, yang dianggap sebagai kunci keberhasilan adaptasi budaya dan komunikasi dalam CLM, khususnya pada pasangan Generasi Z. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian nilai dan kontinuitas komunikasi emosional, didukung oleh fleksibilitas linguistik, adalah mekanisme utama untuk menjembatani perbedaan budaya menuju keharmonisan relasi.

Menegosiaskan Tradisi: Peran Gender, Kekuasaan Keluarga, dan Ritual

Negosiasi Peran Gender: Egalitarianisme vs. Hierarki

Pernikahan lintas budaya memaksa pasangan untuk melakukan negosiasi ulang secara eksplisit mengenai ekspektasi peran gender, yang seringkali merupakan benturan antara pandangan egaliter dan hierarki tradisional. Representasi gender dalam karya seni dan media populer memiliki peran penting dalam membentuk dan mereproduksi norma sosial, termasuk stereotip yang berkaitan dengan karakteristik fisik, perilaku, dan peran laki-laki dan perempuan. Ketika pasangan berasal dari latar belakang budaya dengan norma gender yang sangat berbeda—misalnya, satu pihak menghargai peran egaliter dan pihak lain menganut sistem patriarki yang kuat—negosiasi menjadi dinamika yang esensial.

Keluarga modern dituntut untuk terbuka dalam melakukan negosiasi ulang terkait ekspektasi peran gender, bergerak menuju orientasi peran yang lebih egaliter. Perbedaan budaya juga dapat memengaruhi ekspektasi terhadap peran ganda perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan profesional dan domestik. Dalam CLM, pasangan harus secara sadar menghindari asumsi bahwa norma gender di negara asal salah satu pihak akan secara otomatis diadopsi. Kegagalan dalam melakukan dialog terbuka mengenai pembagian kerja rumah tangga, keuangan, dan otoritas pengambilan keputusan dapat menyebabkan konflik hierarki yang signifikan dalam institusi keluarga.

Dinamika Kekuasaan Keluarga Besar dan Pengawasan Digital

Keterlibatan keluarga besar, terutama mertua, selalu menjadi bagian dari dinamika perkawinan. Namun, di era digital, dinamika kekuasaan keluarga besar dalam CLM menjadi lebih kompleks karena teknologi memungkinkan intervensi lintas batas geografis. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga.

Terdapat bukti anekdotal mengenai tekanan dan ekspektasi mertua yang menuntut pemenuhan norma tertentu (misalnya, terkait pekerjaan domestik seperti memasak) yang dirasakan menantu sebagai pengawasan invasif, diibaratkan seperti “diawasi CCTV emak mertua”. Hal ini menggarisbawahi bagaimana teknologi memungkinkan keluarga besar melintasi batasan fisik dan mengintervensi ruang privat pasangan melalui pengawasan digital atau komunikasi yang intensif.

Pasangan CLM sering berjuang keras untuk menciptakan ruang privat mereka sendiri (back stage) di mana mereka dapat melakukan komunikasi emosional, negosiasi nilai, dan penciptaan makna bersama tanpa tekanan eksternal. Namun, intervensi digital dari mertua atau keluarga besar secara efektif melintasi batas geografis dan mengganggu ruang privat ini. Akibatnya, pasangan harus mempertahankan norma-norma budaya tertentu di ruang publik (front stage) sebagai bagian dari performativitas sosial, sambil secara diam-diam bernegosiasi ulang identitas dan peran mereka di ruang privat mereka. Konflik yang muncul seringkali bukan hanya antara suami dan istri, tetapi antara pasangan dan ekspektasi budaya yang diwakili oleh keluarga besar.

Harmonisasi Ritual, Spiritualitas, dan Praktik Pengasuhan

Salah satu area negosiasi paling sensitif dalam CLM adalah penentuan praktik budaya, ritual keagamaan, dan pola pengasuhan anak. Pasangan harus memutuskan bagaimana menyeimbangkan atau menggabungkan tradisi upacara pernikahan, perayaan hari raya keagamaan, dan metode pengasuhan. Meskipun etnosentrisme dapat menyebabkan dominasi satu budaya , banyak pasangan berhasil melalui proses akulturasi.

Dalam konteks spiritual dan keagamaan, meskipun pendekatan spiritualitas bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan tradisi, fokus utama adalah pada penyediaan dukungan emosional, kenyamanan batin, dan pembimbingan untuk mencapai pertumbuhan spiritual. Negosiasi pengasuhan anak sering kali melibatkan penyelarasan nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan, yang bisa sangat berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya.

Strategi integrasi yang sukses melibatkan komunikasi antarbudaya yang adaptif, terbuka, dan fleksibel, yang memungkinkan pasangan untuk menciptakan “bentuk integrasi budaya yang unik” dan membangun ruang budaya baru yang inklusif, berorientasi pada keharmonisan relasi. Keberhasilan CLM menegaskan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan untuk membangun keluarga yang lebih terbuka, inklusif, dan kaya nilai budaya. Dukungan dari masyarakat sekitar, dalam bentuk keterbukaan dan penghargaan terhadap perbedaan, juga sangat disarankan untuk memperkuat toleransi sosial dan mendukung keharmonisan keluarga CLM.

Tabel IV.1: Matriks Negosiasi Utama dalam Pernikahan Lintas Budaya (CLM)

| Domain Negosiasi | Tantangan Inti | Strategi Adaptasi Sosiologis | Contoh Data Pendukung |

| Peran Gender | Konflik antara harapan egaliter vs. norma tradisional/patriarki. | Negosiasi ulang peran domestik dan profesional secara eksplisit; fokus pada disposisi individu untuk mencapai keseimbangan. | Keluarga diharapkan terbuka untuk negosiasi ulang ekspektasi peran gender. |

| Ritual & Praktik | Penyesuaian upacara pernikahan, hari raya, dan praktik keagamaan/spiritual. | Sinkretisme (blending); fokus pada penciptaan lingkungan spiritual yang aman dan mendukung, yang diadaptasi sesuai konteks. | Pasangan melakukan negosiasi saat menentukan tradisi upacara pernikahan. |

| Keterlibatan Keluarga Besar | Tekanan mertua, perbedaan hierarki, dan pengawasan digital yang invasif. | Batasan digital dan privat yang jelas; membangun komunikasi berbasis empati untuk mengurangi konflik. | Dinamika kekuasaan keluarga perlu diungkap dan diselaraskan. |

Culture Shock Terlambat (Delayed Culture Shock) dan Penyesuaian Jangka Panjang

Fenomena Culture Shock yang Tertunda (Delayed Onset)

Culture shock, atau gegar budaya, adalah reaksi psikologis yang umum dialami individu akibat kontak dengan situasi atau lingkungan budaya yang tidak familiar. Dalam konteks pernikahan beda budaya, culture shock dapat terjadi setelah pasangan berinteraksi secara intensif, bahkan setelah fase awal euforia (honeymoon phase) berakhir. Culture shock ditandai dengan gejala kecemasan, stres, dan ketakutan. Ini mencakup reaksi afektif, perilaku, dan kognitif terhadap situasi baru yang tidak terbiasa.

Pasangan CLM yang bertemu secara daring dan menjalani LDR cenderung mengalami delayed culture shock (culture shock yang tertunda). Kehidupan yang terkurasi dan terfilter selama komunikasi LDR atau sebelum cohabitation permanen menunda paparan terhadap kebiasaan dan perbedaan nilai sehari-hari yang lebih dalam, seperti perbedaan kebiasaan makan, norma kesopanan, atau cara menyelesaikan masalah kecil yang hanya muncul saat hidup bersama. Culture shock ini sering dialami oleh pasangan yang belum familiar terhadap budaya pasangannya. Salah satu bentuk kecemasan yang paling umum terkait dengan kendala bahasa yang serius di luar komunikasi dasar, di mana salah satu pihak mungkin tidak mengerti arti dari pembicaraan kompleks dan takut harus merespons.

Culture shock pada dasarnya dapat diartikan sebagai kegagalan dalam strategi adaptasi kognitif terhadap realitas baru. Pasangan yang sukses dalam pernikahan menunjukkan penyesuaian budaya yang baik di ketiga aspek—pikiran, perasaan, dan tindakan. Untuk mengatasi culture shock yang tertunda, studi menganjurkan penerapan strategi manajemen mindfulness. Mindfulness menuntut kesadaran penuh dan penerimaan terhadap perbedaan yang muncul secara tiba-tiba, yang merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam CLM. Strategi ini membantu memindahkan fokus dari reaksi emosional yang cepat (affective component) ke pemrosesan kognitif yang lebih konstruktif, memungkinkan pasangan untuk beradaptasi dan mencapai penyesuaian perkawinan yang baik.

Kompleksitas Hukum dan Administratif CLM Internasional

Status Perkawinan, Pencatatan, dan Ketidakpastian Hukum

Aspek hukum perkawinan lintas budaya adalah dimensi yang paling menantang dan berisiko jika diabaikan. Secara normatif, keabsahan perkawinan di Indonesia mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama/kepercayaan dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan lintas negara yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah jika sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.

Kegagalan untuk mematuhi prosedur pencatatan, baik di Perwakilan Indonesia (KBRI/KJRI) atau segera setelah kembali ke Disdukcapil dalam kurun waktu 30 hari, menciptakan ketidakpastian hukum yang parah. Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi aspek pencatatan dan pengakuan lintas negara, tetapi juga yurisdiksi penyelesaian sengketa, seperti perceraian.

Fenomena kegagalan pencatatan mengubah risiko birokrasi menjadi beban sosial ekonomi yang nyata. Tanpa bukti sah pernikahan yang tercatat, pasangan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen esensial seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak. Lebih jauh lagi, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat berisiko kehilangan hak atas kewarganegaraan ganda yang seharusnya dapat diperoleh, dan pasangan yang ditinggalkan (misalnya, janda/duda) dapat kehilangan hak warisan karena pengadilan mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum administrasi yang mensyaratkan pencatatan sebagai bukti sah pernikahan. Oleh karena itu, pencatatan adalah langkah esensial untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan keturunannya. Konsultasi dengan ahli hukum perdata internasional sangat disarankan untuk mitigasi risiko hukum ini.

Hambatan Birokrasi Imigrasi dan Status Residensi

Mobilitas pasangan CLM seringkali terhambat oleh kompleksitas birokrasi imigrasi. Struktur birokrasi dalam pengurusan Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) melibatkan koordinasi antarlembaga, seperti Kantor Imigrasi dan departemen terkait. Namun, kompleksitas ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan aplikasi dan izin tinggal.

Isu penyalahgunaan izin tinggal WNA dan kasus overstay menunjukkan adanya tantangan dalam sistem administratif. Bagi pasangan CLM, terutama WNA yang bergantung pada status pernikahan untuk izin tinggal, proses ini dapat menambah tingkat stres kronis pada rumah tangga mereka. Penundaan atau kesulitan dalam perpanjangan izin tinggal dapat mengancam stabilitas keluarga, secara tidak langsung mempersulit proses adaptasi budaya dan penyesuaian emosional yang sudah kompleks.

Implikasi Hukum Finansial dan Perpajakan Lintas Negara

CLM sering kali melibatkan pengelolaan aset, pendapatan, dan kewajiban finansial di berbagai yurisdiksi, yang menimbulkan kompleksitas hukum finansial dan perpajakan. Pasangan yang memiliki basis pajak di berbagai negara harus menavigasi sistem perpajakan internasional yang semakin rumit.

Kerangka kerja perpajakan global yang baru, seperti Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, bertujuan untuk meningkatkan basis pajak dan memastikan yurisdiksi pemajakan yang adil. Meskipun kesepakatan ini bermanfaat bagi negara, bagi individu CLM, hal ini berarti kerumitan pelaporan dan potensi risiko pajak ganda yang lebih besar jika pendapatan diperoleh di berbagai negara.

Mengingat sensitivitas hukum Indonesia terhadap kepemilikan aset asing dan kompleksitas warisan lintas negara , perencanaan hukum finansial harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini mencakup pertimbangan untuk membuat perjanjian pranikah, pengaturan pemisahan harta, dan penentuan yurisdiksi wasiat. Perencanaan hukum dini diperlukan untuk mengurangi potensi sengketa finansial besar yang dapat muncul dari perbedaan hukum properti antarnegara dan memastikan kepatuhan pajak di yurisdiksi tempat pasangan tinggal dan memperoleh pendapatan.

Kesimpulan

Pernikahan Lintas Budaya di era digital adalah fenomena yang dicirikan oleh kontradiksi antara akselerasi dalam pembentukan hubungan dan amplifikasi tantangan struktural. Teknologi digital bertindak sebagai akselerator yang menghilangkan perantara tradisional, memungkinkan pasangan bertemu secara cepat, tetapi pada saat yang sama, ia meningkatkan kerentanan terhadap penipuan (legal catastrophe) dan menunda culture shock hingga fase ko-habitasi.

Keberhasilan CLM di abad ke-21 tidak hanya bergantung pada cinta dan dukungan emosional, tetapi yang lebih fundamental, bergantung pada kemampuan pasangan untuk bertransisi dari komunikasi yang terkurasi di ruang digital menuju negosiasi budaya yang reflektif, dialogis, dan eksplisit dalam realitas kehidupan sehari-hari. Ini menuntut penciptaan identitas dan ruang budaya baru yang inklusif, yang harus dipertahankan dari tekanan etnosentrisme dan intervensi keluarga besar yang dimungkinkan oleh teknologi digital. Lebih lanjut, stabilitas CLM tidak dapat dicapai tanpa kepatuhan yang ketat terhadap kewajiban hukum dan administrasi perkawinan internasional.

Berdasarkan analisis sosiologis, komunikasi antarbudaya, dan tinjauan hukum, direkomendasikan strategi berikut bagi pasangan CLM:

- Prioritaskan Verifikasi dan Kejelasan Hukum Dini: Pasangan tidak boleh hanya mengandalkan kepercayaan digital. Segera setelah keputusan pernikahan dibuat, pasangan harus berkonsultasi dengan ahli hukum perdata internasional dan memastikan pencatatan pernikahan yang sah di kedua yurisdiksi hukum. Kegagalan pencatatan bukanlah sekadar formalitas, melainkan penghapusan perlindungan hukum atas hak warisan dan status kewarganegaraan anak.

- Kembangkan Budaya Ketiga (Third Culture): Pasangan disarankan untuk secara proaktif membangun ruang budaya baru yang bersifat inklusif. Penggunaan bahasa netral dan negosiasi ulang peran gender yang eksplisit adalah mekanisme pertahanan kolektif terhadap etnosentrisme dan tekanan tradisional.

- Latih Manajemen Kecemasan Lintas Budaya: Pasangan harus siap menghadapi delayed culture shock pasca-nikah. Penerapan strategi mindfulness disarankan untuk mengelola kecemasan, kendala bahasa, dan reaksi afektif terhadap perbedaan budaya sehari-hari, berfokus pada penyesuaian kognitif daripada reaksi emosional.

- Tentukan Batas Digital Keluarga Besar: Pasangan harus menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan media sosial dan tingkat intervensi yang dapat diterima dari keluarga besar, untuk melindungi ruang privat mereka (back stage) dari pengawasan digital yang invasif.

Untuk mendukung stabilitas CLM yang terus meningkat di era digital, institusi terkait harus mengambil langkah-langkah strategis:

- Penguatan Edukasi Pranikah Lintas Budaya: Institusi pernikahan (seperti KUA atau layanan konseling pranikah) harus mengintegrasikan modul konseling lintas budaya. Modul ini harus secara spesifik membahas perbedaan komunikasi Konteks Tinggi/Konteks Rendah, strategi negosiasi peran gender, dan kompleksitas hukum perdata internasional (imigrasi, properti, dan pajak).

- Harmonisasi dan Simplifikasi Pelayanan Hukum: Pemerintah perlu menyederhanakan dan mengintegrasikan proses pencatatan perkawinan antarnegara dan pengurusan Izin Tinggal WNA. Koordinasi yang lebih baik antar Lembaga Imigrasi dan catatan sipil akan mengurangi ketidakpastian hukum yang menjadi beban psikologis dan ekonomi signifikan bagi keluarga CLM.

- Promosi Toleransi Komunitas: Pemerintah daerah dan komunitas perlu menyediakan ruang edukasi dan interaksi lintas budaya. Hal ini penting untuk membangun toleransi sosial dan memastikan bahwa pasangan CLM menerima dukungan alih-alih tekanan atau diskriminasi dari komunitas sekitar, yang merupakan kunci untuk memperkuat integrasi sosial.