Industri Komik di Indonesia: Dari Cetak Menuju Digital

Evolusi industri komik di Indonesia, terbagi dalam beberapa fase historis. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan perubahan teknologi dan ekonomi, tetapi juga pergolakan budaya, sosial, dan politik yang lebih luas. Berawal dari era perintisan di media cetak, industri ini mengalami masa keemasan yang kemudian diikuti oleh periode kritis, yang secara ironis menjadi katalisator bagi kebangkitan ideologis. Revolusi digital, yang didorong oleh penetrasi internet dan perangkat seluler, telah mengubah lanskap industri secara fundamental. Komik bertransisi dari sekadar “produk” fisik menjadi “kendaraan” untuk kekayaan intelektual (IP) yang dapat dimonetisasi di berbagai platform. Laporan ini berargumen bahwa evolusi industri komik Indonesia adalah sebuah siklus yang konstan, di mana identitas lokal terus-menerus bernegosiasi dengan pengaruh global, dan di mana nilai sebuah karya tidak lagi terbatas pada medium aslinya, tetapi pada potensi ekonomi dan budaya dari karakternya.

Pendahuluan

Sebagai medium naratif visual yang unik, komik telah menjadi bagian integral dari sejarah budaya Indonesia, merekam dan merefleksikan perubahan zaman. Dari komik strip yang sederhana hingga jagat sinema yang kompleks, perkembangannya mencerminkan sebuah perjalanan adaptasi dan inovasi yang tak henti.

Era Perintisan (1930an-1950an): Pencarian Identitas Bangsa dan Pengaruh Awal

Akar Komik Strip di Media Cetak

Sejarah komik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemunculan komik strip di media cetak pada awal abad ke-20. Salah satu tonggak sejarah yang paling signifikan adalah komik strip Put On karya Kho Wan Gie, yang pertama kali dimuat di majalah mingguan Sin Po pada tahun 1931. Komik strip ini, yang bercerita tentang seorang pria Tionghoa lugu yang berupaya mengindonesiakan dirinya, menjadi medium penting bagi pembaca pada masanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa komik di Indonesia, sejak awal kemunculannya, telah berfungsi sebagai cerminan dan ruang diskusi untuk isu-isu sosial dan identitas yang relevan. Keberadaan komik strip seperti Si Apiao karya Goei Kwat Siong pada tahun 1950-an juga menjadi bukti bagaimana komikus awal telah bereksperimen dengan narasi visual, bahkan dengan minimnya teks untuk menyampaikan cerita.

Negosiasi Identitas dan Pengaruh Global

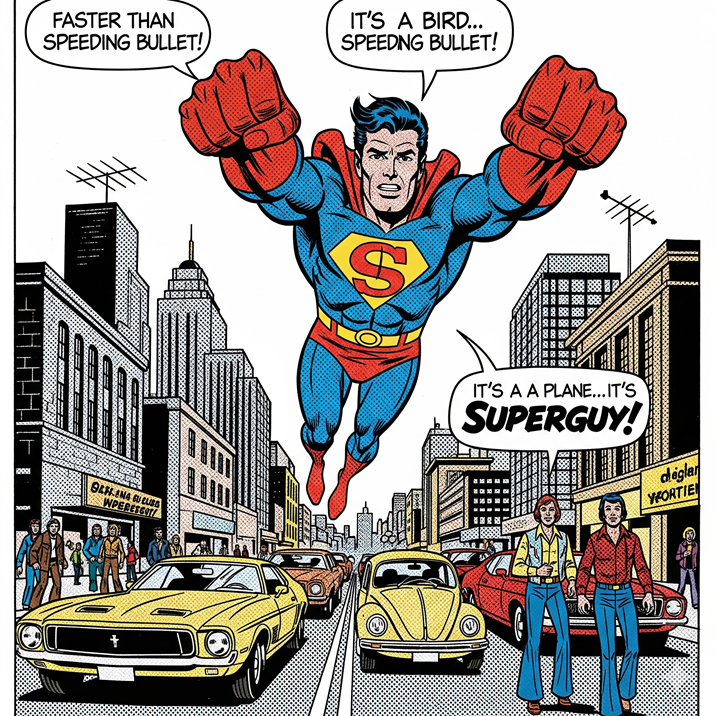

Setelah kemerdekaan, industri komik cetak mulai menemukan jalannya, ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh lokal yang mengadopsi format dan gaya Barat namun tetap mempertahankan ciri khas Nusantara. Komik Hang Tuah karya Nasjah Djamin, yang diterbitkan pada tahun 1951, diyakini sebagai komik buku berbahasa Melayu pertama di Indonesia. Namun, sintesis budaya yang paling menonjol terlihat pada karakter-karakter superhero. Komik Putri Bintang karya John Lo (1954) secara visual terinspirasi dari tokoh Amerika, Wonder Woman, namun digambarkan memiliki keahlian dalam bela diri lokal. Puncak dari sintesis ini adalah Sri Asih (1954), komik karya R.A. Kosasih yang dikenal sebagai “Bapak Komik Indonesia”. Tokoh superhero perempuan ini digambarkan menggunakan pakaian tradisional Jawa, yaitu kemben dan jarik.

Komik-komik awal ini bukanlah sekadar hiburan, melainkan sebuah cerminan dari pergolakan sosiopolitik dan pencarian identitas nasional yang sedang berlangsung. Data dari sumber historis menunjukkan bahwa karakter Put On muncul di tengah kegelisahan masyarakat Tionghoa Peranakan dalam mencari jati diri. Di saat yang sama, Sri Asih secara sadar menampilkan identitas yang sangat “Jawa,” sementara Putri Bintang memadukan elemen Barat dengan kearifan lokal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pada era perintisan, para komikus tidak hanya meniru gaya asing, tetapi secara aktif mengadaptasi dan mengintegrasikannya dengan narasi, pakaian, dan tema lokal. Komik Indonesia lahir dari sebuah proses asimilasi budaya yang aktif, yang menegosiasikan “keindonesiaan” dalam format visual yang populer.

Era Keemasan (1960an-1970an): Dominasi Genre dan Karakter Legendaris

Tiga Pilar Genre

Dekade 1960-an hingga 1970-an dikenang sebagai era keemasan komik cetak di Indonesia, di mana tiga genre utama mendominasi pasar: superhero, silat, dan romantis. Genre superhero sangat dipengaruhi oleh komik Amerika, namun komikus Indonesia berhasil memadukannya dengan cerita dan nuansa lokal. Sementara itu, genre silat menjadi fenomena budaya dengan karakter-karakter seperti Si Buta dari Gua Hantu karya Ganes TH dan Jaka Sembung karya Djair. Ganes TH, yang dikenal serius dalam mendesain jagat ceritanya, bahkan menciptakan lingkungan, bangunan, dan kendaraan yang sesuai dengan latar etnik dan waktu yang dipilihnya. Selain itu, komik bergenre romantis karya Jan Mintaraga, seperti Sebuah Noda Hitam dan Tiup Bersama Angin, menunjukkan keragaman tema yang ada pada masa itu.

Fenomena Adaptasi Lintas Media

Kesuksesan komik cetak pada era ini sering kali diukur dari popularitas dan kemampuannya untuk diadaptasi ke film. Komik Sri Asih, misalnya, menjadi film superhero pertama di Indonesia. Namun, puncak dari fenomena ini adalahSi Buta dari Gua Hantu, yang tidak hanya menjadi komik terlaris dengan penjualan 13.000 eksemplar, tetapi juga sukses besar ketika diangkat ke layar lebar pada tahun 1970, bahkan melambungkan nama aktor Ratno Timoer. Karakter Jaka Sembung juga meraih kepopuleran serupa dan diadaptasi ke dalam beberapa film layar lebar, seperti Jaka Sembung Sang Penakluk dan Si Buta Lawan Jaka Sembung.

Hubungan sebab-akibat antara kesuksesan komik dan film ini menunjukkan bahwa komik di era keemasan berfungsi sebagai “prototipe” kekayaan intelektual (IP) untuk industri hiburan yang lebih besar. Keberhasilan komik cetak merupakan validasi pasar awal yang memberikan kepercayaan bagi produser film untuk menginvestasikan modal. Ini adalah prekursor dari strategi IP multi-platform yang akan kita lihat kembali di era digital modern (seperti Bumilangit), menunjukkan siklus historis dalam industri. Komik-komik legendaris ini meletakkan fondasi bahwa karakter dan jagat cerita yang kuat memiliki nilai ekonomi yang dapat bertransisi lintas medium.

Untuk memperjelas peran para pionir ini, berikut adalah tabel yang merangkum kontribusi mereka:

| Pionir | Karya Ikonik | Tahun Publikasi | Genre | Signifikansi |

| R.A. Kosasih | Sri Asih | 1954 | Superhero, Wayang | Dikenal sebagai “Bapak Komik Indonesia” dan pelopor komik superhero dengan nuansa lokal. |

| Ganes TH | Si Buta dari Gua Hantu | 1967 | Silat | Menjadi komik terlaris dan sukses besar ketika diadaptasi ke film layar lebar, melambungkan nama Ratno Timoer. |

| Djair W. | Jaka Sembung | 1968 | Silat | Karakter populer yang kemudian diadaptasi ke dalam beberapa film layar lebar. |

| Jan Mintaraga | Cinde Laras | 1965 | Roman, Wayang | Dikenal dengan gaya gambar bernuansa kebarat-baratan dan menjadi salah satu komikus dengan bayaran termahal pada masanya. |

Masa Kritis (1980an-2000an): Kemunduran dan Kebangkitan Indie

Faktor-Faktor Kemunduran Industri Cetak

Memasuki akhir 1980-an dan awal 1990-an, industri komik Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah dominasi komik asing, terutama manga dari Jepang, yang membanjiri pasar. Popularitas manga, yang didukung oleh penerbit besar seperti PT Elex Media Komputindo yang menjadi pelopor penerbitan manga berlisensi di Indonesia, secara efektif mengubah lanskap penerbitan. Kompetisi yang ketat ini menyebabkan banyak komik lokal terpinggirkan, dan industri secara keseluruhan mengalami keruntuhan.

Gerakan Komik Indie dan Filosofi DIY

Sebagai respons terhadap kemunduran ini, sebuah gerakan akar rumput yang disebut komik indie muncul pada tahun 1994, dipelopori oleh para komikus muda. Mereka memandang standar kaku penerbitan korporat sebagai penghalang bagi kebebasan estetika seniman dan memilih untuk memproduksi karya mereka di luar sistem. Dengan semangat Do It Yourself (DIY), para komikus ini menerbitkan karya mereka secara mandiri, menggunakan teknologi fotokopi untuk memperbanyak produksi. Mereka mendistribusikan karya-karya ini melalui berbagai acara dan festival komik. Gerakan ini semakin aktif pada tahun 1998, di mana mereka mulai membuat komik satir yang bertema kebebasan, yang kemudian dikenal sebagai komik underground.

Gerakan komik indie ini bukanlah sekadar tanggapan terhadap kegagalan pasar, melainkan sebuah manifestasi dari perlawanan budaya dan politik. Sumber historis secara eksplisit mengaitkan kemunculan gerakan indie dengan “kondisi sosial-politik yang semakin memburuk di bawah pemerintahan Orde Baru”. Ini menunjukkan bahwa mesin fotokopi menjadi simbol dan alat bagi para komikus untuk mendapatkan kembali otonomi artistik dan berekspresi secara politis. Komik fotokopian tidak hanya menjadi solusi produksi yang murah, melainkan sebuah pernyataan ideologis yang menentang struktur kekuasaan baik di industri penerbitan maupun di pemerintahan. Gerakan ini menjadi fondasi penting yang menjaga keberlangsungan komik lokal hingga awal 2000-an.

Dominasi Globalisasi: Pengaruh Manga dan Manhwa

Peran Penerbit Lisensi

Pada tahun 1991, Elex Media Komputindo, anak perusahaan Kompas Gramedia Group, mengambil langkah strategis dengan menerbitkan manga berlisensi resmi, dimulai dengan judul Candy Candy. Keputusan ini terbukti revolusioner, dengan judul-judul populer seperti Doraemon dan Dragon Ball yang segera menyusul, secara efektif membuka pasar Indonesia untuk komik Jepang. Elex Media bahkan mengadopsi gaya penerbitan manga Jepang dan menerapkannya pada komik lokal mereka mulai tahun 2001. Langkah ini tidak hanya mendefinisikan ulang lanskap penerbitan, tetapi juga secara tidak langsung mengubah ekspektasi pembaca dan gaya para komikus lokal.

Pergeseran Estetika dan Selera Pembaca

Dominasi manga di pasar komik Indonesia tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga visual. Popularitasnya yang masif membuat banyak komik lokal memiliki “tampilan visual serupa dengan komik manga”. Fenomena ini kemudian diikuti oleh gelombang pengaruh kedua dari Korea Selatan, melalui kemunculan platform webtoon yang mengadaptasi manhwa (komik Korea) ke format digital. Webtoon membawa genre dan karakteristik baru yang kemudian menjadi tren di kalangan pembaca Indonesia.

Dominasi komik asing, yang dimulai dengan manga dan dilanjutkan dengan manhwa, tidak hanya membanjiri pasar tetapi juga secara fundamental membentuk ulang “gramatika visual” dan ekspektasi naratif pembaca serta komikus lokal. Analisis ini memperlihatkan bahwa pasar komik Indonesia mengalami dua gelombang asimilasi visual dan naratif yang kuat. Gelombang pertama (1950-an) menyerap pengaruh Barat dan Tionghoa untuk menciptakan identitas lokal. Gelombang kedua (1990-an-sekarang) didominasi oleh pengaruh Jepang dan Korea, yang menyebabkan identitas visual “komik Indonesia” menjadi ambigu, seperti yang disebutkan dalam literatur. Namun, hal ini juga menciptakan identitas hibrida yang unik, yang mampu menggabungkan gaya global dengan cerita lokal, membentuk fondasi untuk inovasi di era digital.

Revolusi Digital: Transformasi Industri dan Model Bisnis Baru

Pergeseran Pola Konsumsi

Era digital menandai pergeseran fundamental dalam cara komik dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi. Transisi dari komik cetak ke komik digital adalah sebuah tantangan, tetapi juga merupakan peluang yang mengubah industri secara total. Faktor pendorong utama dari pergeseran ini adalah kemudahan akses, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah. Banyak pembaca saat ini memilih membaca komik digital karena lebih ringkas dan tidak mengharuskan mereka pergi ke toko buku. Munculnya berbagai platform komik digital juga mempermudah distribusi dan aksesibilitas bagi pembaca, menjadikan profesi kreator komik semakin populer. Diperkirakan 13 juta pembaca komik Indonesia mengakses komik melalui ponsel setiap harinya, dan pertumbuhan pembaca ini diperkirakan akan mencapai 20% populasi Indonesia pada tahun 2025.

Karakteristik Baru pada Platform Digital

Platform webcomic, terutama LINE Webtoon, memperkenalkan karakteristik baru yang mengubah pengalaman membaca secara drastis. Berbeda dengan komik konvensional yang dibaca dengan membalik halaman secara horizontal, webtoon memanfaatkan layar sentuh untuk dibaca secara vertikal dari atas ke bawah tanpa putus. Format vertikal yang panjang ini menciptakan pengalaman membaca yang mulus, seolah “menonton film pendek”. Selain itu, webtoon juga memperkaya pengalaman pembaca dengan elemen multimedia seperti efek suara, musik, dan animasi kecil. Platform ini juga memfasilitasi interaksi langsung antara kreator dan pembaca melalui kolom komentar, membangun komunitas yang kuat.

Transformasi Model Bisnis

Revolusi digital mengubah komik dari sebuah “produk” (buku) menjadi “kendaraan” untuk kekayaan intelektual (IP), dengan fokus pada monetisasi di luar medium asli. Model bisnis baru bermunculan, termasuk iklan, konten berbayar, dan yang paling signifikan, penjualan IP. Penelitian menunjukkan bahwa industri komik daring di Indonesia saat ini telah mencapai perkembangan yang signifikan dan bahkan mampu berdiri secara mandiri. Studi kasus terhadap Tahilalats Comics karya Nurfadli Mursyid adalah contoh nyata dari pergeseran ini. Komik strip empat panel sederhana ini berevolusi dari blog menjadi perusahaan yang menjual “Intellectual Product berupa komik strip dan animasi daring,” serta produk sekunder seperti merchandise dan kolaborasi dengan berbagai merek.

Fenomena ini adalah perubahan paradigma terbesar dalam sejarah industri komik Indonesia. Nilai ekonomi komik tidak lagi terbatas pada kertas dan tinta, tetapi terletak pada merek dan karakternya. Internet dan platform digital menghilangkan hambatan distribusi, memungkinkan kreator untuk berinteraksi langsung dengan audiens mereka, membangun loyalitas merek yang dapat dimonetisasi. Pemasaran komik digital melalui media sosial seperti Instagram juga terbukti efektif dalam membangun reputasi kreator dan menarik konsumen.

Sinergi Masa Lalu dan Masa Depan: Kebangkitan Warisan Lokal

Peran Bumilangit Cinematic Universe (BCU)

Meskipun industri komik didominasi oleh pengaruh asing, ada upaya signifikan untuk membangkitkan kembali warisan lokal. Bumilangit, sebuah entitas yang didirikan pada tahun 2003, memegang peran kunci dalam menjembatani masa lalu dan masa depan ini. Perusahaan ini mengelola lebih dari 1.200 karakter komik legendaris Indonesia, termasuk Gundala, Si Buta Dari Gua Hantu, dan Sri Asih.

Strategi Lintas Media dan Re-Branding IP

Strategi Bumilangit berfokus pada pendekatan multi-platform, yang secara sistematis menskalakan model bisnis yang sudah ada sejak era keemasan. Mereka tidak hanya menerbitkan ulang komik-komik lama, tetapi secara proaktif mengadaptasi IP ini ke berbagai media baru, termasuk film (Gundala, Sri Asih, Virgo and the Sparklings), serial TV, gim (Lokapala), dan merchandise resmi. Kolaborasi dengan perusahaan besar seperti Disney+ Hotstar, BRI, dan Pos Indonesia juga menjadi bagian dari upaya mereka untuk memperluas jangkauan IP lokal ke audiens yang lebih luas.

Kebangkitan karakter-karakter legendaris oleh Bumilangit bukan hanya sebuah nostalgia, tetapi merupakan validasi bahwa IP lokal memiliki daya tarik abadi dan potensi ekonomi yang besar dalam ekosistem multi-platform. Perusahaan ini membuktikan bahwa nilai sebenarnya dari komik tidak hanya pada medium cetaknya, tetapi pada karakter yang dapat “dibawa ke kehidupan” di media lain. Bumilangit menunjukkan bahwa IP lokal, meskipun sempat terpinggirkan, memiliki modal budaya dan komersial yang kuat untuk bersaing di panggung global, asalkan dikelola dengan strategi lintas media yang modern.

Tabel di bawah ini membandingkan secara visual model bisnis komik dari dua era kunci:

| Kriteria | Era Keemasan (1960-1970an) | Era Digital (2010an-Sekarang) |

| Medium Utama | Buku, Majalah, Koran | Web, Aplikasi Seluler, Media Sosial |

| Model Monetisasi | Penjualan fisik (buku dan majalah) | Iklan, konten berbayar (koin), adaptasi lintas media, merchandise, penjualan IP |

| Metode Distribusi | Jaringan toko buku, taman bacaan | Platform digital (Webtoon, LINE Comics, dsb.), media sosial (Instagram, Facebook) |

| Fokus Utama | Menjual produk fisik (buku komik) | Menjual dan memonetisasi kekayaan intelektual (IP) |

Kesimpulan

Perjalanan industri komik di Indonesia adalah sebuah narasi evolusi yang kompleks dan berulang. Dimulai dari masa perintisan yang dipenuhi dengan upaya pencarian identitas lokal dan validasi IP, industri ini mengalami masa keemasan yang membuktikan potensi komik sebagai fondasi hiburan yang lebih luas. Periode kritis yang disebabkan oleh dominasi komik asing justru memicu gerakan bawah tanah yang bersifat ideologis, yang menjaga keberlangsungan semangat berkarya. Akhirnya, revolusi digital mengubah paradigma industri secara total, dari fokus pada produk fisik menjadi fokus pada pengembangan dan monetisasi kekayaan intelektual di berbagai platform.

Meskipun tantangan seperti persaingan dari konten asing dan isu hak cipta masih ada, prospek masa depan industri ini terlihat sangat menjanjikan. Pertumbuhan pasar yang signifikan, dengan nilai pasar komik di Indonesia yang diperkirakan akan mencapai USD 450 juta pada tahun 2025, membuka peluang besar bagi para kreator.20 Model bisnis yang semakin beragam, seperti yang diterapkan oleh Bumilangit dan Tahilalats, menunjukkan bahwa inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Komik Indonesia tidak hanya bertahan dari badai digitalisasi dan globalisasi, tetapi juga menemukan cara-cara baru untuk menegaskan identitasnya di panggung global, membuktikan dirinya sebagai studi kasus yang kaya dan inspiratif bagi industri kreatif.

Post Comment