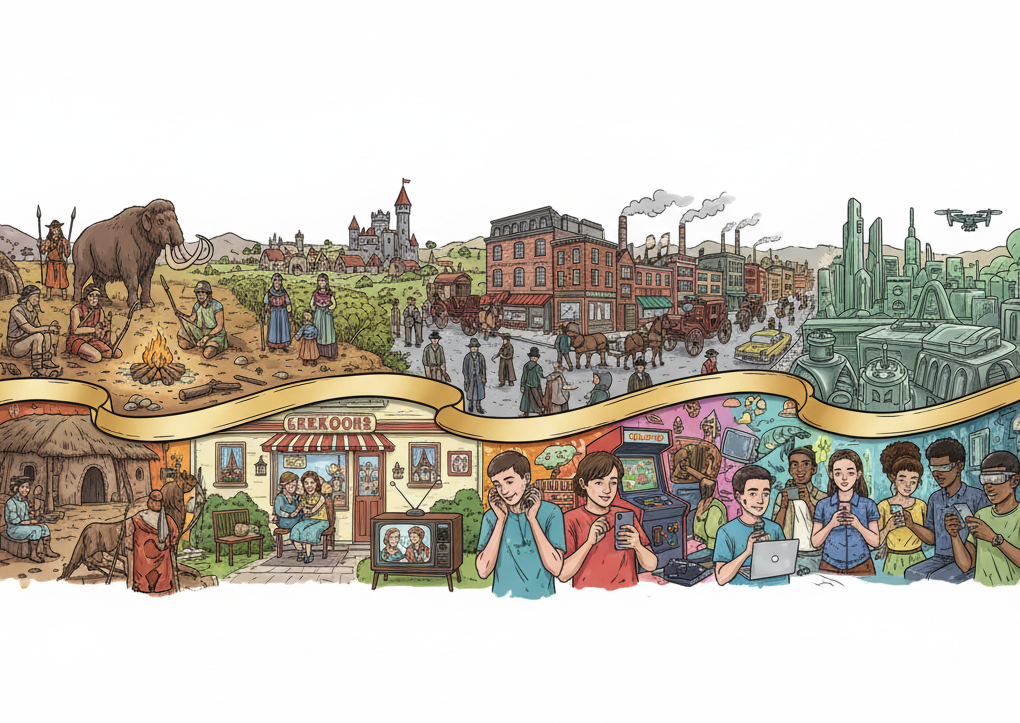

Mendefinisikan dan Memahami Kohort Generasi

Analisis kohort generasi menjadi landasan penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan organisasi di abad ke-21. Generasi didefinisikan sebagai kelompok individu yang mengalami peristiwa sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi signifikan pada masa formatif mereka, yang secara kolektif membentuk pandangan dunia, nilai-nilai, dan sikap dasar yang relatif stabil sepanjang sisa hidup mereka. Pemahaman struktural ini krusial bagi eksekutif senior, perencana strategi bisnis, dan manajer sumber daya manusia dalam merancang kebijakan talenta, strategi pemasaran, dan pendekatan kepemimpinan yang efektif.

Konteks Sosiologis dan Pentingnya Analisis Generasi

Lingkungan kerja modern telah mengalami perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada segmentasi bidang kerja, tetapi juga pada segmentasi berdasarkan generasi kelahiran. Segmentasi demografis ini, yang didasarkan pada hasil riset dari institusi terkemuka seperti PEW Research Center, memberikan kerangka kerja untuk memprediksi dan mengelola perilaku kolektif di pasar kerja dan pasar konsumen.

Dinamika yang muncul dari keberadaan beberapa angkatan kerja yang didasarkan pada teori generasi yang berbeda merupakan fenomena menarik untuk dikaji, terutama mengingat banyaknya perusahaan saat ini yang memiliki karyawan dari berbagai generasi. Studi mengenai tingkat kinerja dan motivasi antar-generasi menunjukkan adanya hubungan signifikan; motivasi kerja yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan kinerja. Oleh karena itu, kemampuan untuk membedakan dan mengelola nilai-nilai kerja yang berbeda antar-generasi menjadi keunggulan strategis bagi organisasi. Pengetahuan mengenai nilai kerja dari Baby Boomers, Gen X, dan Gen Y dapat membantu manajer dalam memahami harapan karier setiap kelompok dan menentukan cara terbaik untuk mengelola anggota dari masing-masing generasi guna memfasilitasi manajemen lintas generasi yang optimal.

Fluiditas Definisi dan Konsensus Rentang Tahun

Meskipun analisis generasi merupakan alat yang kuat, penting untuk diakui bahwa tidak ada satu konsensus tunggal yang kaku mengenai rentang tahun setiap kohort. Definisi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan tergantung pada konteks dan tujuan analisis. Meskipun demikian, terdapat batasan yang paling umum dirujuk oleh lembaga penelitian demografi.

Laporan ini mengadopsi rentang tahun yang paling sering dikutip, yang menunjukkan bagaimana perubahan teknologi dan sosial mendefinisikan batas-batas antar-generasi. Sebagai contoh, Baby Boomers sering dibagi menjadi dua kelompok. Boomers I umumnya lahir antara tahun 1946 hingga 1954, sedangkan Boomers II, juga dikenal sebagai Generation Jones, lahir antara 1955 hingga 1964. Pembagian ini mencerminkan perbedaan pengalaman formatif di era pasca-Perang.

Berikut adalah definisi kohort utama yang membentuk populasi dunia saat ini:

Table 1: Definisi Kohort Generasi Utama, Rentang Tahun, dan Faktor Pembentuk Kunci

| Generasi (Kohort) | Rentang Tahun Kelahiran (Konsensus Utama) | Perkiraan Rentang Usia (2024) | Faktor Pembentuk Kunci | Status Teknologi Kunci |

| Baby Boomers | 1946 – 1964 | 60 – 78 Tahun | Ekspansi Ekonomi Pasca-Perang, Reformasi Sosial | Digital Immigrant Senior |

| Generasi X | 1965 – 1980 | 44 – 59 Tahun | Resesi, Tingkat Perceraian Tinggi (Latchkey Kids), Awal Komputer Pribadi | Digital Immigrant Transisi |

| Generasi Milenial (Y) | 1981 – 1996 | 28 – 43 Tahun | Ledakan Internet dan Media Sosial, Krisis Ekonomi Global | Digital Native Awal |

| Generasi Z | 1997 – 2012 | 12 – 27 Tahun | Mobile Technology, Hiper-Konektivitas, Krisis Iklim | Digital Native Sejati |

| Generasi Alpha | 2010 – 2024 | 0 – 14 Tahun | Kecerdasan Buatan (AI), COVID-19, Pengaruh Asimetris Digital | Digital Native Penuh/Kreator |

Generasi Z, sebagai contoh, didefinisikan lahir antara 1997 dan 2012. Sementara itu, Generasi Alpha adalah kelompok generasi termuda yang lahir antara 2010 hingga 2024, menandai kohort pertama yang sepenuhnya lahir di abad ke-21. Tahun 2010 signifikan karena ini adalah tahun peluncuran iPad, diperkenalkannya Instagram, dan masuknya istilah “App” ke dalam leksikon global, menunjukkan titik balik dalam pengalaman teknologi formatif.

Bahaya Labelisasi dan Kritik Berbasis Meritokrasi

Analisis kohort harus digunakan sebagai alat diagnostik untuk memahami tren kelompok, bukan sebagai alat kategorisasi individu yang absolut. Penggunaan segmentasi generasi seringkali menciptakan kecenderungan labelisasi pada masing-masing individu, yang dapat menimbulkan stereotip negatif.

Sebagai contoh, Generasi X dan Baby Boomer terkadang melihat Milenial sebagai kelompok yang menghendaki segalanya serba cepat dan instan, berkepribadian narsistik, tidak responsif, dan tidak loyal. Demikian pula, Gen Z sering diidentikkan sebagai generasi yang memiliki mental lemah atau sensitif. Labelisasi semacam ini berpotensi menyebabkan konflik di lingkungan kerja dan menghambat kolaborasi.

Dalam konteks manajemen organisasi, labelisasi bertentangan dengan prinsip sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan faktor yang tidak relevan seperti ras, agama, atau generasi. Dalam mencapai lingkungan kerja yang harmonis dan sinergis, organisasi didorong untuk fokus pada kinerja dan kompetensi individu—bukan pada label generasi—sehingga setiap karyawan dapat berkontribusi penuh terhadap tujuan bersama.

Profil Generasi: Karakteristik Inti dan Konteks Sejarah

Setiap generasi memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mereka alami selama masa pertumbuhan.

Baby Boomers (c. 1946–1964): Sang Pembangun dan Pekerja Keras

Generasi Baby Boomers, yang lahir setelah Perang Dunia II, dibentuk oleh periode pertumbuhan ekonomi dan optimisme yang tinggi. Konteks sejarah ini menanamkan etos kerja yang kuat pada mereka.

Mereka dikenal sebagai pekerja keras yang tidak takut untuk mencurahkan waktu dan usaha yang besar dalam karier mereka sepanjang hari. Identitas dan harga diri mereka sebagian besar berasal langsung dari pencapaian profesional. Mereka menjadikan pekerjaan sebagai orientasi hidup mereka dan memiliki tingkat sentralitas kerja serta etos kerja tertinggi dibandingkan Generasi X dan Milenial. Mereka adalah generasi yang kompetitif, berorientasi pada proses, dan cenderung menjadi workaholic.

Sikap ini menghasilkan standar kualitas tinggi dalam pekerjaan apa pun yang mereka lakukan. Mereka menghormati otoritas dan hierarki tradisional di tempat kerja, serta memiliki kecocokan nilai orang-organisasi yang kuat. Sikap optimis dan etos pekerja keras ini, yang menganggap waktu luang sebagai prioritas terendah, seringkali menjadi sumber ketegangan dengan generasi yang lebih muda yang memprioritaskan keseimbangan kerja. Bagi Boomers, dedikasi nampak melalui komitmen waktu dan loyalitas struktural, sebuah pandangan yang sering bertentangan dengan generasi Milenial dan Gen Z yang mengidentifikasi kesuksesan melalui efisiensi dan hasil instan.

Generasi X (c. 1965–1980): Sang Jembatan yang Skeptis

Generasi X lahir di era transisi antara Baby Boomers dan Milenial. Mereka mengalami tingginya tingkat perceraian dan sering disebut latchkey kids karena kedua orang tua mereka sibuk bekerja. Mereka juga memasuki pasar kerja pada masa resesi dan ketidakpastian ekonomi, yang membentuk sikap hati-hati terhadap karier dan keuangan.

Konteks formatif ini menghasilkan beberapa karakteristik unik. Pertama, mereka tumbuh tanpa kemudahan teknologi modern, yang membuat mereka menjadi generasi yang sangat mandiri (hands-on) dan terampil dalam memperbaiki banyak hal sendiri. Kedua, tumbuh di era penuh ketidakpastian memunculkan pandangan yang lebih skeptis terhadap institusi besar dan otoritas, meskipun sikap ini diimbangi oleh pendekatan yang realistis dan bijak terhadap kehidupan. Skeptisisme ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungan yang tidak stabil.

Secara organisasi, Generasi X berusaha untuk menjaga batas yang jelas antara dunia profesional dan kehidupan pribadi, memprioritaskan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi (Work-Life Balance – WLB). Mereka belajar dari orang tua (Baby Boomers) yang terlalu mengorbankan keluarga demi pekerjaan, sehingga Gen X menjadi generasi pertama yang secara eksplisit menuntut kehidupan di luar pekerjaan. Karakteristik mandiri dan skeptis namun realistis ini menjadikan Gen X manajer ideal yang dapat menjembatani nilai-nilai lama (fokus pada hasil) dan tuntutan baru (WLB dan otonomi). Mereka juga menunjukkan nilai ekstrinsik (uang, status) tertinggi dibandingkan Boomers dan Milenial , mencerminkan pragmatisme finansial yang dibentuk oleh pengalaman mereka memasuki pasar kerja di tengah resesi ekonomi.

Generasi Milenial/Y (c. 1981–1996): Pribumi Digital Awal

Generasi Milenial, atau Gen Y, adalah kohort pertama yang sepenuhnya tumbuh di era digital, menyaksikan ledakan internet dan media sosial, yang sangat mempengaruhi cara mereka bersosialisasi dan berinteraksi.

Mereka dikenal sangat melek teknologi, dan pengaruh media sosial pada generasi ini sangatlah tinggi. Dalam konteks karier, Milenial memiliki sentralitas kerja terendah, mencerminkan pandangan bahwa mereka “bekerja untuk hidup” dan bukan sebaliknya. Mereka berorientasi pada prestasi dan memiliki harapan tinggi terhadap pekerjaan. Mereka secara aktif mencari pekerjaan yang bermakna, menantang, dan menarik.

Milenial merangkul perubahan dan menunjukkan kemampuan multitasking yang tinggi. Dalam lingkungan kerja, mereka memerlukan mentoring atau supervisi karena keinginan kuat untuk mengembangkan potensi diri. Dorongan untuk menjadi multitasking dan orientasi prestasi yang tinggi ini muncul karena Milenial tumbuh di lingkungan yang sangat kompetitif dan cepat, diperburuk oleh teknologi yang mengajarkan mereka bahwa kemampuan mengolah informasi cepat adalah kunci keberhasilan. Meskipun Milenial sering dikritik karena menuntut hasil yang cepat atau instan , tuntutan ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari adaptasi mereka terhadap lingkungan digital yang kontras dengan etos kerja Boomers yang berorientasi pada proses. Bersama Gen X, Milenial sangat menghargai status, nilai kebebasan dalam pekerjaan, dan pengakuan melalui promosi, pujian, dan bayaran.

Generasi Z (c. 1997–2012): Pribumi Digital Sejati dan Aksi Sosial

Generasi Z adalah generasi yang lahir sepenuhnya di era digital dan mobile technology. Mereka adalah Digital Natives sejati, sangat technominded, dan terbiasa berinteraksi melalui gadget seperti WhatsApp, bahkan dengan teman sekantor.

Dalam hal komunikasi, mereka cenderung memilih online chats daripada emails dan instant messaging daripada panggilan telepon. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah banjir informasi, mereka terbiasa mendapatkan informasi dengan cepat (in a jiffy) dan menuntut umpan balik segera (immediate feedback), serta memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Keterbukaan terhadap teknologi juga membuat mereka mengharapkan alat pendukung yang canggih untuk mengefisiensikan pekerjaan sehari-hari. Mereka cenderung frustrasi jika perusahaan masih menggunakan sistem yang usang dan kurang efisien. Tuntutan Gen Z akan efisiensi dan kecepatan umpan balik ini bukan kekurangan karakter, melainkan adaptasi logis terhadap lingkungan digital, yang membuat mereka melihat proses tradisional sebagai penghambat kinerja.

Di tempat kerja, Gen Z senang belajar hal baru melalui komunikasi digital. Karena banyaknya pilihan yang tersedia, mereka tidak terlalu mementingkan sebuah proses dan daya juang—sebuah pandangan yang sering memicu kesalahpahaman dari generasi yang lebih tua.

Gen Z juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu sosial. Mereka adalah generasi yang sensitif terhadap isu-isu sosial dan kesehatan mental, dan mampu mengekspresikan emosi mereka secara terbuka. Mereka sangat aktif dalam menyuarakan keadilan iklim, memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menyebarkan informasi dan menginspirasi tindakan kolektif. Meskipun sering dilabeli sebagai “problematik” atau “mental lemah” , label ini seringkali merupakan misinterpretasi dari keterbukaan emosional dan tekanan yang mereka hadapi dari lingkungan akademis dan penggunaan teknologi berlebihan. Kekuatan mental Gen Z terletak pada kolektivisme digital dan kemauan mereka untuk menantang status quo demi masa depan yang berkelanjutan.

Generasi Alpha (c. 2010–2024): Hiper-Koneksi dan Pengaruh Asimetris

Generasi Alpha adalah kohort pertama yang sepenuhnya lahir di abad ke-21. Mereka tumbuh di era teknologi tinggi, termasuk Kecerdasan Buatan (AI), dan berada di bawah pengaruh global yang sangat kuat.

Mereka adalah generasi yang paling visual, digital, mobile, sosial, dan global yang pernah ada, tumbuh dengan koneksi teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya. Gen Alpha sudah terbiasa menciptakan konten digital, bukan hanya mengonsumsinya. Dengan perangkat digital di tangan, mereka memiliki asymmetrical power untuk memengaruhi merek, membentuk budaya, dan bahkan mengkatalisis perubahan kebijakan.

Konektivitas ini juga membentuk sikap mereka menjadi lebih kolektivis daripada individualis. Ketika Gen Alpha memasuki pasar kerja, mereka akan berasumsi bahwa teknologi adalah perpanjangan alami dari diri mereka, dan pengaruh digital (bukan posisi hierarkis) adalah mata uang sejati. Oleh karena itu, organisasi di masa depan harus mampu mengintegrasikan model co-creation dan menyediakan platform yang memungkinkan mereka menjadi produsen, bukan hanya konsumen, informasi dan nilai.

Analisis Perbandingan: Matriks Pembeda Kunci Antar-Generasi

Perbedaan antar-generasi tidak hanya terletak pada rentang tahun, tetapi yang lebih fundamental, adalah pada nilai-nilai inti yang dipegang, terutama terkait etos kerja dan interaksi sosial.

Perbedaan Nilai Kerja: Sentralitas Kerja dan Keseimbangan Hidup

Kajian literatur dan penelitian empiris menunjukkan adanya perbedaan nilai kerja yang signifikan antara Baby Boomers, Generasi X, dan Milenial, yang seringkali menjadi pemicu konflik di tempat kerja.

Sentralitas Kerja dan Etos Kerja: Baby Boomers menunjukkan sentralitas kerja yang tertinggi, secara harfiah “hidup untuk bekerja,” dengan etos kerja yang kompetitif, loyal, dan berorientasi pada proses. Sebaliknya, Milenial memiliki sentralitas kerja terendah, memegang teguh prinsip “bekerja untuk hidup.” Generasi X berada di tengah-tengah, menghargai otonomi dan kualitas dibandingkan kuantitas.

Otoritas dan Kepatuhan: Boomers cenderung menghormati otoritas dan hierarki secara tradisional. Gen X, karena sifat skeptis yang terbentuk di masa muda, cenderung mempertanyakan otoritas. Milenial bahkan cenderung menentang otoritas tradisional, lebih memilih struktur organisasi yang datar dan transparan.

Keseimbangan Kerja (Work-Life Balance): Perbedaan nilai ini paling jelas terlihat dalam preferensi waktu luang. Boomers memiliki kesukaan pada waktu luang terendah, karena identitas mereka terikat pada pekerjaan. Baik Generasi X maupun Milenial berbagi pandangan bahwa mereka tidak mau mengorbankan keluarga atau kehidupan pribadi demi pekerjaan , dengan Milenial menunjukkan preferensi waktu luang tertinggi. Hal ini menjelaskan mengapa Milenial dan Gen Z sering mencari fleksibilitas dan skema kerja hibrida, sesuatu yang mungkin dianggap kurang loyal oleh Boomers.

Nilai Ekstrinsik: Menariknya, Generasi X, yang menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa formatif mereka, menunjukkan nilai ekstrinsik (uang, status, penghargaan) tertinggi. Ini mencerminkan pragmatisme finansial Gen X yang lebih besar dalam menuntut imbalan yang setara dengan kontribusi mereka. Sementara itu, nilai ekstrinsik Milenial berada di tingkat menengah, dan Boomers di tingkat terendah.

Ringkasan Perbedaan Nilai Kerja dari Kajian Literatur

| Dimensi Nilai Kerja | Baby Boomers (BB) | Generasi X (X) | Generasi Milenial (Y) |

| Sentralitas Kerja | Tinggi (Hidup untuk bekerja, Loyal) | Menengah (Independen, Otonomi) | Rendah (Bekerja untuk hidup, Mencari makna) |

| Etos Kerja | Pekerja keras, optimis, kompetitif | Skeptis, Altruistik, berorientasi hasil | Berorientasi prestasi, membutuhkan mentoring |

| Sikap terhadap Hierarki | Kepatuhan dan Penghormatan Tinggi | Skeptis, Mempertanyakan Otoritas | Cenderung Menentang Otoritas |

| Waktu Luang & WLB | Preferensi Waktu Luang Terendah | Prioritas WLB Menengah | Preferensi Waktu Luang Tertinggi |

| Nilai Ekstrinsik (Uang, Status) | Terendah | Tertinggi | Menengah |

Perbedaan Adopsi Teknologi dan Gaya Komunikasi

Perbedaan paling mendasar dalam cara berinteraksi di tempat kerja terletak pada status Digital Immigrant (DI) versus Digital Native (DN).

Digital Immigrants (DI), yang mencakup Boomers dan Gen X, mengadopsi teknologi digital di kemudian hari. Mereka cenderung menggunakan metode komunikasi formal seperti email, dan mereka menghargai proses yang bertahap.

Sebaliknya, Digital Natives (DN), terutama Gen Z dan Gen Y, tumbuh di tengah teknologi digital. Mereka sangat terbiasa mendapatkan informasi dengan cepat, seringkali melalui perangkat mobile dan aplikasi komunikasi. DN lebih memilih online chats daripada email, dan instant messaging daripada panggilan telepon konvensional. Mereka merasa nyaman dengan transfer informasi yang cepat dan multitasking.

Perbedaan ini bukan hanya masalah preferensi pribadi, tetapi masalah efisiensi kognitif. Gen Z, yang terbiasa dengan efisiensi teknologi tinggi , melihat sistem komunikasi tradisional (seperti email berantai panjang atau rapat fisik berkepanjangan) sebagai penghambat yang kurang efisien. Inilah yang menjelaskan mengapa generasi DI sering melihat generasi DN sebagai tidak sabaran; padahal, generasi muda hanya menerapkan logika efisiensi digital pada proses fisik.

Sikap Terhadap Isu Sosial dan Lingkungan

Generasi muda menunjukkan kesadaran dan komitmen yang jauh lebih tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan dibandingkan dengan generasi pendahulu mereka.

Generasi Z, sebagai contoh, memiliki peran aktif dalam menyuarakan keadilan iklim—prinsip bahwa dampak perubahan iklim harus ditanggung secara adil. Mereka memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan menginspirasi tindakan kolektif. Partisipasi mereka dalam diskusi kebijakan, kampanye sosial, dan adopsi gaya hidup berkelanjutan menunjukkan komitmen terhadap masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Gen Alpha, melalui konektivitas digital mereka, juga ditandai sebagai kelompok yang lebih kolektivis, yang memungkinkan mereka untuk menggalang pengaruh dalam isu-isu global sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang ingin merekrut dan mempertahankan talenta muda tidak cukup hanya menawarkan imbalan finansial, tetapi juga harus menunjukkan komitmen yang tulus terhadap tujuan yang bermakna (purpose) dan nilai-nilai ESG (Environmental, Social, Governance) yang sejalan dengan aspirasi Gen Z.

Implikasi Strategis dan Manajemen Lintas Generasi

Mengelola Ketegangan dan Stereotip di Tempat Kerja

Perbedaan mendasar dalam nilai kerja dan komunikasi sering menjadi akar konflik lintas generasi. Manajer harus menyadari bahwa konflik ini bersifat struktural (didorong oleh pengalaman formatif), bukan personal.

Stereotip seperti label Milenial yang ‘narsistik’ atau Gen Z yang ‘mental lemah’ perlu ditangani dengan pemahaman kontekstual. Kebutuhan Gen Z akan efisiensi tinggi dan umpan balik cepat adalah adaptasi terhadap hiper-konektivitas, bukan keengganan untuk bekerja keras. Demikian pula, “sensitivitas” yang sering disematkan pada Gen Z sebenarnya adalah keterbukaan emosional yang terlatih untuk mendiskusikan masalah kesehatan mental dan isu-isu sosial yang sulit.

Untuk mengatasi bias generasi, organisasi perlu memperkuat penerapan Sistem Merit yang kuat, yang berfokus pada output dan kompetensi dibandingkan kepatuhan jam kerja atau loyalitas berdasarkan masa kerja (tenure). Dengan berfokus pada kinerja terukur, organisasi dapat meminimalisir potensi konflik yang timbul dari perbedaan pandangan terhadap etos kerja.

Kesiapan Generasi Z dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Generasi Z memegang peran strategis dalam menghadapi Bonus Demografi 2030. Kesiapan Gen Z dapat dibagi menjadi kesiapan keterampilan (skill) dan kesiapan mental.

Kesiapan mereka dalam menghadapi era bonus demografi harus dilihat dari upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan potensi mereka, yang diharapkan dapat membawa kemajuan signifikan. Gen Z telah menunjukkan pengaruh besar dalam sektor ekonomi, terbukti dengan dominasi mereka di pasar modal Indonesia.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa meskipun mereka merupakan digital natives, Gen Z menghadapi tekanan kesehatan mental yang signifikan. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang lahir di era digital telah didiagnosis menderita masalah kesehatan mental, dengan kecemasan, tekanan akademis, dan penggunaan teknologi berlebihan menjadi faktor utama. Oleh karena itu, investasi dalam dukungan kesehatan mental, bersamaan dengan pengembangan skill teknis, sangat penting untuk memaksimalkan potensi demografis ini. Organisasi yang gagal mengelola kesejahteraan mental Gen Z berisiko kehilangan talenta yang efisien dan berorientasi pada tujuan.

Strategi Retensi dan Mentoring Lintas Generasi

Manajemen lintas generasi yang optimal membutuhkan strategi yang menyeimbangkan tuntutan setiap kohort untuk mencapai sinergi. Kinerja karyawan antar-generasi menunjukkan perbedaan yang signifikan, mengindikasikan bahwa perbedaan kemampuan generasi menghasilkan kinerja yang baik di hadapan motivasi yang tepat.

- Mengakomodasi Baby Boomers: Pengalaman dan loyalitas Boomers harus dihargai. Mereka dapat diarahkan untuk berperan sebagai mentor struktural, mentransfer pengetahuan institusional kepada generasi muda, sambil diberikan pelatihan yang terukur dalam mengintegrasikan alat digital baru.

- Menjembatani Generasi X: Menghargai kebutuhan mereka akan otonomi, kompensasi ekstrinsik yang jelas , dan prioritas WLB. Mereka adalah penghubung penting yang dapat mengelola Milenial dan Gen Z, karena mereka memahami independensi dan pragmatisme.

- Mendukung Milenial dan Generasi Z: Menyediakan jalur karier yang transparan dan cepat, yang menawarkan tantangan dan makna, bukan sekadar hirarki vertikal. Pemberian mentoring yang eksplisit dan frekuensi umpan balik yang tinggi sangat penting bagi Milenial. Bagi Gen Z, investasi harus difokuskan pada digitalisasi proses bisnis untuk memenuhi tuntutan mereka akan efisiensi dan mengakomodasi komitmen mereka terhadap aktivisme sosial dengan memberikan platform purpose-driven.

- Mempersiapkan Generasi Alpha: Saat Gen Alpha mulai memasuki sekolah dan pasar kerja di masa depan, fokus harus diletakkan pada penanaman nilai empati dan kerja sama, dan memanfaatkan kemampuan co-creation mereka.

Dengan memahami perbedaan mendasar dalam sentralitas kerja, sikap terhadap otoritas, dan preferensi komunikasi, organisasi dapat bertransisi dari manajemen konflik generasi menuju manajemen sinergi lintas generasi.

Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap lima kohort generasi utama—Baby Boomers, Generasi X, Milenial, Generasi Z, dan Generasi Alpha—menegaskan bahwa perbedaan nilai dan karakteristik mereka adalah produk dari konteks sejarah dan perkembangan teknologi yang mereka alami.

Diferensiasi kunci terletak pada sentralitas kerja: Baby Boomers “hidup untuk bekerja,” sementara Milenial dan Gen Z “bekerja untuk hidup.” Gen X bertindak sebagai jembatan, menggabungkan etos hasil dari Boomers dengan kebutuhan WLB dari Milenial, sambil memegang nilai ekstrinsik tertinggi sebagai respons terhadap ketidakpastian formatif mereka. Generasi Z dan Alpha didorong oleh efisiensi digital, menuntut umpan balik cepat dan lingkungan kerja yang efisien, serta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dan lingkungan.

Untuk mencapai kinerja optimal di lingkungan kerja yang didominasi oleh multi-generasi, organisasi harus mengadopsi kerangka kerja yang melampaui label stereotip. Manajemen yang sukses harus mengintegrasikan sistem merit yang ketat, menginvestasikan sumber daya untuk mengakomodasi teknologi Digital Native (Gen Z/Alpha), dan merancang strategi mentoring yang eksplisit. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan kekuatan unik yang dibawa oleh setiap generasi untuk bersinergi dan mencapai tujuan strategis bersama.