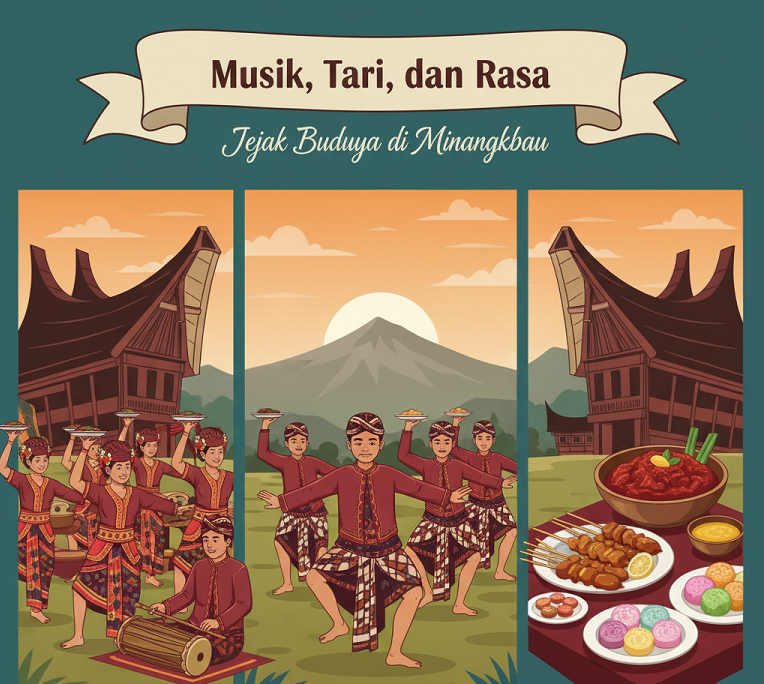

Musik, Tari, dan Rasa: Jejak Budaya di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau, yang merupakan salah satu entitas kebudayaan Melayu di Nusantara , dikenal secara luas melalui sistem kekerabatan matrilineal yang unik dan filosofi hidupnya yang mendalam. Pengkajian budaya Minangkabau secara komprehensif memerlukan fokus pada manifestasi sensorik yang paling terlihat: Musik, Tari (Gerak), dan Rasa (Kuliner). Ketiga pilar ini berfungsi sebagai medium komunikasi sosial, ritual, dan cermin identitas kolektif. Pemilihan trilogi ini menunjukkan bahwa warisan Minangkabau diwariskan tidak hanya melalui aturan kognitif dan hukum adat, tetapi juga melalui ekspresi kinestetik (gerak tari), akustik (bunyi musik), dan organoleptik (pengalaman rasa). Ini adalah sarana utama masyarakat dalam mengekspresikan, menjalankan, dan mewariskan filosofi utama mereka.

Definisi Kontekstual Minangkabau dan Konsep Luhak Nan Tigo

Secara administratif, sebagian besar wilayah kebudayaan Minang berada dalam Propinsi Sumatera Barat. Identitas regional Minangkabau secara historis dan kultural berpusat pada konsep tiga daerah utama yang disebut Luhak Nan Tigo: Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto. Ketiga wilayah ini bukan sekadar unit administratif, tetapi pusat pertumbuhan tradisi dan fondasi kehidupan sosial.

Luhak Tanah Datar sering kali dianggap sebagai jantung peradaban Minangkabau, pusat pemerintahan adat, dan birthplace bagi berbagai tradisi, tempat berdirinya Istano Basa Pagaruyung. Di wilayah ini, sistem kekerabatan matrilineal diterapkan dengan sangat kuat, berperan signifikan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai leluhur. Sementara itu, Luhak Agam dikenal sebagai pusat utama perkembangan budaya, seni, tradisi, dan pendidikan agama Islam, menunjang integrasi harmonis antara adat dan syarak. Adapun Luhak Lima Puluh Koto memainkan peran strategis dalam dimensi sosial dan ekonomi, terkenal karena kekayaan sumber daya alam seperti hasil pertanian dan perkebunan. Kekhasan regional ini memengaruhi variasi manifestasi musik, tari, dan kuliner di seluruh Ranah Minang.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang berarti Adat bersendikan Syariat, dan Syariat bersendikan Al-Quran, adalah landasan utama yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Integrasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang, melibatkan dialog, perjuangan, dan penyesuaian antara nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam.

Momen penting dalam sejarah integrasi ini adalah Perang Padri (awal abad ke-19). Konflik antara Kaum Adat dan Kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam secara ketat pada akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk menyelaraskan adat dengan syariat Islam. Sejak saat itu, ABS-SBK menjadi pedoman yang mengukuhkan identitas Minangkabau sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat.

Dalam konteks estetika, filosofi ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi budaya yang sangat sukses. Alih-alih menghilangkan tradisi seni pra-Islam, ABS-SBK merekontekstualisasinya, memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan relevan dalam kerangka keagamaan. Hal ini terlihat dalam upaya menghidupkan kembali seni tradisional seperti Randai dan Talempong dengan nafas ABS-SBK. Sebagai contoh, Tari Piring, yang awalnya merupakan tari pemujaan dewa pertanian, ditransformasi sehingga Gerak Pasambahan pertamanya dimaknai sebagai bentuk syukur kepada Allah. Transformasi ini menunjukkan bagaimana budaya Minangkabau menggunakan kerangka ABS-SBK untuk menjaga kontinuitas filosofis di tengah perubahan keyakinan fundamental.

Harmoni Bunyi: Eksistensi Musik Tradisional dan Evolusi Akustik

Musik tradisional Minangkabau secara umum dikategorikan sebagai “bunyi-bunyian” yang bersifat kontekstual. Kekayaan organologi instrumen Minang terbagi berdasarkan cara memainkannya.

Organologi Musik Minangkabau

Instrumen Minangkabau mencakup berbagai jenis yang memainkan peran ritmis, melodis, dan penanda, terutama dalam upacara adat:

- Jenis Dipukul atau Ditabuh: Meliputi Talempong (alat musik khas), Rabano (sejenis gendang/rebana, instrumen ritmis ), dan Aguang (Gong Minang).

- Jenis Ditiup: Meliputi Saluang, Serunai, Bansi, dan Pupuik Tanduk. Penggunaan ibu jari kanan dan kiri sangat penting, misalnya pada Bansi, untuk menahan dan menutup lubang nada.

Talempong: Jantung Ritual dan Presentasi Estetis

Talempong merupakan instrumen musik yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam mengiringi prosesi arak-arakan upacara perkawinan dan Batagak Pangulu (pengukuhan penghulu baru). Fungsi Talempong Pacik dalam konteks ritual ini sangat beragam: sebagai sarana ritual, hiburan, presentasi estetis, ekspresi emosi, dan sarana komunikasi.

Bentuk Penyajian Talempong Pacik

Penyajian Talempong Pacik, yang termasuk dalam teknik interlocking tradisional, melibatkan empat orang pemain. Satu perangkat instrumen terdiri dari enam buah talempong (Talempong Induak, Talempong Paningkah, dan Talempong Anak, masing-masing sepasang) ditambah satu instrumen Gandang Rabano untuk kesempurnaan ritmis. Tiga pemain bertanggung jawab atas talempong, dan satu pemain pada gendang.

Secara teknis, setiap pemain talempong memegang dua buah talempong secara vertikal menggunakan tangan kiri, sementara tangan kanan memukulnya dengan panokok (stik kayu). Pembagian tugas instrumen sangat terstruktur: Talempong Induak berfungsi sebagai dasar atau pondasi irama. Talempong Paningkah dan Talempong Anak berperan sebagai pengikut (paningkah) Induak, memainkan pola ritme yang bervariasi. Ketiganya saling mengisi untuk menciptakan irama yang utuh dan memeriahkan suasana.

Keunikan Akustik Regional

Salah satu temuan menarik dalam kajian musik Talempong adalah variasi regional, seperti yang terdapat di Jorong Subarang, Nagari Paninggahan. Di sana, musik Talempong memiliki keunikan karena menggunakan nada-nada setengah (seperti cis, dis, fis, gis, atau ais) yang dianggap langka dibandingkan kesenian Talempong Pacik pada umumnya. Nada-nada ini, yang memiliki jarak jauh antar frekuensinya (misalnya Talempong Induak pada nada c5-e5, Paningkah pada d5-f5), dipertahankan oleh para pemain karena mereka merasa nada-nada tersebut “lebih nikmat” dan “cocok” untuk mengiringi gua-gua (lagu-lagu) setempat.

Perbedaan akustik ini menggarisbawahi dinamika budaya di Minangkabau. Meskipun musik tradisional ditandai sebagai “statis” dan terikat pada konteks , pelestarian nada-nada langka berdasarkan alasan rasa subjektif menunjukkan bahwa kepatuhan fungsional terhadap ritual adat dapat diimbangi dengan preferensi estetis lokal yang spesifik. Selain itu, pertunjukan Talempong di Nagari Paninggahan mayoritas dimainkan oleh kaum wanita berusia 35 hingga 75 tahun, menjadikannya identitas budaya yang penting dalam konteks sosial.

Saluang dan Dendang: Ekspresi Emosi Melankolis (Ratok)

Saluang, sebagai instrumen tiup, memainkan peran penting dalam tradisi Dendang Minangkabau. Salah satu genre dendang yang menonjol adalah Ratok, yang dicirikan oleh melodi mello dan ritme bebas (free ritem). Ratok seringkali melantunkan Kaba (cerita rakyat atau narasi historis).

Pertunjukan Ratok Saluang memiliki dimensi sosial-emosional yang kuat. Ketika pendendang melantunkan Kaba, ia dapat memicu interaksi dan respons spontan dari penonton yang disebut “Kuaian” (sorakan spontan), terutama jika ada elemen lucu atau ganjil dalam cerita. Sifat free ritem pada Ratok mencerminkan fleksibilitas ekspresi yang tinggi, memungkinkan pengolahan emosi mendalam seperti kesedihan atau nostalgia. Interaksi Kuaian menegaskan bahwa musik di Minangkabau berfungsi sebagai komunikasi dua arah, menciptakan dialog aktif antara penampil dan masyarakat, bukan hanya presentasi pasif.

Jejak Kontemporer: Musik Kawin Silang

Meskipun musik Minangkabau tradisional secara historis cenderung statis dan terikat konteks , terjadi perkembangan signifikan sejak paruh kedua abad ke-20, yang ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan formal seperti Perguruan Tinggi Seni. Perkembangan dinamis ini memicu munculnya fenomena perubahan yang didefinisikan sebagai “kontemporer.”

Perkembangan ini telah melahirkan karya-karya baru, seperti komposisi “Kawin Silang,” yang mencerminkan dialog antara tradisi lokal dan perspektif formal akademis. Upaya ini menunjukkan bahwa seniman Minang berusaha mempertahankan identitas budaya melalui “bunyi-bunyian” kontekstual sambil beradaptasi dengan kerangka estetika dan tren perkembangan musik global, menjadikannya contoh pelestarian melalui inovasi.

Tabel 1: Peran Fungsional Alat Musik Tradisional Minangkabau

| Alat Musik | Klasifikasi Organologi | Fungsi Utama dalam Upacara/Kontekstual | Karakteristik Kunci dan Konteks Data |

| Saluang | Ditiup (Aerofon) | Pengiring Dendang dan Kaba, ekspresi Ratok (kesedihan) | Melodi mello/free ritem. Memicu Kuaian (sorakan spontan) penonton. |

| Talempong | Dipukul/Ditabuh (Idiofon) | Musik ritual dan arak-arakan (Perkawinan, Batagak Pangulu), hiburan | Teknik interlocking (Talempong Pacik). Kadang menggunakan nada setengah yang unik. |

| Rabano (Rebana) | Dipukul (Membranofon) | Alat musik ritmis, mengatur irama, sering dalam konteks seni Islam/Randai | Berfungsi sebagai pengatur ritme pada musik. Digunakan ritmis dan cepat dalam Tari Indang. |

| Aguang (Gong) | Dipukul (Idiofon) | Alat musik pukul untuk ritme dan penanda dalam konteks adat/pertunjukan | Termasuk dalam golongan alat musik pukul. |

Ekspresi Gerak: Simbolisme Tari dan Residu Silek dalam Estetika Minang

Hubungan Inti Tari, Silek, dan Filosofi Garak-Garik

Gerak dalam seni pertunjukan Minangkabau memiliki akar yang tak terpisahkan dari Silek (seni bela diri atau Silat). Silek bukan hanya merupakan sarana pertahanan, tetapi juga unsur penting dalam tradisi dan adat masyarakat. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, silek adalah salah satu dasar pendidikan penting yang wajib dipelajari oleh anak laki-laki di surau setelah akil balig, di samping pendidikan agama Islam.

Kesenian Randai, yang merupakan bentuk teater rakyat, mencakup tujuh unsur pembangun, di mana silek ditempatkan sebagai unsur pertama dan dasar. Silek juga menjadi sumber gerakan bagi Tari Piring. Gerak dasar silek dalam Randai ditransformasikan menjadi Garak-Garik, yang diartikan sebagai aksi dan reaksi yang seimbang dalam masyarakat. Garak-Garik dianalogikan meniru gerakan rakyat yang bekerja di sawah atau ladang, menunjukkan bahwa seni bela diri telah merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Adaptasi ini menunjukkan bahwa silek dalam budaya Minangkabau adalah literasi kinestetik dan filosofis, mengajarkan keseimbangan hidup, disiplin, dan kewaspadaan yang tersirat dalam setiap langkah tari dan pekerjaan agraris.

Tari Piring: Transformasi Ritual Agraris

Tari Piring (Tari Piriang) adalah tari tradisional ikonik yang berasal dari Solok, Minangkabau. Sejarahnya diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Pada masa pra-Islam, tari ini berfungsi sebagai tari pemujaan kepada Dewi Padi sebagai ritual ucapan terima kasih atas keberhasilan panen. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji makanan di dalam piring sambil melakukan gerakan sinkron dan dinamis.

Setelah masuknya agama Islam, fungsi dan konsep Tari Piring mengalami transformasi. Saat ini, Tari Piring berfungsi sebagai media hiburan dalam acara adat dan pernikahan, sekaligus menjadi sarana pendidikan budaya. Transformasi ini adalah bukti nyata keberhasilan ABS-SBK dalam merekontekstualisasikan tradisi.

Tari Piring memiliki setidaknya 20 gerakan, banyak di antaranya diambil dari kegiatan petani. Analisis simbolis dari gerakan kuncinya menunjukkan integrasi antara nilai agraris dan agama:

- Gerak Pasambahan: Gerakan pembuka yang dilakukan penari pria. Ini adalah adaptasi langsung dari filosofi ABS-SBK, dimaknai sebagai bentuk syukur kepada Allah dan permintaan izin agar tarian berjalan lancar.

- Gerak Agraris Lainnya: Mencakup Gerak Mencangkul, Gerak Menyiang (membersihkan gulma), Gerak Membuang Sampah, dan Gerak Menyemai benih padi. Rangkaian gerakan ini menceritakan siklus kehidupan petani, menghubungkan etos kerja, alam, dan rasa syukur.

Tari Kontekstual Lain: Payung dan Indang

Dua tarian penting lainnya mencerminkan fungsi sosial dan ritual yang berbeda:

- Tari Payung (Tari Payuang): Berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini melambangkan apresiasi terhadap cinta kasih dan biasanya dibawakan oleh penari berpasangan dalam jumlah genap, menggunakan payung sebagai instrumen utama. Tari Payung ditampilkan dalam sandiwara, pameran, atau acara pernikahan, sering diiringi oleh Talempong.

- Tari Indang: Tarian yang berakar dari tradisi Indang Pariaman, Indang Maninjau, dan Indang Tagak. Tari Indang mempertunjukkan gerakan menabuh rebana (rabano) dengan tangan secara ritmis dan cepat. Meskipun keterbatasan gerak tangan dalam menabuh rebana, intensitas dicapai melalui irama musik yang membahana, vokal, dan gerak tari yang dinamis, menunjukkan kemitraan yang kuat antara musik dan gerak.

Koreografi Baru dan Tafsir Kontemporer

Perkembangan seni tari di Minangkabau telah memasuki era kontemporer. Koreografer muda diberikan ruang ekspresi melalui program pembinaan institusi seperti Taman Budaya Sumatera Barat. Tujuan utamanya adalah melahirkan “tafsir baru atas tradisi dalam konteks kekinian”.

Tema-tema yang dieksplorasi dalam tari kontemporer berkisar pada “Ruang dan Waktu dalam Ingatan Kolektif Minangkabau”. Konsep “ruang” ditafsirkan melampaui wilayah geografis, mencakup ruang spiritual dan psikologis. Sementara “waktu” mencakup perjalanan sejarah dan pergulatan hidup.

Contoh karya kontemporer seperti “Maniti Golok” yang menggambarkan perjalanan hidup penuh tantangan dan perlunya ketekunan , dan “Antara Aku dan Aku” yang mencerminkan pergulatan batin dalam menghadapi pilihan hidup dan proses bertahan. Karya-karya ini menunjukkan bagaimana seni gerak tradisional (dipengaruhi silek) digunakan untuk membahas isu-isu psikologis dan eksistensial modern. Transformasi ini membuktikan bahwa pelestarian budaya Minangkabau tidak bersifat pengawetan museum, melainkan merupakan adaptasi aktif yang menggunakan tradisi sebagai kerangka referensi untuk menjawab tantangan masa kini.

Rasa dan Kekerabatan: Filosofi Kuliner Minangkabau (Pilar Rasa)

Kuliner Minangkabau, atau masakan Padang, merupakan pilar budaya yang kaya akan filosofi. Rasa yang disajikan tidak hanya memanjakan indra, tetapi juga menyimpan nilai-nilai etika dan sosial masyarakat.

Rendang: Etos Kerja dan Filosofi Proses

Rendang adalah kuliner ikonik Minangkabau yang menyimpan cerita dan sejarah panjang. Lebih dari sekadar hidangan, Rendang menunjukkan cara hidup orang Minang yang menghargai waktu, ketelitian, dan proses. Setiap bahan dan teknik memasak yang digunakan, yang mengutamakan ketelatenan, membawa filosofi tersendiri.

Proses memasak Rendang yang lambat dan berhati-hati merupakan metafora budaya untuk pembentukan karakter, terutama yang berkaitan dengan etos merantau (migrasi). Daya tahan Rendang melambangkan kesiapan, perencanaan jangka panjang, dan kemandirian yang dibutuhkan oleh individu Minang ketika mereka meninggalkan kampung halaman (nagari). Pelestarian Rendang tidak hanya berfokus pada resep, tetapi juga menjaga keberlanjutan bahan makanan lokal dan praktik pertanian tradisional.

Filosofi dalam Hidangan Kecil: Sala Lauak

Filosofi Minangkabau juga tercermin dalam hidangan sederhana seperti Sala Lauak, makanan kecil berbentuk bulat dari ikan teri dan tepung. Filosofinya adalah bahwa kebahagiaan dan kelezatan hidup dapat hadir dalam bentuk yang sederhana.

Berbeda dengan Rendang yang melambangkan keagungan proses, Sala Lauak berfungsi sebagai simbol kerendahan hati dan keakraban antarwarga. Kontras antara hidangan monumental (Rendang) dan hidangan sehari-hari (Sala Lauak) menunjukkan spektrum nilai Minangkabau yang luas, mencakup baik kehati-hatian dalam perencanaan besar maupun pentingnya kesederhanaan dalam interaksi komunal.

Tradisi Komunal: Makan Bajamba dan Living Hadis

Makan Bajamba adalah tradisi adat komunal di Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan implementasi paling eksplisit dari filosofi ABS-SBK dalam konteks kuliner, karena mengatur tata cara makan yang didasarkan pada keselarasan adat dan agama.

Tradisi Makan Bajamba sejalan dengan ajaran Islam (living hadis) yang menganjurkan makan bersama dan memulai makan setelah diizinkan oleh tuan rumah. Selain itu, aturan adat dalam Bajamba menekankan peletakan makanan di lantai, bukan di atas meja makan, suatu praktik yang juga dianggap serasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, aturan sosial (Adat) mengatur hierarki dan interaksi di meja makan, sementara tata cara pelaksanaannya mendapatkan pembenaran dari Syarak (Islam). Hal ini menegaskan bahwa harmoni ABS-SBK mengatur bahkan detail interaksi sosial terkecil, mengukuhkan kekerabatan dan kesetaraan dalam lingkungan adat.

Integrasi Tiga Pilar dalam Ranah Adat (Sintesis Budaya)

Musik, Tari, dan Rasa jarang berdiri sendiri di Minangkabau; ketiganya berkonvergensi pada titik-titik krusial kehidupan sosial dan ritual.

Analisis Kasus: Sinergi Musik, Tari, dan Rasa dalam Upacara Batagak Pangulu

Upacara adat besar seperti Batagak Pangulu (pengukuhan gelar penghulu) dan perkawinan adalah puncak pertemuan tripartit budaya Minangkabau.

Dalam upacara Batagak Pangulu dan prosesi arak-arakan, musik Talempong Pacik memiliki peran sentral sebagai penanda ritual, komunikasi, dan iringan. Nada-nada yang dimainkan menciptakan atmosfer yang sesuai dengan martabat upacara. Tari-tarian adat, seperti Tari Piring (Pasambahan), mungkin ditampilkan untuk menyambut tamu atau membuka acara, mengintegrasikan gerak silek dan rasa syukur ke dalam ruang ritual.

Pada dimensi rasa, perjamuan adat yang menyertai, sering kali dalam bentuk Makan Bajamba, memperkuat hierarki sosial dan kekerabatan yang baru dikukuhkan melalui prosesi pengangkatan penghulu. Sinergi ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan Minangkabau bersifat kontekstual ; fungsinya adalah untuk melayani tujuan sosial dan ritual yang lebih besar—mempertahankan struktur adat yang berlandaskan ABS-SBK.

Hubungan Timbal Balik: Etos Kuliner dan Disiplin Seni Pertunjukan

Terdapat hubungan filosofis timbal balik antara etos yang terkandung dalam kuliner dan tuntutan teknis dalam seni pertunjukan. Nilai ketelatenan dan ketelitian yang dijunjung dalam proses pembuatan Rendang tercermin dalam disiplin teknis yang diperlukan dalam seni gerak dan bunyi.

Sebagai contoh, teknik interlocking pada Talempong Pacik menuntut sinkronisasi dan ketelitian ritmis yang tinggi dari keempat pemain. Kegagalan satu pemain dapat merusak keseluruhan irama. Disiplin ini sejalan dengan etos Minang yang menghargai proses yang teliti. Demikian pula, gerak dasar silek dalam tari menuntut fokus, keseimbangan, dan ketekunan (seperti yang dieksplorasi dalam karya tari “Maniti Golok” ), yang secara filosofis setara dengan kesabaran yang diperlukan untuk mencapai hasil maksimal, baik dalam memasak maupun dalam kehidupan.

Tinjauan Regional: Variasi di Luhak Nan Tigo

Meskipun filosofi ABS-SBK bersifat universal, manifestasi spesifik dari musik, tari, dan rasa dapat bervariasi di tiga luhak.

- Luhak Tanah Datar: Sebagai pusat pemerintahan adat dan kerajaan (Pagaruyung), penekanan pada ritual dan pelestarian adat kemungkinan memengaruhi formalitas dalam penyajian tari dan musik.

- Luhak Agam: Dikenal sebagai pusat seni dan pendidikan agama , Agam mungkin menunjukkan manifestasi seni yang lebih kuat dalam tradisi yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti pengembangan Tari Indang yang berfokus pada gerakan rebana dan vokal keagamaan.

- Luhak Lima Puluh Koto: Fokus pada dimensi sosial-ekonomi dan kekayaan alam dapat memengaruhi spesialisasi kuliner atau tradisi panen lokal.

Sintesis ini dapat disimpulkan melalui matriks yang menunjukkan bagaimana ketiga pilar budaya ini difilter dan dikukuhkan oleh filosofi utama Minangkabau.

Tabel 2: Manifestasi Musik, Tari, dan Rasa dalam Filosofi Adat Basandi Syarak (ABS-SBK)

| Pilar Budaya | Elemen Kunci | Manifestasi ABS-SBK (Nilai Syarak/Kitabullah) | Manifestasi Adat (Nilai Kekerabatan/Lokal) |

| Rasa (Kuliner) | Makan Bajamba | Anjuran makan bersama (sesuai Hadis), aturan meletakkan makanan di lantai | Penguatan kerendahan hati dan keakraban antarwarga, hierarki sosial |

| Rasa (Kuliner) | Rendang | Ketelatenan dan ketelitian sebagai nilai etos kerja yang menghargai waktu dan proses | Penggunaan bumbu lokal dan praktik pertanian tradisional |

| Tari (Gerak) | Tari Piring/Pasambahan | Gerak syukur kepada Allah, perubahan dari ritual dewa ke Islam | Representasi aktivitas agraris (Mencangkul, Menyemai) dan silek |

| Musik (Bunyi) | Talempong Pacik | Sarana ritual dalam upacara yang Islami (Perkawinan, Batagak Pangulu) | Identitas budaya regional, teknik interlocking tradisional yang kompleks |

Dinamika Pelestarian dan Masa Depan Warisan Minangkabau

Tantangan Modernisasi dan Globalisasi

Warisan budaya Minangkabau menghadapi tantangan signifikan di tengah modernisasi. Seni tradisional, yang secara hakiki bersifat statis dan terikat konteks ritual , kini berhadapan dengan perkembangan yang sangat dinamis, terutama sejak paruh kedua abad ke-20. Jika seni dipaksa menjadi komoditas hiburan semata, tanpa pemahaman kontekstualnya, ada risiko filosofi ABS-SBK yang mendasarinya akan tergerus.

Selain itu, pelestarian tidak hanya terbatas pada seni pertunjukan, tetapi juga mencakup kuliner. Modernisasi mengancam keberlanjutan bahan makanan lokal dan praktik pertanian tradisional yang menjadi inti dari rasa dan filosofi masakan Minang. Upaya pelestarian harus komprehensif untuk mempertahankan warisan berharga ini.

Strategi Pelestarian Budaya dan Peran Institusi

Pelestarian budaya Minangkabau harus melibatkan kolaborasi antara komunitas adat dan institusi formal. Perguruan Tinggi Seni dan lembaga seperti Taman Budaya Sumatera Barat memegang peran penting. Taman Budaya secara khusus berkomitmen menyediakan “ruang ekspresi” bagi koreografer muda untuk berkarya dan berinovasi. Selain itu, inisiatif seperti festival budaya yang menampilkan berbagai aspek adat Minang dan seni tradisional bernafasan ABS-SBK sangat penting untuk meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap warisan leluhur.

Peran seniman dan akademisi kunci (seperti Huriah Adam, Gusmiati Suid, dan Syahril ) juga krusial dalam menafsirkan ulang dan mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya.

Musik dan Tari Kontemporer: Re-kontekstualisasi Tradisi

Inovasi kontemporer dalam musik dan tari Minangkabau merupakan strategi pelestarian yang proaktif, bukan hanya reaktif. Seniman kontemporer berupaya melahirkan “tafsir baru” dengan menggunakan tradisi dan ingatan kolektif Minangkabau sebagai kerangka. Komposisi seperti “Kawin Silang” dalam musik dan karya tari yang mengangkat isu pergulatan batin modern menunjukkan bahwa budaya Minang memiliki kemampuan adaptasi aktif.

Penggunaan kerangka Adat yang kokoh memungkinkan budaya Minangkabau untuk memfilter dan menginternalisasi pengaruh modern, memastikan relevansinya bagi generasi muda. Pelestarian, dalam konteks ini, berarti menjaga jiwa filosofis tradisi sambil membiarkan bentuk artistik berkembang dan menjawab isu-isu kekinian.

Kesimpulan

Analisis terhadap Musik, Tari, dan Rasa di Minangkabau menegaskan bahwa ketiga pilar ini adalah manifestasi tripartit yang hidup dari filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Seni dan kuliner di Minangkabau berfungsi sebagai teks budaya yang dapat dibaca, di mana:

- Musik (terutama Talempong dan Ratok) menyediakan konteks akustik yang sakral dan media komunikasi emosional yang mendalam, menunjukkan bahwa tradisi dapat memiliki variasi estetis yang subjektif dalam kerangka ritual yang ketat.

- Tari berakar pada Silek, membentuk literasi kinestetik kolektif (Garak-Garik) yang mengintegrasikan disiplin fisik dengan etos agraris, yang kemudian direkontekstualisasi menjadi Gerak Pasambahan sebagai simbol syukur Islami.

- Rasa (terutama Rendang dan Makan Bajamba) mewakili etos kerja (ketelatenan) dan struktur sosial yang diatur secara eksplisit oleh ABS-SBK, menegaskan bahwa kepatuhan agama dan adat berjalan beriringan bahkan dalam interaksi sosial terkecil.