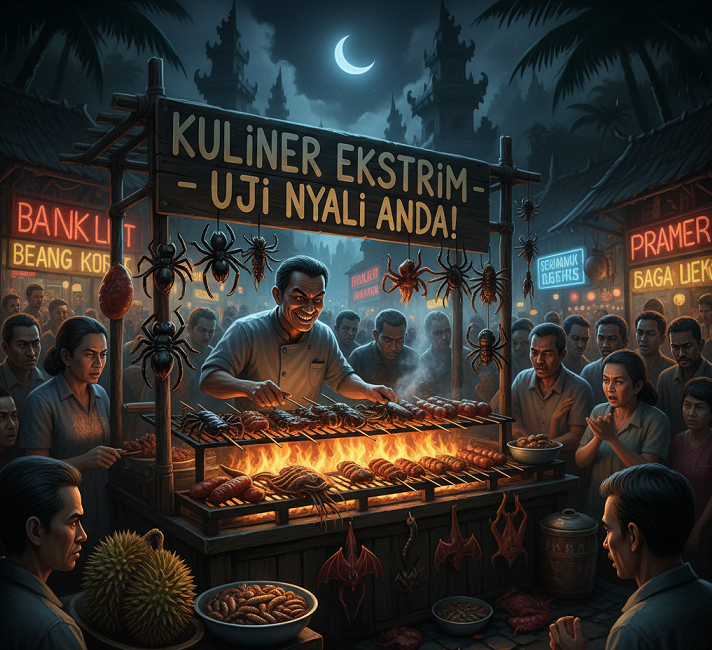

Potret Kuliner Ekstrem di Indonesia

Fenomena kuliner ekstrem di Indonesia, dengan fokus utama pada studi kasus di Minahasa, Sulawesi Utara, dan tinjauan komparatif dengan praktik serupa di daerah lain. Tulisan ini mengupas lebih dari sekadar daftar menu, melainkan menggali akar historis, konteks budaya, metode pengolahan tradisional, serta isu-isu kontemporer yang menyertainya. Analisis mendalam dilakukan terhadap aspek kesehatan (termasuk risiko zoonosis dan resistensi antibiotik), etika (melibatkan kesejahteraan hewan), dan legalitas (status hukum perdagangan hewan non-pangan). Temuan menunjukkan bahwa apa yang dianggap “ekstrem” bersifat relatif dan merupakan cerminan dari adaptasi sosiokultural terhadap lingkungan. Namun, praktik ini kini berada di persimpangan jalan dengan norma-norma global dan kesadaran modern, memicu konflik antara tradisi dan tuntutan etis serta kesehatan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masa depan kuliner ekstrem di Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait menyeimbangkan warisan budaya dengan isu-isu universal yang semakin mendesak.

Membongkar Batasan Kuliner “Ekstrem”

Istilah “kuliner ekstrem” sering kali memicu respons yang kuat, baik berupa rasa penasaran maupun penolakan. Namun, tulisan ini berargumen bahwa persepsi ini sangatlah relatif dan bergantung pada sudut pandang budaya, geografis, serta historis. Bagi sebagian besar masyarakat global, konsumsi serangga, reptil, atau hewan peliharaan dianggap tabu. Namun, bagi komunitas tertentu di Indonesia, hidangan ini telah lama menjadi bagian integral dari identitas dan warisan leluhur. Dengan demikian, kuliner ekstrem tidak hanya dipandang sebagai hidangan “aneh” atau “unik”, melainkan sebagai cerminan adaptasi, kearifan lokal, dan filosofi hidup.

Minahasa, sebuah wilayah di Sulawesi Utara, telah lama dikenal sebagai episentrum kuliner ekstrem di Nusantara. Sebuah amatan historis oleh Grafland ratusan tahun lalu mencatat bahwa etnis Minahasa dianggap sebagai “pemakan segalanya”. Pengamatan ini mengindikasikan bahwa praktik ini memiliki akar yang mendalam dan tidak semata-mata muncul sebagai tren modern. Kuliner yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitar, termasuk hewan dan tumbuhan yang tidak lazim, telah menjadi bagian dari cara hidup yang dekat dengan alam dan tantangan yang menyertainya. Tulisan ini akan menganalisis fenomena ini dari berbagai dimensi, termasuk kuliner, sosiologi, kesehatan, dan hukum, untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan bernuansa.

Episentrum Kuliner Ekstrem di Sulawesi Utara – Minahasa

Ragam dan Identitas Kuliner Minahasa

Masyarakat Minahasa memiliki kebiasaan unik dalam mengonsumsi beragam jenis daging hewan yang oleh sebagian besar orang dianggap tidak lazim. Hidangan-hidangan ini bukan sekadar hidangan sehari-hari, melainkan telah menjadi bagian penting dari identitas kuliner masyarakatnya. Ragam kuliner ekstrem yang umum ditemukan di Minahasa meliputi:

- Paniki: Olahan daging kelelawar pemakan buah. Dagingnya memiliki rasa gurih namun bertekstur alot, dan sering diolah menjadi masakan pedas seperti rica-rica, woku, atau sup.

- RW (Rintek Wuuk): Hidangan berbahan dasar daging anjing dan, pada kasus tertentu, daging kucing. Daging ini diolah dengan bumbu khas Minahasa yang kaya rempah-rempah.

- Kawok: Daging tikus hutan berekor putih yang diolah menjadi hidangan panggang. Cita rasa daging tikus ini disebut mirip dengan daging ayam dan memiliki sedikit rasa manis. Daging tikus juga kerap menjadi santapan sehari-hari dan mudah ditemukan di pasar tradisional.

- Daging Ular: Terutama ular piton, yang diolah menjadi rica-rica dengan cita rasa pedas. Di beberapa daerah, olahan daging ular kerap menjadi hidangan dalam acara-acara tertentu.

- Daging Biawak: Sering diolah dengan bumbu pedas ala Minahasa atau bumbu daun. Cita rasanya disebut mirip dengan daging ayam dan ular.

- Daging Lainnya: Kuliner ekstrem lain yang juga lumrah dikonsumsi adalah daging babi, katak, dan rusa.

Pemilihan hewan-hewan ini sebagai bahan pangan mencerminkan hubungan mendalam masyarakat Minahasa dengan lingkungannya. Kuliner ini merupakan evolusi budaya yang beradaptasi dengan sumber daya alam di sekitarnya. Dengan memanfaatkan “apa saja” yang tersedia, masyarakat Minahasa mengembangkan sistem pangan yang tangguh. Praktik ini bukan sekadar pencarian sensasi rasa, tetapi merupakan strategi adaptasi yang telah termodifikasi menjadi warisan budaya, mencerminkan filosofi hidup yang dekat dengan alam, di mana setiap sumber daya, bahkan yang tidak konvensional, memiliki potensi nutrisi dan kegunaan.

“Rintek Wuuk” (RW) dan Makna Budayanya

Di antara beragam kuliner ekstrem, “Rintek Wuuk” atau RW memiliki posisi yang sangat penting dalam budaya Minahasa. Secara harfiah, Rintek Wuuk berarti “bulu halus”. Nama ini merujuk pada bumbu khas yang awalnya diaplikasikan pada hewan-hewan yang memiliki bulu halus dan “beraroma panas”.

Peran RW melampaui sekadar hidangan biasa. Dalam tradisi Minahasa, RW adalah “pustaka kuliner” dan hidangan wajib yang disajikan dalam perhelatan-perhelatan penting, terutama pesta pernikahan. Status RW sebagai makanan wajib pada acara sakral menunjukkan bahwa konsumsinya melampaui kebutuhan nutrisi semata. Ini adalah praktik sosial yang berfungsi sebagai penanda identitas budaya dan memperkuat ikatan komunitas. Penggunaan hidangan yang secara global dianggap kontroversial dalam ritual komunal menciptakan kontradiksi menarik: apa yang mungkin dipandang sebagai hal tabu oleh dunia luar justru menjadi lambang kebersamaan yang mengikat di dalam komunitas Minahasa. Hal ini menegaskan bahwa makanan memiliki peran vital dalam mengikat hubungan sosial dan melestarikan warisan leluhur.

Metode Pengolahan dan Cita Rasa Khas

Mengolah daging ekstrem membutuhkan teknik khusus untuk mengatasi tekstur dan aroma yang unik. Salah satu tahap penting adalah pembersihan awal yang sering melibatkan pembakaran. Daging anjing dan kucing, misalnya, dibakar hingga bulunya hangus sebelum isi perutnya dibersihkan. Daging ular juga dibakar hingga setengah matang untuk membersihkan kulit luarnya. Daging biawak dan kucing bahkan dipanggang dengan api kecil untuk mengeringkan darahnya.

Cita rasa yang dominan pada kuliner Minahasa berasal dari rempah-rempah yang melimpah. Bumbu khas seperti rica-rica, woku, dan bumbu RW menggunakan campuran cabai, jahe, kunyit, serai, bawang merah, daun jeruk, dan kemangi. Menurut masyarakat Minahasa, semakin pedas olahan bumbu RW, semakin lezat dan nikmat rasanya.

Penggunaan rempah-rempah yang masif dan teknik pengolahan yang spesifik ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan rasa yang kuat, tetapi juga berfungsi sebagai kearifan lokal dalam mengatasi aroma amis dan tekstur yang tidak biasa. Teknik ini menunjukkan pengetahuan tradisional yang mendalam dalam menghadapi tantangan dari bahan baku yang tidak konvensional. Proses ini merupakan transformasi bahan baku melalui kearifan lokal untuk menciptakan hidangan yang aman dan lezat berdasarkan standar tradisional.

Pasar Tomohon: Jantung Perdagangan dan Kontroversi

Pasar Beriman Tomohon di Kabupaten Minahasa dikenal hingga ke luar negeri sebagai pusat perdagangan daging hewan-hewan ekstrem. Pasar ini berfungsi sebagai pusat komersial di mana daging anjing, kucing, rusa, ular piton, dan kelelawar dijual secara terbuka. Keberadaan pasar ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang penasaran dan ingin mencoba hidangan-hidangan tersebut.

Namun, popularitas Pasar Tomohon juga menciptakan kontroversi etis yang signifikan. Di satu sisi, pasar ini merupakan pusat ekonomi penting bagi komunitas lokal. Di sisi lain, visibilitas globalnya memicu kecaman keras dari kelompok perlindungan hewan, yang menganggap praktik perdagangan dan penyembelihan di sana sangat tidak etis dan kejam. Sebagai respons terhadap tekanan ini, pemerintah setempat akhirnya mengeluarkan larangan penjualan daging anjing dan kucing di Pasar Tomohon per Juli 2023. Peristiwa ini merupakan contoh nyata bagaimana isu lokal yang berakar pada tradisi dipaksa untuk beradaptasi dengan norma-norma etika global, menciptakan dilema antara keberlanjutan ekonomi-budaya dan tuntutan kemanusiaan universal.

Tabel 1: Ragam Kuliner Ekstrem Minahasa dan Karakteristiknya

| Nama Hidangan | Bahan Baku Utama | Metode Pengolahan Khas | Cita Rasa | Peran Budaya |

| Paniki | Kelelawar pemakan buah | Dibakar, dimasak dengan santan dan bumbu tradisional (rica-rica, woku) | Pedas dominan, gurih, tekstur alot | Bagian dari identitas kuliner |

| RW (Rintek Wuuk) | Daging anjing & kucing | Dibakar untuk menghilangkan bulu, dipotong kecil, dimasak dengan bumbu kaya rempah | Pedas, gurih | Hidangan wajib dalam pesta pernikahan dan perhelatan penting |

| Kawok | Tikus hutan berekor putih | Dipanggang atau dimasak dengan daun leilem/bumbu rica dan santan | Mirip daging ayam, sedikit manis | Santapan sehari-hari |

| Daging Ular | Ular piton | Dibakar setengah matang, dipanggang untuk mengeringkan darah, dimasak rica-rica | Pedas, mirip daging ayam | Sering disajikan dalam acara khusus |

| Daging Biawak | Biawak | Kulit dibakar/dikupas, dipanggang untuk mengeringkan darah, dimasak dengan bumbu daun atau pedas | Mirip daging ayam | Dipercaya memiliki manfaat kesehatan |

Lanskap Kuliner Ekstrem di Berbagai Daerah Indonesia

Fenomena kuliner ekstrem tidak hanya eksklusif di Minahasa, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah lain di Indonesia, masing-masing dengan konteks budaya dan sejarahnya sendiri.

Jawa: Dari Serangga hingga Reptil

Di Jawa, kuliner ekstrem memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda dari Minahasa. Salah satu contoh paling populer adalah belalang goreng yang menjadi ciri khas daerah Gunungkidul, Yogyakarta. Sejarahnya, kuliner ini muncul sebagai respons pragmatis terhadap wabah hama belalang yang mengancam pertanian. Petani mengubah “musuh” menjadi sumber protein. Uniknya, konsumsi belalang goreng juga memiliki legitimasi agama. Belalang termasuk bangkai yang halal dikonsumsi menurut hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini membedakannya secara signifikan dari isu halal/haram pada konsumsi daging lainnya. Kehalalan dan rasanya yang gurih, renyah seperti udang goreng, menjadikan belalang goreng populer dan bahkan menjadi oleh-oleh khas.

Selain serangga, konsumsi reptil juga lazim di Jawa, seperti sate dan tongseng biawak atau ular. Hidangan ini dapat ditemukan di beberapa kota besar seperti Jakarta. Terdapat perbedaan dalam cara pengolahan dan bumbu. Di Jawa, daging biawak dan ular cenderung diolah menjadi sate atau tongseng , sementara di Sulawesi, olahan dengan bumbu pedas seperti rica-rica lebih umum. Perbedaan ini membuktikan bahwa “ekstremitas” suatu kuliner ditentukan oleh perpaduan sejarah, faktor lingkungan, dan penerimaan sosial. Belalang goreng di Gunungkidul muncul dari kebutuhan fungsional (mengendalikan hama) dan memiliki legitimasi agama, membuatnya diterima secara luas dan tidak banyak menimbulkan kontroversi. Sebaliknya, kuliner anjing di Minahasa berakar pada tradisi, tidak memiliki legitimasi serupa bagi mayoritas umat Muslim, dan kini berhadapan dengan isu etis dan kesehatan yang lebih kompleks.

Kuliner Unik di Daerah Lain

Beberapa daerah lain di Indonesia juga memiliki kuliner yang menggunakan bahan baku non-daging konvensional, yang memperluas definisi “ekstrem” itu sendiri. Di Sumatra, terdapat Pagit-pagit dari Sumatra Utara, yang berbahan dasar rerumputan yang dimamah oleh hewan ternak yang diambil langsung dari usus hewan. Ada pula Anyang rawan dari Minang, kuliner langka yang terbuat dari tulang lunak kepala sapi yang direbus dan diolah menjadi urap.

Di Pulau Jawa, beberapa kuliner unik lainnya mencakup Kue Ampo dari Tuban yang dibuat dari tanah liat jenis latosol yang diserut dan diasapi. Kue ini memiliki tekstur kering dan renyah dengan rasa sedikit pahit. Ada juga Jenang Saren dari Jawa Tengah, yang dibuat dari gula jawa, tepung ketan, dan sekam padi. Kuliner-kuliner ini menunjukkan kekayaan budaya kuliner Indonesia yang melampaui batasan kategori standar. Penggunaannya mencerminkan kecerdikan lokal untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, tidak peduli seberapa anehnya bagi orang lain, dan merupakan cerminan dari adaptasi kreatif terhadap kondisi lingkungan setempat.

Tabel 2: Komparasi Kuliner Ekstrem Regional

| Daerah | Nama Kuliner | Bahan Baku Utama | Konteks Budaya/Sejarah | Cita Rasa & Pengolahan |

| Minahasa, Sulawesi Utara | RW (Rintek Wuuk) | Daging anjing, kucing | Warisan budaya, hidangan wajib acara besar | Pedas, kaya rempah Minahasa |

| Gunungkidul, Yogyakarta | Belalang Goreng | Belalang kayu | Mengatasi hama tanaman, respons terhadap kondisi geografis | Gurih, renyah, seperti udang goreng, varian manis & pedas |

| Jakarta, Pulau Jawa | Sate/Tongseng Biawak | Daging biawak | Dipercaya sebagai obat tradisional | Diolah menjadi sate atau tongseng |

| Minang, Sumatra Barat | Anyang Rawan | Tulang lunak kepala sapi | Masakan langka khas Minang, tradisi memanfaatkan seluruh bagian hewan | Diolah menjadi urap dengan parutan kelapa |

| Tuban, Jawa Timur | Kue Ampo | Tanah liat jenis latosol | Oleh-oleh khas, praktik tradisional memanfaatkan sumber daya alam | Kering, renyah, sedikit pahit |

Analisis Multidimensi: Kontroversi dan Perspektif Modern

Kuliner ekstrem di Indonesia, terutama yang melibatkan hewan seperti anjing, kucing, dan reptil, kini menjadi subjek perdebatan yang intens dari berbagai sudut pandang—kesehatan, etika, dan hukum.

Dilema Kesehatan dan Zoonosis

Konsumsi daging hewan liar atau yang tidak umum dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Salah satu bahaya terbesar adalah potensi paparan zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Daging anjing, misalnya, dapat menularkan virus rabies,

Echinococcosis (infeksi cacing pita), dan Toxoplasmosis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menduga bahwa perdagangan daging anjing adalah faktor utama penyebaran rabies di Indonesia. Selain itu, kondisi penyembelihan dan pengolahan yang tidak higienis dapat meningkatkan risiko penyebaran patogen seperti Salmonella dan E. coli. Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol pada hewan yang ditujukan untuk konsumsi juga dapat menyebabkan resistensi antibiotik, yang merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang serius.

Di sisi lain, terdapat keyakinan tradisional yang kuat mengenai manfaat kuratif dari konsumsi daging ekstrem. Daging biawak, misalnya, dipercaya dapat meningkatkan stamina, mencegah serangan asma, dan menyembuhkan penyakit kulit. Daging ular juga sering diklaim bagus untuk kulit karena kandungan protein dan lemak tak jenuhnya. Namun, keyakinan ini sering kali tidak didukung oleh bukti medis yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi yang terkandung dalam daging reptil tidak lebih istimewa dibandingkan sumber protein dan lemak sehat lain yang lebih mudah didapat dan aman, seperti daging ayam atau ikan. Terdapat ketegangan yang nyata antara keyakinan turun-temurun tentang manfaat kuratif dan bukti medis kontemporer yang justru menyoroti bahayanya.

Konflik Etika dan Kesejahteraan Hewan

Isu etika menjadi salah satu pendorong utama kontroversi seputar kuliner ekstrem. Berbagai organisasi perlindungan hewan, termasuk Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan koalisi Dog Meat Free Indonesia , aktif mengampanyekan penolakan terhadap perdagangan daging anjing dan kucing. Argumentasi mereka berpusat pada penderitaan hewan, di mana anjing-anjing sering kali ditangkap dan diangkut dalam kondisi yang sangat buruk. Selain itu, praktik pencurian hewan peliharaan menjadi masalah serius, memicu keresahan di masyarakat.

Konflik ini merupakan benturan antara nilai-nilai budaya yang menghargai adaptasi lingkungan dan tradisi leluhur dengan nilai-nilai universal modern tentang hak dan kesejahteraan hewan. Tanggapan pemerintah dan politik terhadap isu ini juga menunjukkan kompleksitasnya. Meskipun ada upaya di tingkat lokal, seperti larangan penjualan daging anjing dan kucing di Pasar Tomohon dan inisiasi aturan serupa oleh DPRD DKI Jakarta , upaya legislasi di tingkat nasional belum berhasil. Usul RUU larangan konsumsi daging anjing ditolak oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dengan alasan bahwa konsumsi tersebut merupakan hak warga negara yang harus dilindungi dalam kerangka keanekaragaman.

Tinjauan Hukum dan Regulasi

Legalitas praktik perdagangan kuliner ekstrem di Indonesia berada dalam “zona abu-abu” karena kurangnya klasifikasi hukum yang jelas. Sebuah penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan bahwa daging anjing, kelelawar, dan ular tidak termasuk dalam kategori “pangan” sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tentang Pangan. Karena tidak diklasifikasikan sebagai pangan, perdagangannya dianggap tidak sah atau tidak diatur secara memadai. Kekosongan hukum ini secara tidak langsung memicu masalah lain, seperti kurangnya pengawasan higienis dan membiarkan perdagangan ilegal terus berlangsung, termasuk praktik pencurian hewan. Kegagalan regulasi di tingkat nasional menunjukkan bahwa isu ini masih sangat sensitif dan memerlukan pendekatan yang lebih terperinci.

Tabel 3: Analisis Risiko dan Status Hukum Terkait Kuliner Ekstrem

| Isu Kritis | Sub-aspek | Dampak dan Bukti | Status Hukum/Tindakan Terkini | |

| Kesehatan | Zoonosis | Penularan Rabies, Echinococcosis, Salmonella, dan E. coli. WHO menduga perdagangan anjing adalah faktor penyebaran rabies. | Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan peringatan kesehatan. Upaya legislasi lokal (DKI Jakarta) mengaitkan larangan dengan isu kesehatan. | |

| Etika | Kesejahteraan Hewan | Hewan diangkut dalam kondisi tidak manusiawi, praktik pencurian hewan peliharaan meningkat. | Pasar Tomohon melarang penjualan daging anjing & kucing per Juli 2023. Kampanye oleh organisasi | Dog Meat Free Indonesia aktif. |

| Legalitas | Status “Non-Pangan” | Perdagangan dianggap tidak sah karena tidak diatur dalam UU Pangan. Menciptakan “zona abu-abu” yang minim pengawasan. | Usul RUU Larangan Konsumsi Daging Anjing ditolak oleh Baleg DPR. DPRD DKI Jakarta mengusulkan Perda untuk melarang perdagangan. |

Kesimpulan: Masa Depan Kuliner Ekstrem di Tengah Globalisasi

Kuliner ekstrem di Indonesia adalah fenomena yang sangat kompleks. Berakar pada sejarah panjang dan tradisi adaptif, praktik ini kini berada di persimpangan jalan dengan nilai-nilai dan tuntutan global. Apa yang dulunya merupakan cerminan kearifan lokal dan keberanian dalam menghadapi lingkungan, kini dipandang dengan kacamata modern yang menyoroti isu-isu kesehatan, etika, dan hukum. Tulisan ini menunjukkan bahwa setiap hidangan ekstrem memiliki cerita dan motivasi yang berbeda, baik itu sebagai solusi pragmatis (belalang goreng) maupun sebagai penanda sosial-budaya (RW).

Masa depan kuliner ekstrem kemungkinan besar akan berevolusi. Di satu sisi, tekanan dari isu kesehatan global (zoonosis) dan gerakan perlindungan hewan dapat mendorong komunitas lokal untuk mengubah praktik atau mencari alternatif. Di sisi lain, globalisasi dan pariwisata juga dapat melanggengkan praktik ini, mengubahnya menjadi sebuah “pengalaman” atau “warisan budaya” yang harus dilestarikan, meskipun dengan penyesuaian.

Untuk menyeimbangkan warisan budaya dengan tuntutan modern, diperlukan pendekatan yang bernuansa dan kolaboratif. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih jelas terkait perdagangan hewan non-pangan dan menegakkan hukum terhadap perdagangan ilegal. Sementara itu, komunitas lokal dapat didorong untuk meninjau kembali praktik mereka, tidak dalam kerangka “salah” atau “benar,” melainkan dalam dialog untuk menyeimbangkan tradisi dengan praktik yang lebih aman, higienis, dan etis. Bagi masyarakat umum, pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang budaya di balik kuliner ekstrem dapat menjadi pintu gerbang untuk memahami kekayaan budaya Indonesia yang kompleks dan adaptif.