Ketupat dalam Mozaik Kuliner Nusantara

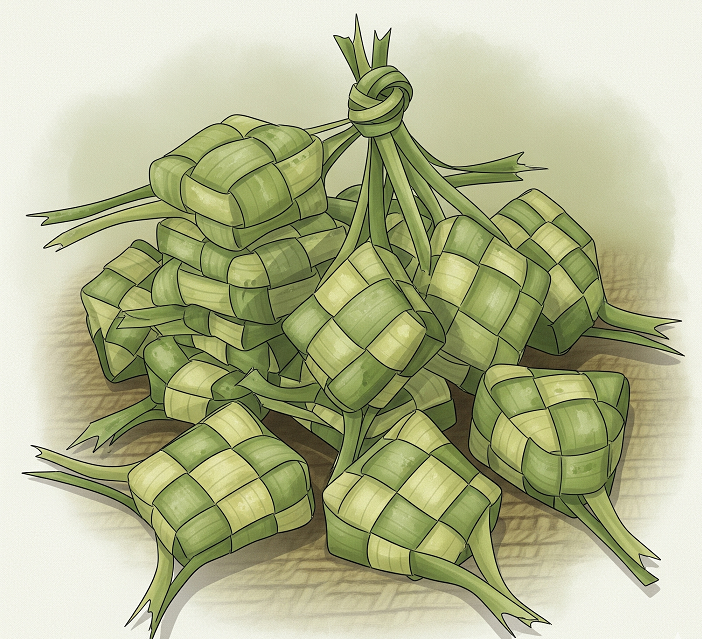

Secara fundamental, ketupat didefinisikan sebagai kue beras padat yang dikompres, dimasak dalam anyaman daun kelapa muda (janur), dan merupakan hidangan sentral dalam perayaan penting, khususnya Idul Fitri. Namun, signifikansi hidangan ini melampaui deskripsi kuliner, menempatkannya sebagai cerminan identitas budaya, sejarah, dan nilai-nilai sosial yang mendalam di seluruh Nusantara.

Tulisan ini dirancang untuk menyajikan analisis terstruktur yang dimulai dari asal-usul historis, berlanjut ke filosofi dan simbolisme yang melekat, kemudian menginventarisasi variasi regionalnya, dan diakhiri dengan perbandingan teknis serta prospek pelestariannya. Data yang digunakan dikumpulkan dari berbagai publikasi, termasuk studi akademis dan artikel budaya, untuk menghasilkan narasi yang kohesif dan terperinci. Dengan pendekatan ini, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan mengapa ketupat begitu melekat dalam tradisi masyarakat Indonesia dan bagaimana setiap elemennya menyampaikan pesan yang kaya makna.

Jejak Sejarah dan Asal-Usul Ketupat

Diskusi mengenai asal-usul ketupat sering kali memunculkan dua narasi yang tumpang tindih: satu yang berakar pada tradisi kuliner kuno dan yang lainnya terkait dengan penyebaran agama di Jawa. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang secara definitif mengidentifikasi kapan atau di mana ketupat pertama kali dikembangkan—sebagian besar karena bahan organiknya yang mudah rusak—praktik memasak nasi berbungkus daun memiliki akar yang dalam di masyarakat Austronesia. Penelitian linguistik menunjukkan kemiripan kosakata terkait tanaman tropis seperti kelapa dan pisang, serta teknik pembungkus makanan di seluruh wilayah Austronesia. Di Filipina, misalnya, hidangan serupa yang dikenal sebagai patupat disiapkan menggunakan anyaman daun palem dan beras ketan, sebuah praktik yang menunjukkan adanya warisan kuliner yang serupa dan kemungkinan merupakan bagian dari tradisi yang sama.

Sementara itu, di Indonesia, popularitas ketupat sangat erat kaitannya dengan penyebaran Islam, khususnya di Pulau Jawa. Sebagian besar literatur mengaitkan peran sentralnya dengan Wali Songo. Sunan Kalijaga secara luas diyakini memperkenalkan ketupat sebagai sarana dakwah, menyematkan makna filosofis baru ke dalamnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Strategi ini terlihat sukses karena hidangan tersebut sudah familier bagi masyarakat Jawa. Tradisi Lebaran Ketupat atau Kupatan, yang dirayakan seminggu setelah Idul Fitri, dipopulerkan oleh Wali Songo di pesisir utara Jawa sebagai sebuah akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketupat adalah sebuah contoh klasik dari sinkretisme budaya. Tradisi kuno yang telah ada diisi dengan makna-makna baru, memungkinkan integrasi ajaran Islam secara bertahap tanpa sepenuhnya menghapus identitas budaya yang ada. Para Wali Songo secara cerdas memanfaatkan hidangan yang sudah dikenal dan mengubahnya menjadi sebuah alat dakwah yang efektif dan mudah diterima. Ini bukan sekadar adopsi, melainkan sebuah re-kontekstualisasi yang strategis, yang menjadikan ketupat sebagai produk dari “diplomasi budaya” yang berhasil dalam memfasilitasi transisi sosial-religius di Jawa.

Filosofi dan Simbolisme Ketupat

Sistem simbolik yang kohesif dan berlapis menjadikan ketupat jauh lebih dari sekadar makanan. Setiap elemennya—mulai dari nama hingga hidangan pendamping—saling mendukung untuk menyampaikan satu pesan inti: kemenangan spiritual dan pembersihan diri melalui pengakuan kesalahan dan permohonan maaf. Nama ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa diyakini berasal dari singkatan “Ngaku Lepat” (mengakui kesalahan) dan “Laku Papat” (empat tindakan). “Laku Papat” ini merujuk pada empat tindakan utama yang dilakukan saat Lebaran:

- Lebaran: Berarti selesai (lebar), menandai berakhirnya puasa Ramadan dan kemenangan atas hawa nafsu.

- Luberan: Berarti meluap atau melimpah, melambangkan ajakan untuk bersedekah dan berbagi berkah.

- Leburan: Menggambarkan peleburan atau penghapusan dosa dan kesalahan setelah saling memaafkan.

- Laburan: Simbol pembersihan dan pensucian diri, berasal dari kata labur yang berarti kapur, melambangkan hati yang putih bersih.

Anyaman janur yang rumit memiliki makna filosofis yang mendalam; ia melambangkan lika-liku dan kesalahan hidup manusia. Sementara itu, saat ketupat dibelah, nasi putih yang padat di dalamnya melambangkan kesucian hati yang kembali setelah proses saling memaafkan. Kata janur sendiri dalam filosofi Jawa diyakini sebagai singkatan dari sejatine nur (cahaya sejati) atau Ja’a Nur dalam bahasa Arab (telah datang cahaya), yang melambangkan kemenangan cahaya Islam. Bentuk segi empat ketupat pun memiliki makna, melambangkan “kiblat papat lima pancer” (empat arah mata angin dengan satu pusat, yaitu Allah SWT) dan juga melambangkan penaklukan empat nafsu manusia (amarah, aluamah, supiah, dan mutmainah) yang berhasil dikendalikan selama berpuasa.

Filosofi ini tidak berhenti pada ketupat itu sendiri, melainkan meluas hingga hidangan pendampingnya. Ketupat biasanya disantap bersama hidangan berkuah santan seperti opor atau gulai. Kata santen (santan) secara fonetis mengingatkan pada pangapunten (permohonan maaf) dalam bahasa Jawa, yang melengkapi ritual saling memaafkan saat Lebaran. Ini menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam strategi dakwah di mana ketupat berfungsi sebagai “mnemonik budaya.” Melalui ritual makan, masyarakat secara fisik dan visual diingatkan akan nilai-nilai spiritual dan sosial yang luhur. Oleh karena itu, ketupat adalah contoh utama dari gastronomi simbolik, di mana makanan digunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran moral dan agama secara efektif.

Ragam Ketupat di Seluruh Wilayah Indonesia

Keragaman ketupat di Indonesia menunjukkan bagaimana hidangan ini beradaptasi dengan bahan lokal, ekologi, dan konteks budaya-spiritual. Hal ini mengukuhkan posisinya sebagai sebuah konsep kuliner yang dinamis, yang bertransformasi dan mengambil makna baru saat melintasi batas-batas geografis dan budaya.

Di Pulau Jawa, ketupat disajikan dalam berbagai hidangan yang khas. Di Jawa Barat dan Tengah, sangat populer hidangan Kupat Tahu, di mana potongan ketupat disajikan dengan tahu goreng, tauge, dan saus kacang. Di Malang, Jawa Timur, terdapat Orem-Orem, yaitu potongan ketupat yang disiram dengan kuah santan pedas berisi irisan tempe dan ayam. Sementara itu, Kupat Sumpil dari Kaliwungu, Jawa Tengah, memiliki bentuk segitiga kecil dan sering disajikan pada perayaan Maulid Nabi atau acara pernikahan. Variasi lain yang dikenal termasuk Ketupat Glabed (Tegal) dan Ketupat Bebanci (Betawi).

Di Pulau Sumatera, ketupat seringkali menggunakan isian beras ketan, yang menghasilkan tekstur yang lebih padat dan rasa yang lebih gurih. Di Sumatera Barat, ketupat disebut katupek dan menjadi menu sarapan umum yang disiram dengan berbagai jenis gulai, seperti gulai cubadak (nangka) atau gulai paku (pakis). Jenis ketupat lain di wilayah ini adalah Ketupat Kapau dari Riau, yang dibungkus dengan daun kapau agar lebih tahan lama, dan Ketupat Pandan yang menggunakan daun pandan besar untuk memberikan aroma khas. Di Bali, ketupat dikenal sebagai tipat dan sering digunakan dalam upacara adat Hindu, dihidangkan bersama ayam betutu dan sayuran urab. Tradisi ini memperlihatkan bahwa ketupat adalah konsep yang cukup fleksibel untuk diintegrasikan ke dalam ritual keagamaan yang berbeda.

Tabel di bawah ini merangkum beberapa variasi ketupat yang terkenal di Indonesia, yang menunjukkan adaptasi terhadap ketersediaan bahan dan tradisi kuliner lokal.

Tabel 1: Variasi Regional Ketupat di Indonesia

| Nama Ketupat | Wilayah Asal | Bahan Pembungkus | Bahan Utama/Isian | Hidangan Pendamping Khas |

| Kupat Tahu | Jawa Barat & Tengah | Janur | Beras Biasa | Tahu Goreng, Tauge, Saus Kacang |

| Orem-Orem | Malang, Jawa Timur | Janur | Beras Biasa | Kuah Santan Pedas dengan Tempe & Ayam |

| Katupek Gulai | Sumatera Barat | Janur | Beras Biasa | Gulai Nangka (cubadak) atau Gulai Pakis (paku) |

| Ketupat Katan/Pulut | Medan, Sumatera Utara | Janur | Beras Ketan | Rendang, Gulai, Tape Ketan Hitam |

| Ketupat Kapau | Riau & Pekanbaru | Daun Kapau | Beras Biasa | Rendang, Kari, Gulai |

| Ketupat Pandan | Sumatera Selatan | Daun Pandan | Beras Biasa | Berbagai hidangan berkuah santan |

| Tipat | Bali | Janur | Beras Biasa | Ayam Betutu, Urab, Sate Lilit |

| Ketupat Landan | Banjarnegara, Jawa Tengah | Janur | Beras Biasa | Makanan berkuah, dimasak dengan air abu pelepah kelapa |

Komparasi dengan Hidangan Serupa: Lontong, Buras, dan Lepet

Ketupat, lontong, dan buras adalah hidangan yang seringkali disamakan karena ketiganya terbuat dari beras dan disajikan dengan hidangan berkuah. Namun, ketiganya memiliki perbedaan mendasar yang membedakan peran dan fungsi mereka dalam kuliner Indonesia. Perbedaan ini tidak hanya teknis, tetapi juga hierarkis secara budaya dan sosial.

Secara material, ketupat dibungkus dengan anyaman janur yang rumit, memberikan bentuk segi empat atau jajar genjang yang khas. Sebaliknya, lontong dan buras menggunakan daun pisang yang digulung, dengan lontong berbentuk silinder panjang dan buras lebih pendek dan pipih. Perbedaan dalam rasa dan cara memasak juga signifikan. Ketupat dan buras memiliki rasa gurih karena berasnya dimasak dengan santan atau garam. Beras untuk ketupat dimasukkan mentah ke dalam anyaman, sedangkan beras buras diaron (dimasak setengah matang dengan santan) sebelum dibungkus. Sementara itu, lontong cenderung memiliki rasa tawar karena hanya menggunakan beras mentah atau aron yang direbus tanpa santan atau bumbu tambahan.

Secara fungsional, perbedaan ini menentukan peran sosial mereka. Ketupat memiliki asosiasi kuat dengan perayaan Idul Fitri dan berfungsi sebagai makanan ritual yang disajikan dengan hidangan kental seperti opor ayam dan rendang. Buras, yang merupakan makanan pokok Suku Bugis-Makassar, memiliki peran penting dalam upacara adat seperti pernikahan dan ritual keagamaan. Hidangan ini juga berfungsi sebagai bekal pelaut yang tahan lama dan simbol persatuan. Sementara itu, lontong lebih serbaguna dan dapat menjadi pengganti nasi sehari-hari atau disajikan dengan berbagai hidangan, dari sate hingga soto. Analisis ini menunjukkan bahwa lontong, buras, dan ketupat mewakili tiga kategori fungsional yang berbeda: lontong sebagai makanan pendamping umum, buras sebagai makanan komunal dan bekal fungsional, dan ketupat sebagai makanan ritual-simbolis.

Tabel 2: Perbandingan Ketupat, Lontong, dan Buras

| Karakteristik | Ketupat | Lontong | Buras |

| Bungkus | Anyaman janur | Daun pisang | Daun pisang |

| Bentuk | Segi empat/jajar genjang | Silinder panjang | Pendek & pipih |

| Rasa | Gurih | Tawar | Gurih |

| Cara Memasak | Beras mentah direbus | Beras aron direbus | Beras aron & santan dikukus |

| Fungsi/Penyajian | Makanan ritual Idul Fitri; dengan opor, rendang | Makanan sehari-hari; dengan sate, soto | Makanan komunal Bugis-Makassar; dengan coto, konro |

Teknik dan Proses Produksi Ketupat Tradisional

Pembuatan ketupat tradisional adalah sebuah seni yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan, dimulai dari proses menganyam janur itu sendiri. Proses ini melibatkan pelilitan dua helai daun kelapa yang telah dibuang lidinya, dililitkan berlawanan arah, dan kemudian dianyam dengan pola yang rumit hingga membentuk rongga. Anyaman ini bukan sekadar wadah, melainkan warisan budaya yang melambangkan kebersamaan dan kekemasan masyarakat.

Secara tradisional, beras dicuci bersih dan direndam, lalu dimasukkan ke dalam anyaman hingga terisi sekitar sepertiga hingga setengah bagian. Ketupat kemudian direbus dalam air mendidih selama berjam-jam, seringkali antara 3 hingga 5 jam, hingga beras mengembang dan menjadi padat. Namun, di era modern, telah muncul variasi metode yang lebih cepat dan hemat gas, seperti merebus hanya 30-45 menit. Tren ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap gaya hidup kontemporer, yang memprioritaskan efisiensi waktu dan energi.

Namun, fenomena ini juga memunculkan ketegangan antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernisasi. Seni menganyam janur yang rumit memerlukan waktu dan keterampilan yang semakin langka di kalangan generasi muda, menimbulkan kekhawatiran akan kelestarian tradisi ini. Respons terhadap perubahan ini adalah munculnya metode memasak yang lebih cepat, yang memungkinkan tradisi makan ketupat tetap hidup meskipun proses pembuatannya berubah. Ini menunjukkan bahwa esensi ketupat terletak pada makna simbolis dan fungsi sosialnya, yang mampu bertahan meskipun bentuk fisik dan proses produksinya berevolusi. Analisis ini melihat tren tersebut sebagai sebuah fenomena adaptasi budaya, di mana bentuk fisik dari sebuah tradisi dapat berevolusi demi keberlangsungannya di masa depan.

Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa ketupat adalah sebuah hidangan yang sangat kaya makna, hasil dari akulturasi historis yang cerdas dan berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai luhur. Jejaknya yang membentang dari tradisi Austronesia hingga rekontekstualisasinya oleh Wali Songo menunjukkan fleksibilitasnya sebagai alat budaya. Makna filosofisnya yang berlapis, dari nama hingga anyaman dan hidangan pendamping, menciptakan sebuah sistem simbolik yang kohesif. Sementara itu, keragamannya di seluruh Indonesia menunjukkan bagaimana tradisi dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu, mencerminkan ekologi dan budaya lokal yang unik.

Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, terutama dalam hal kelangkaan keterampilan menganyam janur dan pergeseran menuju metode yang lebih praktis, ketupat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan dan identitas bangsa. Tulisan ini menyoroti pentingnya edukasi dan inovasi untuk memastikan bahwa tradisi ini terus diwariskan kepada generasi mendatang. Esensi sejati dari ketupat, yaitu sebagai simbol pengakuan kesalahan, persatuan, dan kebersamaan, harus terus dijaga, bahkan jika proses pembuatannya harus beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, ketupat akan terus menjadi sebuah “makanan ritual-simbolis” yang relevan, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan.