Mengurai Paradoks Kerapihan: Pengaruh Marie Kondo, Gerakan Decluttering, dan Dialektika Minimalisme Global

Pendahuluan Analitis: Marie Kondo sebagai Katalis Perubahan Paradigma Konsumsi

Latar Belakang dan Konteks Sosiologis Minimalisme Modern

Gerakan minimalisme kontemporer muncul dari gejolak sosiologis yang mendalam, terutama di negara-negara Barat, sebagai respons langsung terhadap era yang ditandai oleh hiper-konsumerisme atau “kelimpahan konsumsi yang berlebihan” (overabundance of excessive consumption). Setelah krisis ekonomi melanda, banyak masyarakat di Amerika Serikat dan wilayah lainnya mulai bergumul dengan utang, kehilangan pekerjaan, dan kebangkrutan, yang mendorong pencarian solusi untuk menyelamatkan perekonomian individu. Minimalisme menawarkan jalan keluar psikologis dan finansial, mendesak individu untuk berpikir lebih jauh sebelum membelanjakan uang, dan memaksimalkan penggunaan barang yang telah mereka miliki.

Pada konteks ini, Marie Kondo, seorang konsultan perapian asal Jepang, menjadi tokoh sentral dalam globalisasi ideologi ini. Melalui bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up (diterbitkan pertama kali di Jepang pada 2011 dan di Amerika Serikat pada 2014), Kondo berhasil mengubah konsep lokal Jepang menjadi sebuah pemahaman budaya pop yang mendunia. Kehadirannya tidak hanya mempopulerkan kerapihan tetapi juga menawarkan narasi baru mengenai hubungan individu dengan kepemilikan material.

Pengenalan Konsep KonMari: Dari Pekerjaan Rumah Tangga Menuju Self-Care

Inti dari pengaruh Kondo adalah kemampuannya untuk melakukan reframing sosiologis terhadap pekerjaan rumah tangga yang berat. Secara tradisional, menyortir dan membersihkan barang merupakan tugas domestik yang melelahkan dan seringkali tidak dihargai, padahal ini adalah aktivitas care-giving yang memastikan rumah tangga terorganisir dan nyaman bagi penghuninya. KonMari mengubah tugas ini menjadi “festival perapian” (tidying festival) dan menjadikannya praktik self-care atau self-help.

Janji utama dari “minimalisme gaya hidup” yang dipromosikan Kondo adalah bahwa mengurangi jumlah kepemilikan akan secara langsung mempromosikan well-being atau kesejahteraan mental. Ruang yang lebih rapi memberikan pikiran yang lebih tenang, rileks, dan fokus, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Hal ini mencerminkan sebuah pergeseran sosiologis yang signifikan: individu kini mencari kepuasan dan makna bukan hanya melalui akumulasi, tetapi melalui proses melepaskan dan membersihkan.

Proses KonMari yang diangkat menjadi praktik self-care mencerminkan fenomena komodifikasi ketenangan batin melalui pengurangan. Jika dahulu ketenangan dicapai melalui disiplin spiritual jangka panjang, kini ketenangan dapat “diakses” melalui metode terstruktur dan pembelian panduan. Gerakan ini berfungsi sebagai fase awal atau ideologi transisional, yang menyediakan “jendela peluang” (window of opportunity) bagi individu di tengah kekacauan global untuk merefleksikan kepemilikan dan keinginan mereka terhadap barang di masa depan. Meskipun ini adalah titik awal yang kuat, efektivitas jangka panjangnya terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan masih memerlukan analisis kritis lebih lanjut.

Tujuan Tulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pengaruh metode Marie Kondo dan gerakan decluttering terhadap konsumsi global. Secara spesifik, tulisan ini membandingkan manifestasi minimalisme di negara Barat—yang cenderung fokus pada pengurangan kepemilikan material dan rasionalitas ekonomi—dengan minimalisme di negara Timur, khususnya Jepang, yang berakar pada spiritualitas, estetika Zen, dan keterbatasan ruang (melalui filosofi Wabi-Sabi dan Ma). Tulisan ini juga akan menilai klaim keberlanjutan gerakan ini di tengah tantangan paradoks konsumsi global.

Mekanisme KonMari dan Pengaruhnya terhadap Pengurangan Materialitas

Inti Metodologi KonMari: Prinsip Kategori dan Ritual “Spark Joy”

Metodologi KonMari dicirikan oleh pendekatan yang sistematis dan holistik. Prinsip utamanya adalah menekankan pembuangan sebelum pengorganisasian (discard before organizing). Kondo menganjurkan bahwa seseorang harus menghadapi barang-barang mereka sekaligus. Alih-alih merapikan berdasarkan ruangan, KonMari mewajibkan penataan berdasarkan kategori—dimulai dari yang paling mudah (pakaian) hingga yang paling sulit (barang sentimental)—untuk memastikan seseorang mendapatkan pemahaman akurat tentang totalitas kepemilikan mereka.

Kriteria sentral yang menentukan apa yang harus dipertahankan adalah “Spark Joy” (memantik kegembiraan). Ini adalah filter emosional yang mengubah keputusan fungsional menjadi pertimbangan afektif. Jika suatu barang tidak memantik kegembiraan dan tidak mutlak diperlukan, barang tersebut harus dibuang. Proses pelepasan ini juga disertai ritual. Kondo mengajarkan pentingnya mengucapkan terima kasih kepada barang yang dibuang atas jasanya, bahkan menyertakan ritual pemurnian Jepang seperti menggunakan garam untuk barang sentimental seperti foto, yang membantu pelepasan emosional yang mendalam.

Dampak Psikologis Decluttering

Dampak decluttering yang meluas menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki manfaat psikologis yang substansial. Dengan mengurangi barang yang tidak perlu, individu melaporkan perasaan tenang dan pengurangan stres. Ruang yang rapi menghasilkan pikiran yang lebih fokus dan rileks, meningkatkan produktivitas dan kualitas tidur.

Secara lebih dalam, proses decluttering ini berfungsi sebagai pembersih mental. Melepaskan semua yang dianggap tidak penting memungkinkan individu untuk “mengingat siapa mereka”. Ini membebaskan mereka dari beban emosional yang melekat pada akumulasi material yang tidak terpakai, mendorong pencarian kebahagiaan dari dalam diri (inner happiness), alih-alih mengejar kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh konsumsi tanpa akhir.

KonMari dan Perubahan Hubungan dengan Kepemilikan (Material Relationship Shift)

Salah satu hasil yang paling signifikan dari metode KonMari adalah dampaknya pada perilaku konsumsi di masa depan. Proses refleksi yang intens—memikirkan secara mendalam tentang setiap barang yang akan dibuang—secara langsung memengaruhi cara individu mengakuisisi barang baru. Penelitian menunjukkan bahwa ada dampak yang jelas dan langsung pada perilaku konsumen, di mana praktisi KonMari cenderung menunjukkan minat yang lebih rendah pada akuisisi baru.

Proses ini mendorong mindful consumption (konsumsi sadar). Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, individu menjadi lebih bijaksana dalam berbelanja, fokus hanya pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Bahkan, beberapa praktisi mulai beralih ke pilihan yang lebih berkelanjutan seperti membeli produk preloved atau memperhatikan label ramah lingkungan.

Kontradiksi Kriteria “Spark Joy” dan Tantangan Utilitas

Meskipun filosofi “Spark Joy” sangat transformatif untuk barang-barang emosional dan koleksi, analisis menunjukkan adanya kontradiksi ketika diterapkan pada barang-barang yang sangat utilitarian. Kritikus di Barat sering kali menyatakan bahwa standar kegembiraan ini tidak realistis. Misalnya, barang rumah tangga yang esensial seperti sikat toilet atau peralatan pembersih, meskipun diperlukan, jarang memicu perasaan “gembira”.

Kritik ini menyoroti keterbatasan filosofi yang sangat emosional ketika diterapkan secara kaku pada kehidupan sehari-hari yang didominasi oleh fungsionalitas dan kebutuhan praktis. Jika KonMari diterapkan secara literal, barang-barang yang tidak membangkitkan kegembiraan tetapi penting untuk fungsi rumah tangga dapat dibuang, yang jelas tidak praktis. Kontradiksi ini memaksa KonMari untuk diinterpretasikan ulang atau diadopsi secara fleksibel, dan menunjukkan mengapa pendekatan yang terlalu kaku rentan terhadap kritik.

Dalam konteks yang lebih luas, decluttering mencapai puncaknya di Amerika Serikat tepat sebelum dan selama periode gejolak global (pandemi, gangguan rantai pasokan). Dalam dunia yang terasa kacau (cluttered and chaotic), menata rumah dan mengontrol kepemilikan material memberikan individu rasa kendali dan disiplin yang krusial. Ini adalah respon psikologis mikro terhadap ketidakpastian makroekonomi dan sosial, mengubah kekacauan fisik menjadi analogi kekacauan mental yang dapat diatasi.

Tabel di bawah ini menguraikan ketegangan antara kriteria emosional KonMari dan kebutuhan fungsional minimalisme Barat:

Tabel 1. Dampak Kriteria ‘Spark Joy’ Terhadap Barang Utilitas dan Emosional

| Kategori Barang | Fokus Keputusan KonMari (Spark Joy) | Pendekatan Minimalisme Barat (Utilitarian) | Implikasi Terhadap Konsumsi Masa Depan |

| Pakaian, Koleksi | Kegembiraan Emosional | Nilai Guna, Frekuensi Pemakaian | Mengurangi pembelian impulsif dan mengikuti tren |

| Alat Rumah Tangga (Utilitas) | Utilitas (meskipun seringkali tidak memantik “Joy”) | Keharusan Fungsional | Menantang kekakuan konsep “Spark Joy” |

| Barang Sentimental | Proses Pelepasan Ritualistik dan Rasa Syukur | Nilai Sejarah/Memori | Membebaskan diri dari beban emosional material |

Minimalisme Barat: Reaksi Konsumerisme dan Rasionialitas Ekonomi

Minimalisme Barat sebagai Tandingan Konsumerisme Berlebihan

Minimalisme di negara-negara Barat sebagian besar berakar pada rasionalitas ekonomi dan ideologi kontra-budaya yang menolak konsumerisme pasca-kelimpahan (Post-Abundance Mentality). Konsumerisme di Barat secara tradisional mengaitkan kebahagiaan dengan akumulasi barang baru, mengikuti tren, dan kepemilikan sebagai penanda status sosial. Minimalisme Barat menantang pandangan ini, muncul sebagai upaya untuk menolak keserakahan (greed) dan pembelian tanpa berpikir (mindless purchasing).

Tujuan utama minimalis Barat adalah mendapatkan kembali kendali atas barang-barang mereka (in control of our stuff) dan mencapai kebebasan finansial. Gaya hidup ini mendorong individu untuk menggunakan uang secara bijaksana dan memaksimalkan nilai dari barang yang sudah ada.

Dimensi Ekonomi dan Pergeseran Fokus Kebahagiaan

Dalam konteks ekonomi, minimalisme Barat adalah strategi untuk mengurangi beban hidup, di mana kebahagiaan dialihkan dari kepuasan sesaat yang didapat dari pembelian, menuju kepuasan yang didapat dari pengalaman, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang mendalam. Individu minimalis cenderung kurang terpengaruh oleh tekanan sosial yang mendorong pembelian barang tertentu atau mengikuti tren terbaru.

Dalam hal teknologi, pendekatan ini juga selektif. Minimalis Barat fokus hanya pada alat yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup, menolak dorongan untuk selalu memiliki gadget terbaru terlepas dari kebutuhan sebenarnya.

Kritik terhadap Manifestasi Minimalis Barat: Elitisme Fungsional

Meskipun secara ideologis menolak konsumsi berlebihan, minimalisme Barat tidak menolak konsumsi secara total; sebaliknya, minimalis hanya mencoba menjaganya dalam batas yang wajar dan proporsional (appropriate and reasonable limits). Kritik muncul karena minimalisme Barat sering kali hanya mengganti kuantitas dengan kualitas. Fokusnya adalah memiliki lebih sedikit barang, tetapi barang tersebut harus berkualitas tinggi dan dihargai.

Pergeseran ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai paradoks elitisme fungsional. Barang-barang yang dianggap “minimalis” seringkali mahal, tahan lama, dan dirancang dengan baik, yang secara implisit membutuhkan modal awal yang besar. Hal ini menciptakan pemisah: hanya mereka yang mampu membeli barang-barang premium dan tahan lama yang dapat mempraktikkan gaya hidup ini secara ideal, membedakan diri mereka dari konsumerisme massa yang membeli barang murah yang cenderung cepat dibuang.

Selain itu, dengan menolak barang material sebagai penanda status, minimalis Barat mengalihkan pengeluaran yang dihemat ke pengalaman. Pengeluaran untuk perjalanan, pendidikan, atau makanan gourmet kini menjadi penanda status sosial baru. Ironisnya, konsumsi pengalaman ini, khususnya yang melibatkan perjalanan global, seringkali memiliki jejak karbon yang signifikan (misalnya, perjalanan udara), yang dapat bertentangan dengan tujuan keberlanjutan yang diklaim oleh gerakan minimalisme itu sendiri.

Minimalisme Timur: Filosofi Spiritualitas, Estetika, dan Ruang

Akar Budaya: Minimalisme dalam Konteks Zen Budhisme

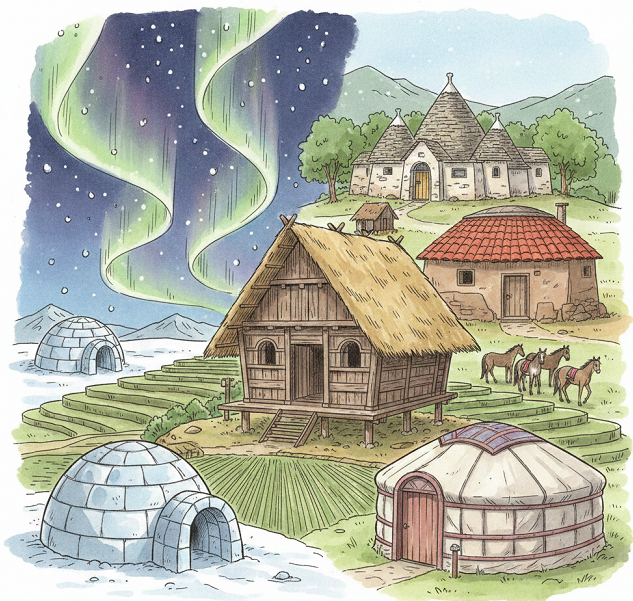

Minimalisme di Jepang, yang sangat memengaruhi Marie Kondo, bukanlah sebuah tren yang baru-baru ini diimpor, tetapi sebuah filosofi yang terjalin erat dalam serat budaya, tercermin dalam seni tradisional, upacara teh, hingga arsitektur modern. Minimalisme Jepang berakar kuat pada Zen Budhisme, yang menekankan kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan ketenangan.

Namun, di samping dukungan filosofis ini, minimalisme di Asia Timur juga didorong oleh realitas pragmatis keterbatasan ruang hidup, terutama di pusat-pusat kota yang padat. Arsitektur Jepang Zen tidak hanya mencari keindahan, tetapi juga menghadirkan suasana ketenangan dan keseimbangan dalam ruang terbatas.

Prinsip Estetika Inti Jepang

Minimalisme Timur dibedakan oleh tiga pilar estetika utama, yang melampaui sekadar kerapihan.

Wabi-Sabi (Keindahan Ketidaksempurnaan)

Wabi-Sabi adalah pandangan dunia yang berpusat pada penerimaan ketidakkekalan (transience) dan ketidaksempurnaan (imperfection). Konsep ini menghargai keindahan yang “tidak sempurna, tidak kekal, dan tidak lengkap”. Dalam desain, Wabi-Sabi mewujudkan prinsip-prinsip seperti asimetri, kekasaran, kesederhanaan, penghematan, dan apresiasi terhadap penuaan alami (rustic patina). Estetika ini terlihat jelas dalam penggunaan bahan baku alami seperti kayu, batu, dan tanah liat yang dibiarkan menampilkan tekstur dan ketidaksempurnaan alaminya. Wabi-Sabi mendorong perhatian dan refleksi, menciptakan suasana yang autentik dan tenang di dalam interior.

Ma (Filosofi Ruang Kosong)

Ma adalah salah satu konsep paling nuansal, yang mewakili konsep ruang, atau lebih tepatnya, ruang di antara benda-benda atau jeda (the space and the pause). Dalam arsitektur Zen, Ma bukanlah sekadar ruang kosong, melainkan ruang yang memungkinkan objek yang ada untuk “bernapas.” Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kebisingan visual (noise) dan meningkatkan kehadiran (presence), membuat pikiran merasa lebih ringan. Ma adalah elemen inti yang berfokus pada keseimbangan, menciptakan energi ketenangan di dalam ruang.

Shibumi (Keanggunan Diskrit)

Shibumi melengkapi dua konsep di atas, mengacu pada keindahan yang halus, sederhana, namun elegan yang tidak mencolok. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa minimalisme Jepang mencari kualitas hidup yang kaya melalui kesederhanaan yang disengaja (rich quality of life).

Minimalisme Timur sebagai Estetika Eksistensial

Perbedaan mendasar antara Timur dan Barat terletak pada tujuan kekosongan. Jika minimalisme Barat menghargai kekosongan fungsional (ruang bersih untuk efisiensi dan kontrol), minimalisme Timur, melalui Ma, menghargai kekosongan eksistensial (ruang yang menciptakan jeda, refleksi, dan ketenangan batin).

Pilar-pilar filosofis ini menciptakan dialektika mendasar dengan nilai-nilai estetika Barat. Wabi-Sabi merayakan penuaan dan kerusakan alami, sementara estetika Barat, yang secara historis terinspirasi oleh idealisme Yunani, sering mengejar kesempurnaan dan kondisi baru yang abadi. Minimalisme Barat sering menekankan Clarity and Discipline, sedangkan Wabi-Sabi dan Ma menonjolkan Softness and Acceptance. Orientalisme ini mengundang individu untuk melambat, hidup dengan niat (intention), dan menghargai apa yang benar-benar penting.

Analisis Komparatif Nuansal: Kontras dan Konvergensi Timur vs. Barat

Kontras Inti Minimalisme

Perbedaan utama antara minimalisme Barat modern dan minimalisme Timur tradisional terletak pada motivasi dan fokus ontologisnya. Minimalisme Barat, yang dipicu oleh KonMari, seringkali didorong oleh respons rasional dan ekonomi terhadap akumulasi material. Tujuannya adalah kontrol, kebebasan finansial, dan pembersihan kekacauan fisik.

Sebaliknya, minimalisme Timur didorong oleh estetika budaya, filosofi spiritual Zen (penerimaan transiensi), dan batasan spasial pragmatis. Fokusnya bukan hanya pada barang (kepemilikan material) tetapi pada penguatan ruang kosong (Ma) sebagai entitas positif dan kontemplatif.

Konvergensi: Marie Kondo sebagai Sintesis Budaya

Marie Kondo berhasil menjembatani kesenjangan budaya ini dan memimpin globalisasi minimalisme. Dia berhasil mengekspor praktik-praktik budaya Jepang (penghargaan terhadap barang, ritual perpisahan, penataan yang rapi) dan mengemasnya dalam format metodologi yang ketat dan mudah diterapkan, yang menarik bagi masyarakat konsumeris Barat yang mencari kontrol dan self-care.

Metode KonMari adalah hibrida yang menarik: ia menggabungkan disiplin ketat (membersihkan berdasarkan kategori) dengan penerimaan spiritual (mengucapkan terima kasih kepada barang). Ini memungkinkan audiens global untuk mengakses manfaat psikologis dari minimalisme tanpa harus mendalami kedalaman Zen Budhisme yang kompleks.

Globalisasi dan Kompromi Filosofis

Namun, globalisasi ini datang dengan biaya kompromi filosofis. Agar KonMari dapat diterima secara universal, konsep Timur yang mendalam seperti Wabi-Sabi dan Shibumi harus dikupas dari kompleksitasnya dan diubah menjadi metode yang dapat diterapkan secara universal. Proses pengglobalan ini menukarkan kedalaman filosofis dengan kepraktisan yang instan.

Akibatnya, banyak pengikut minimalisme di Barat mengadopsi estetika Zen yang dangkal—garis bersih, ruang terbuka—tanpa benar-benar memahami atau menerapkan prinsip inti Wabi-Sabi (penerimaan ketidaksempurnaan) atau Ma (kekuatan jeda). Minimalisme yang dihasilkan di Barat seringkali menjadi gaya desain yang steril dan mahal, alih-alih praktik hidup yang bersifat eksistensial.

Tabel 2. Perbandingan Konseptual Minimalisme: Timur vs. Barat

| Dimensi | Minimalisme Timur (Wabi-Sabi, Ma) | Minimalisme Barat (Post-KonMari) |

| Akar Filosofis | Zen Budhisme, Estetika Tradisional (Transiensi, Imperfeksi) | Reaksi terhadap Konsumerisme, Rasionalitas, Kebebasan Finansial |

| Fokus Utama | Spiritual/Aesthetic: Penghargaan terhadap Imperfeksi (Wabi-Sabi) dan Kualitas Ruang (Ma) | Material/Fungsional: Pengurangan Kepemilikan (Decluttering) dan Kontrol |

| Motivasi Utama | Mencapai Keseimbangan, Ketenangan Batin, dan Kehadiran | Mengurangi Biaya Hidup, Mengontrol Kekacauan, Fokus pada Pengalaman |

| Pendekatan Estetika | Menerima penuaan, kesederhanaan kasar, bahan alami | Garis bersih, fungsi, kualitas tinggi, penolakan tren |

Analisis Kritis: Decluttering dan Tantangan Keberlanjutan Konsumsi Global

Dampak Positif: Mindful Consumption

Gerakan decluttering memiliki potensi signifikan untuk mendukung konsumsi berkelanjutan. Dengan memaksa individu merefleksikan kepemilikan mereka, panduan KonMari berfungsi sebagai dorongan pembelajaran yang membantu konsumen mempertanyakan kebutuhan mereka dan keniscayaan akuisisi baru. Pengalaman positif yang didapat dari “pembebasan dari kelebihan” dapat memotivasi individu untuk mempertahankan kepemilikan yang lebih sedikit dalam jangka panjang.

Dampak kualitatif awal menunjukkan bahwa praktisi menunjukkan perubahan signifikan dalam skor kebahagiaan dan optimisme setelah decluttering, serta munculnya pemahaman baru tentang perlunya konsumsi yang lebih bijaksana. Praktik ini membuka kesadaran akan konsumsi yang berlebihan dan mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya melalui penggunaan tumbler pribadi atau memilih produk yang ramah lingkungan.

Batasan Keberlanjutan dan Pengabaian Praktik Ramah Lingkungan

Meskipun potensi reflektifnya tinggi, metode decluttering arus utama menghadapi kritik karena batasan praktisnya dalam mendukung keberlanjutan.

Pertama, decluttering sering kali berfokus pada pembuangan barang sebanyak mungkin dalam kerangka waktu yang singkat. Praktik yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti menjual kembali, memperbaiki, atau mewariskan barang, cenderung memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, praktik yang lambat ini jarang diimplementasikan dalam pendekatan decluttering yang cepat, yang mengakibatkan peningkatan besar dalam volume pembuangan—meskipun banyak yang didonasikan ke toko barang bekas. Ini menciptakan beban pemrosesan barang yang cepat di tingkat sistemik.

Kedua, gerakan ini memiliki lingkup yang terbatas. Panduan decluttering cenderung membahas “barang kecil” konsumsi (pakaian, buku, pernak-pernik), tetapi hampir tidak pernah menyentuh area konsumsi yang paling relevan secara lingkungan, seperti mobilitas, pemanasan rumah, atau konsumsi daging.

Risiko Ekonomi dan Perilaku: Fenomena Rebound Effect

Tantangan terbesar terhadap klaim keberlanjutan decluttering adalah risiko yang signifikan dari Rebound Effect. Rebound Effect terjadi ketika peningkatan efisiensi (misalnya, ruang yang lebih bersih atau uang yang dihemat) diimbangi sebagian atau seluruhnya oleh peningkatan konsumsi yang tidak disengaja, sebuah fenomena yang pertama kali diamati oleh William Stanley Jevons dalam konteks efisiensi batubara.

- Rebound Spasial (Akselerator Konsumsi): Decluttering menciptakan ruang kosong baru. Ada risiko signifikan bahwa ruang yang baru tersedia ini secara psikologis akan merangsang konsumsi tambahan, di mana individu secara naluriah cenderung untuk mengisi kembali ruang tersebut. Jika kebiasaan membeli yang mendasari tidak berubah, decluttering bisa berfungsi sebagai akselerator atau katalisator untuk konsumsi lebih lanjut, yang secara netral memberikan kontribusi negatif terhadap tujuan keberlanjutan.

- Rebound Finansial (Pengalihan Pengeluaran): Sumber daya finansial yang dihemat karena tidak membeli barang tertentu dialihkan untuk pembelian di area konsumsi lain. Misalnya, penghematan dari pembelian pakaian dialihkan untuk perjalanan mewah (pengalaman) atau gadget teknologi terbaru, yang seringkali memiliki dampak lingkungan yang lebih besar. Jika siklus ini tidak dipatahkan, decluttering hanya menggeser masalah konsumsi, alih-alih menguranginya.

Siklus Konsumsi yang Tidak Terputus dan Refleksi Marie Kondo

Apabila decluttering adalah praktik yang harus dilakukan berulang kali—seperti yang ditunjukkan oleh banyak individu yang berjuang dengan kekacauan yang terus kembali —ini menyiratkan bahwa mekanisme pelepasan (pembuangan) hanya berfungsi sebagai ritual pembersihan periodik yang memungkinkan konsumsi berlebihan untuk dilanjutkan. Ini adalah siklus yang memungkinkan konsumerisme terus berjalan, asalkan ada mekanisme untuk “membuat ruang” lagi.

Fakta bahwa Marie Kondo sendiri, “Ratu Kerapihan,” mengakui bahwa rumahnya menjadi berantakan setelah memiliki anak ketiga, dan bahwa ia telah “lama tidak lagi menganut aliran itu” , memberikan perspektif penting. Pengakuan ini menunjukkan bahwa formula KonMari yang ketat dan berfokus pada kesempurnaan visual sulit dipertahankan dalam menghadapi realitas kehidupan modern yang kompleks, seperti peran sebagai orang tua. Hal ini memperkuat pandangan bahwa minimalisme sejati harus fleksibel, menerima nuansa, dan mengizinkan adanya “kekacauan” pada titik waktu tertentu—sebuah penerimaan terhadap transiensi dan ketidaksempurnaan yang sejalan dengan filosofi Wabi-Sabi.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Sintesis Temuan Utama: Minimalisme sebagai Ideologi Transisional

Analisis menunjukkan bahwa Marie Kondo dan gerakan decluttering telah berhasil memicu pergeseran kesadaran global, memperkenalkan konsep minimalisme ke arus utama konsumerisme. Kesuksesan KonMari terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai jembatan budaya, memadukan kebutuhan Barat akan kontrol material dan rasionalitas ekonomi dengan nilai Timur akan kedalaman emosional dan ritual pelepasan.

Meskipun decluttering berperan sebagai katalis penting untuk mindful consumption dan mempromosikan perubahan sikap terhadap akuisisi material, gerakan ini beroperasi sebagai ideologi transisional. Potensi dampak positifnya terhadap keberlanjutan jangka panjang terancam oleh risiko Rebound Effect yang signifikan. Fokus pada pembuangan cepat juga secara inheren mengabaikan praktik daur ulang dan perbaikan yang lebih lambat dan memakan waktu, yang merupakan kunci untuk keberlanjutan ekologis sejati.

Proyeksi Masa Depan dan Evolusi Minimalisme Pasca-Kondo

Tren masa depan dalam minimalisme kemungkinan akan bergeser dari obsesi terhadap pembuangan (decluttering) menuju fokus pada praktik pengadaan barang (mindful acquisition) dan perpanjangan usia barang. Filosofi akan bergeser ke arah kesadaran mendalam akan kualitas barang, praktik reselling, repairing, dan bahkan adopsi filosofi seperti Döstädning (pembersihan kematian Swedia) yang fokus pada penyortiran barang untuk mengurangi beban ahli waris.

Pengakuan bahwa kerapihan yang sempurna adalah ilusi dan bahwa kehidupan harus menerima nuansa dan kekacauan (seperti yang ditunjukkan oleh evolusi pribadi Marie Kondo) akan mengarah pada bentuk minimalisme yang lebih fleksibel, manusiawi, dan berkelanjutan secara psikologis.

Rekomendasi untuk Industri dan Kebijakan Konsumsi Berkelanjutan

Untuk memaksimalkan potensi positif dari gerakan minimalisme dan mengurangi risiko sistemik:

- Mengatasi Rebound Effect secara Eksplisit: Pendidikan konsumen dan panduan gaya hidup harus secara eksplisit membahas mekanisme Rebound Effect. Program harus dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya finansial dan spasial yang dihemat dialokasikan untuk investasi yang berkelanjutan (misalnya, efisiensi energi, transportasi rendah karbon), alih-alih memicu konsumsi baru yang tidak berkelanjutan.

- Mendorong Praktik yang Lambat dan Berorientasi Keberlanjutan: Kebijakan dan insentif komunitas harus mendukung transisi dari decluttering cepat ke praktik daur ulang, perbaikan, dan penjualan kembali yang memakan waktu, dengan menyediakan infrastruktur yang mudah diakses untuk tujuan ini.

- Integrasi Filosofi Timur yang Otentik dalam Desain: Industri desain interior dan arsitektur harus didorong untuk mengintegrasikan prinsip Ma dan Wabi-Sabi secara otentik. Dengan menggunakan keindahan ketidaksempurnaan, tekstur alami, dan penguatan ruang kosong, kebutuhan akan dekorasi dan kepemilikan material berlebihan dapat dikurangi secara fundamental, menghasilkan desain yang damai dan seimbang. Fokus harus beralih dari estetika minimalis yang steril (Barat) ke minimalisme yang bersahaja dan menenangkan (Timur).