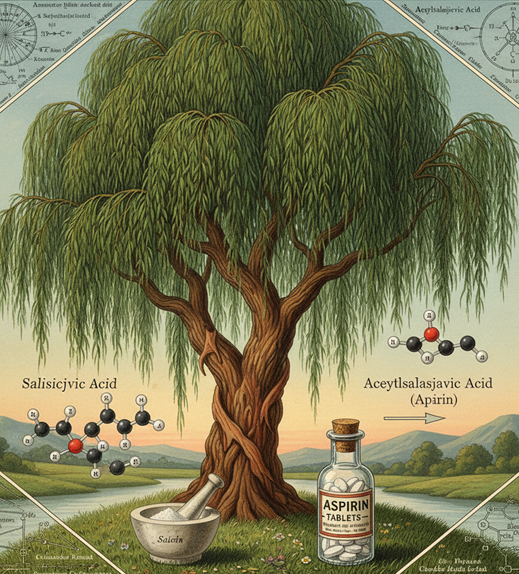

Aspirin dan Pohon Willow: Evolusi Farmakologi dari Tradisi Kuno Menuju Era Kedokteran Presisi

Evolusi farmasi modern sering kali dipandang sebagai narasi linier tentang kemajuan teknologi laboratorium yang steril. Namun, sejarah asam asetilsalisilat, senyawa yang secara universal dikenal sebagai Aspirin, mengungkapkan realitas yang jauh lebih kompleks dan mendalam, berakar pada ribuan tahun kearifan etnobotani dan observasi empiris lintas budaya. Transformasi dari pemanfaatan kulit kayu willow mentah oleh para tabib kuno menjadi tablet putih yang diproduksi secara massal oleh industri kimia Jerman merupakan mikrokosmos dari transisi ilmu pengetahuan itu sendiri: sebuah pergeseran dari intuisi mistis menuju validasi biokimia yang presisi. Laporan ini menganalisis secara mendalam perjalanan molekul salisilat, implikasi sosiopolitik dari industrialisasinya, serta relevansi global etnobotani sebagai fondasi fundamental bagi penemuan obat di masa depan.

Akar Etnobotani: Kodifikasi Pengetahuan Salisilat dalam Peradaban Awal

Penggunaan tanaman dari genus Salix atau willow telah terdokumentasi hampir sejak awal sejarah manusia yang tercatat. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan geografis, melainkan hasil dari interaksi manusia yang berkelanjutan dengan lingkungan biotik untuk mencari solusi atas penderitaan fisik. Bangsa Sumeria kuno, sekitar 2000 SM, telah meninggalkan catatan pada tablet tanah liat mengenai penggunaan daun willow untuk meredakan peradangan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Mesopotamia telah mengidentifikasi hubungan antara sediaan botani tertentu dengan pengurangan manifestasi fisik dari cedera atau infeksi.

Di Mesir Kuno, bukti penggunaan willow menjadi lebih eksplisit melalui Papirus Ebers yang berasal dari sekitar 1500 SM. Manuskrip ini, yang merupakan salah satu dokumen medis paling komprehensif dari zaman kuno, merujuk pada willow sebagai pereda nyeri umum dan anti-inflamasi untuk keluhan non-spesifik. Papirus tersebut memberikan instruksi mendetail mengenai pengobatan luka yang meradang, di mana kemerahan dan panas lokal harus diredakan dengan “zat pendingin” yang diekstraksi dari daun willow. Secara biologis, keberadaan salisilat dalam tanaman kemungkinan besar berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator serangga atau untuk menginduksi apoptosis pada daun, namun bagi manusia, senyawa ini menjadi pintu gerbang menuju manajemen nyeri sistemik.

Memasuki era klasik Yunani, Hippocrates (460–370 SM) mengkodifikasi penggunaan teh kulit kayu willow secara lebih sistematis dalam kedokteran Barat awal. Beliau merekomendasikan mengunyah kulit kayu willow untuk menurunkan suhu tubuh dan memberikan seduhan daunnya bagi wanita untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa selama persalinan. Praktik ini didasarkan pada pengamatan sebab-akibat yang disebut sebagai ‘crasis’ dan ‘dyscrasia’, yang berusaha mengembalikan keseimbangan cairan tubuh melalui intervensi alami. Transmisi pengetahuan ini melintasi batas kekaisaran, di mana dokter Romawi seperti Celsus dan Dioscorides melanjutkan penggunaan willow untuk berbagai kondisi, mulai dari pengobatan tuberkulosis hingga manajemen gangguan perut.

Tabel 1: Jejak Historis Penggunaan Salisilat dalam Peradaban Kuno.

| Peradaban | Periode | Sumber Dokumentasi | Aplikasi Medis Utama |

| Sumeria | ~2000 SM | Tablet Tanah Liat | Pengobatan peradangan dan nyeri rematik |

| Mesir | ~1500 SM | Papirus Ebers | Pendinginan luka meradang, nyeri umum |

| Yunani | ~400 SM | Korpus Hippokrates | Nyeri persalinan, demam tinggi, analgesik |

| Romawi | ~100 M | Dioscorides & Celsus | Anti-inflamasi, kontrasepsi awal, tukak lambung |

| Cina Kuno | ~200 SM | Manuskrip Medis | Demam rematik, pilek, antiseptik luka |

Keberlanjutan penggunaan salisilat selama ribuan tahun tanpa adanya pemahaman molekuler yang mendasari merupakan bukti kuat dari efektivitas empiris etnobotani. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat adat di seluruh dunia—termasuk penduduk asli Amerika dan masyarakat Hottentot di Afrika Selatan—telah secara independen menemukan sifat terapeutik dari tanaman yang mengandung salisilat seperti willow dan myrtle untuk mengatasi penderitaan manusia.

Transisi Menuju Empirisme Modern: Eksperimen Edward Stone

Meskipun willow telah digunakan selama milenium, transisi menuju metodologi ilmiah modern dimulai di Inggris pada abad ke-18 melalui pekerjaan Pendeta Edward Stone. Pada tahun 1763, Stone mengirimkan surat kepada Royal Society yang merinci lima tahun eksperimennya dengan bubuk kulit kayu willow kering untuk menyembuhkan “ague” atau demam intermiten yang saat itu sering dikaitkan dengan malaria. Signifikansi kontribusi Stone terletak pada pendekatannya yang berusaha menstandarisasi dosis dan mengamati hasil secara kuantitatif pada 50 pasien.

Stone merupakan pengikut “Doctrine of Signatures”, sebuah teori teologis-medis yang menyatakan bahwa Tuhan menaruh obat di lingkungan yang sama dengan penyebab penyakitnya. Logikanya sangat situasional: karena pohon willow tumbuh subur di tanah lembap di mana demam (“ague”) sering berjangkit, ia menduga bahwa pohon tersebut membawa penawarnya. Ketika ia mencicipi kulit kayu willow dan merasakan kepahitan yang ekstrem, ia teringat akan rasa kina dari pohon cinchona, yang telah terbukti efektif melawan malaria. Eksperimen Stone menghasilkan temuan bahwa 20 grain (sekitar 1,3 gram) bubuk kulit kayu willow setiap empat jam secara konsisten mampu menghentikan demam.

Meskipun motivasi awalnya bersifat mistis, keberhasilan klinis Stone memicu perlombaan ilmiah di seluruh Eropa untuk mengisolasi “kekuatan hidup” atau bahan aktif dari tanaman tersebut. Hal ini menandai pergeseran paradigma di mana kedokteran tidak lagi hanya bergantung pada tradisi oral, melainkan mulai beralih ke verifikasi eksperimental dan pelaporan formal melalui lembaga ilmiah seperti Royal Society.

Isolasi Kimia dan Tantangan Toksisitas Gastrointestinal

Kemajuan dalam teknik pemurnian kimia pada abad ke-19 memungkinkan para ilmuwan untuk memisahkan senyawa aktif dari komponen tanaman yang kompleks. Pada tahun 1828, Joseph Buchner, seorang profesor farmasi di Universitas Munich, berhasil mengisolasi zat pahit dari willow yang ia kristalkan menjadi zat kuning kecil yang disebut “salicin”. Nama ini diambil dari bahasa Latin Salix yang berarti willow. Keberhasilan Buchner segera diikuti oleh Henri Leroux pada tahun 1829, yang menyempurnakan prosedur ekstraksi hingga mampu menghasilkan sekitar 30 gram salisin murni dari 1,5 kg kulit kayu.

Penelitian mengenai salisin kemudian mengalami kemajuan signifikan melalui karya Raffaele Piria, seorang kimiawan Italia yang bekerja di Sorbonne pada tahun 1838. Piria berhasil memecah salisin menjadi gula dan senyawa aromatik yang disebut salisialdehida. Melalui proses hidrolisis dan oksidasi, ia kemudian mengonversi senyawa tersebut menjadi asam salisilat murni (). Penemuan asam salisilat memberikan kekuatan terapeutik yang jauh lebih besar dibandingkan salisin alami, namun membawa konsekuensi medis yang parah.

Masalah utama dari asam salisilat adalah sifat korosifnya terhadap mukosa lambung. Pasien yang mengonsumsi asam salisilat atau natrium salisilat dalam dosis tinggi (hingga 6-8 gram per hari untuk rematik) sering mengalami iritasi gastrointestinal yang ekstrem, mual, muntah, dan dalam banyak kasus, pendarahan. Selain itu, rasanya yang sangat pahit membuat kepatuhan pasien sangat rendah. Pada pertengahan abad ke-19, upaya untuk memodifikasi asam salisilat mulai dilakukan. Charles Frédéric Gerhardt, seorang kimiawan Prancis, pertama kali mensintesis asam asetilsalisilat pada tahun 1853 dengan mencampur natrium salisilat dengan asetil klorida. Namun, Gerhardt menganggap senyawa tersebut terlalu tidak stabil dan sulit dimurnikan, sehingga ia meninggalkan penelitiannya tanpa menyadari bahwa ia telah menciptakan prototipe obat paling sukses di dunia.

Tabel 2: Kronologi Penemuan Kimiawi Menuju Aspirin.

| Kimiawan | Tahun | Kontribusi Utama | Signifikansi |

| Joseph Buchner | 1828 | Isolasi salicin | Identifikasi komponen aktif pertama dari willow |

| Henri Leroux | 1829 | Kristalisasi salicin murni | Standarisasi bentuk fisik untuk penggunaan medis |

| Raffaele Piria | 1838 | Sintesis asam salisilat | Produksi bentuk asam yang lebih poten dari salicin |

| Charles Gerhardt | 1853 | Sintesis ASA pertama kali | Penciptaan molekul dasar Aspirin (namun ditinggalkan) |

| Hermann Kolbe | 1859 | Produksi sintetis asam salisilat | Penurunan biaya produksi hingga 10 kali lipat |

Kelahiran Industri Farmasi: Bayer dan Terobosan 1897

Munculnya Aspirin dalam bentuknya yang sekarang merupakan hasil dari pergeseran strategis dalam industri kimia Jerman. Perusahaan Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co., yang awalnya merupakan produsen pewarna sintetis, mulai mengalihkan fokusnya ke bidang farmasi pada akhir 1880-an. Langkah ini didorong oleh ketersediaan produk sampingan kimia dari industri pewarna yang memiliki sifat farmakologis, serta keinginan untuk mendiversifikasi pasar. Di bawah kepemimpinan Carl Duisberg, Bayer membangun laboratorium penelitian yang canggih di Elberfeld untuk mengeksplorasi derivatif molekul aktif.

Pada tahun 1897, kimiawan Felix Hoffmann, yang bekerja di bawah supervisi Arthur Eichengrün, diberi tugas untuk mengembangkan bentuk asam salisilat yang lebih dapat ditoleransi oleh sistem pencernaan. Narasi yang populer menyebutkan bahwa Hoffmann termotivasi oleh penderitaan ayahnya yang menderita arthritis rematik dan tidak tahan terhadap efek samping natrium salisilat. Dengan mereview literatur kimia yang ada, Hoffmann mengulangi eksperimen asetilasi asam salisilat menggunakan anhidrida asetat.

Pada 10 Agustus 1897, Hoffmann berhasil memproduksi asam asetilsalisilat (ASA) dalam bentuk kimia yang murni dan stabil secara rak. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut:

Proses asetilasi ini secara efektif memblokir gugus hidroksil reaktif pada asam salisilat, yang mengurangi keasamannya dan iritasi langsung pada lambung, namun tetap memungkinkan molekul tersebut dikonversi kembali menjadi asam salisilat aktif di hati dan darah.

Penemuan ini tidak langsung diterima. Heinrich Dreser, kepala laboratorium farmakologi Bayer, awalnya skeptis karena khawatir ASA akan melemahkan jantung. Dreser saat itu lebih fokus pada peluncuran heroin, sebuah derivatif morfin yang ia yakini akan menjadi obat batuk yang revolusioner. Namun, setelah Eichengrün melakukan pengujian klinis mandiri yang menunjukkan kemanjuran luar biasa tanpa toksisitas jantung, Dreser akhirnya menyetujui pengembangan ASA. Bayer kemudian mendaftarkan nama dagang “Aspirin” pada 6 Maret 1899—sebuah nama yang menggabungkan awalan “A” (asetil), “Spir” (dari Spiraea ulmaria, sumber alternatif salisilat), dan akhiran “-in” yang umum digunakan untuk obat pada masa itu.

Kontroversi Arthur Eichengrün dan Penghapusan Sejarah

Salah satu aspek yang paling diperdebatkan dalam sejarah farmasi adalah peran Arthur Eichengrün dalam penemuan Aspirin. Selama puluhan tahun, Felix Hoffmann dikreditkan sebagai penemu tunggal. Namun, analisis arsip oleh sejarawan Walter Sneader pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa klaim Hoffmann kemungkinan besar didasarkan pada catatan ensiklopedia tahun 1934 yang ditulis selama era Nazi. Eichengrün, yang merupakan seorang Yahudi, diklaim oleh Sneader sebagai arsitek utama di balik sintesis Aspirin yang mengarahkan Hoffmann pada setiap langkahnya.

Setelah Perang Dunia II, Eichengrün menerbitkan makalah yang mengklaim bahwa ia bukan hanya merencanakan sintesis tersebut, tetapi juga bertanggung jawab atas pengujian klinis awal yang dilakukan secara rahasia karena penolakan awal Dreser. Bayer secara resmi menolak klaim ini dan terus mendukung narasi Hoffmann. Kontroversi ini menyoroti bagaimana dinamika politik dan rasisme dapat mempengaruhi dokumentasi sejarah sains, bahkan untuk salah satu penemuan medis paling penting dalam sejarah manusia.

Revolusi Pemasaran dan Aspirin sebagai Obat Massal Pertama

Peluncuran Aspirin pada tahun 1899 menandai lahirnya model bisnis farmasi modern. Aspirin awalnya didistribusikan sebagai bubuk dalam botol kaca sebelum bentuk tablet diperkenalkan pada tahun 1900. Bentuk tablet ini memberikan standarisasi dosis yang revolusioner, memudahkan penggunaan bagi dokter dan pasien. Aspirin dengan cepat menjadi “obat abad ini,” dengan ekspor Bayer mencapai lebih dari 80% dari total pendapatan perusahaan pada tahun 1913.

Pada tahun 1915, Aspirin menjadi obat bebas (over-the-counter/OTC) pertama yang tersedia tanpa resep dokter. Hal ini mengubah peran dokter secara mendasar. Sebelumnya, nyeri dianggap sebagai alat diagnostik penting; dengan Aspirin yang mampu “menyembunyikan” nyeri, dokter terpaksa mencari gejala objektif lain untuk mendiagnosis penyakit. Aspirin juga menjadi merek global pertama yang menghadapi tantangan hukum terkait kekayaan intelektual. Setelah Perang Dunia I, melalui Perjanjian Versailles, Jerman terpaksa menyerahkan aset luar negerinya dan hak merek dagang Aspirin sebagai bagian dari reparasi perang. Akibatnya, di banyak negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, kata “aspirin” menjadi istilah generik, sementara Bayer terus memegang hak merek di lebih dari 80 negara lainnya.

Tabel 3: Evolusi Komersial dan Regulasi Aspirin.

| Tahun | Milestones Bisnis dan Hukum | Dampak Industri |

| 1899 | Pendaftaran merek dagang “Aspirin” | Pembentukan identitas merek farmasi global |

| 1900 | Peluncuran bentuk tablet pertama | Standarisasi dosis dan kenyamanan konsumsi |

| 1904 | Pengenalan logo “Bayer Cross” | Pembangunan kepercayaan konsumen melalui branding |

| 1915 | Penjualan tanpa resep (OTC) | Demokratisasi akses terhadap manajemen nyeri |

| 1919 | Penjualan aset Bayer AS ke Sterling Inc. | Hilangnya monopoli merek di pasar Amerika Utara |

| 1967 | NASA menetapkan ASA sebagai obat prioritas ruang angkasa | Validasi keamanan untuk kondisi ekstrem |

Mekanisme Aksi: Dari Empirisme ke Penghargaan Nobel

Meskipun telah digunakan secara luas selama tujuh dekade, mekanisme biologis yang tepat di balik efektivitas Aspirin tetap tidak diketahui hingga tahun 1971. Sir John Vane, seorang pharmacologist Inggris, melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa Aspirin menghambat produksi prostaglandin dan tromboksan dengan cara menonaktifkan enzim siklooksigenase (COX) secara ireversibel. Prostaglandin adalah molekul pensinyalan yang bertanggung jawab atas transmisi nyeri, pengaturan suhu di hipotalamus, dan proses inflamasi.

Penghambatan ireversibel COX-1 pada trombosit memiliki implikasi medis yang sangat besar. Karena trombosit tidak memiliki inti sel, mereka tidak dapat mensintesis enzim baru setelah enzim aslinya diasetilasi oleh Aspirin. Ini berarti fungsi agregasi trombosit dihambat selama sisa hidup sel tersebut (sekitar 8-10 hari). Penemuan ini menjelaskan sifat “pengencer darah” dari Aspirin dan mengalihkan penggunaannya dari sekadar pereda nyeri menjadi terapi preventif utama untuk serangan jantung dan stroke trombotik. Atas karyanya, John Vane dianugerahi Hadiah Nobel dalam bidang Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1982.

Keamanan dan Toksisitas: Sisi Gelap “Obat Ajaib”

Sebagai agen farmakologis yang poten, Aspirin membawa risiko yang signifikan di balik manfaatnya. Inhibisi prostaglandin, yang secara alami melindungi lapisan mukosa lambung dari asam klorida, menyebabkan peningkatan risiko tukak lambung dan pendarahan internal. Sekitar 15-30% pengguna jangka panjang obat anti-inflamasi non-steroid (NSAID) mengembangkan penyakit ulkus peptikum. Risiko ini diperparah oleh faktor usia, konsumsi alkohol, atau penggunaan antikoagulan secara bersamaan.

Salah satu risiko yang paling menghancurkan adalah Sindrom Reye, sebuah kondisi langka namun sering kali fatal yang mempengaruhi anak-anak dan remaja yang mengonsumsi Aspirin saat menderita infeksi virus seperti influenza atau cacar air. Sindrom ini menyebabkan cedera mitokondria yang berujung pada ensefalopati dan gagal hati. Sejak hubungan ini diidentifikasi pada tahun 1963, penggunaan Aspirin pada populasi anak menurun drastis, digantikan oleh asetaminofen (parasetamol). Selain itu, sekitar 1-2% populasi umum memiliki sensitivitas salisilat yang dapat memicu gejala mulai dari ruam kulit hingga syok anafilaktoid atau asma berat (dikenal sebagai Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease atau NERD).

Relevansi Global Etnobotani: Dari Willow Hingga Artemisinin

Kesuksesan Aspirin sebagai obat yang berasal dari tanaman bukan merupakan anomali, melainkan representasi dari potensi tak terbatas etnobotani. Sekitar 75% dari senyawa bioaktif yang berasal dari tanaman yang digunakan dalam farmasi modern telah divalidasi secara ilmiah dari penggunaan tradisional mereka. Etnobotani bertindak sebagai “perpustakaan besar” pengetahuan manusia tentang interaksi biotik yang telah teruji waktu.

Contoh paling menonjol di era modern adalah penemuan artemisinin oleh Tu Youyou. Di tengah krisis malaria selama Perang Vietnam, Tu Youyou kembali ke teks-teks kuno Tiongkok seperti Handbook of Prescriptions for Emergencies karya Ge Hong dari abad ke-4 Masehi. Ia menemukan referensi penggunaan wormwood manis (Artemisia annua) untuk mengobati “demam intermiten”. Wawasan kritis Tu Youyou datang ketika ia menyadari bahwa metode ekstraksi tradisional yang melibatkan air mendidih merusak bahan aktif tanaman tersebut. Dengan beralih ke pelarut eter pada suhu rendah, ia berhasil mengisolasi artemisinin dengan tingkat keberhasilan 100% pada model hewan dan kemudian pada manusia. Penemuan ini, yang diakui dengan Hadiah Nobel pada tahun 2015, menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia dan membuktikan bahwa “obat tradisional adalah hadiah dari sejarah untuk masa depan”.

Tabel 4: Kontribusi Etnobotani Terhadap Farmakope Modern.

| Obat Modern | Sumber Tanaman | Penggunaan Tradisional | Aplikasi Modern |

| Aspirin | Salix spp. (Willow) | Nyeri, demam, rematik | Analgesik, profilaksis kardiovaskular |

| Artemisinin | Artemisia annua | Demam intermiten | Pengobatan malaria falciparum |

| Digoksin | Digitalis purpurea | Penyakit jantung (edema) | Gagal jantung kongestif, aritmia |

| Kina | Cinchona spp. | Demam, malaria | Antimalaria, kram kaki |

| Morfin | Papaver somniferum | Pereda nyeri parah | Analgesik opioid sentral |

| Vinkristin | Catharanthus roseus | Diabetes (tradisional) | Kemoterapi leukemia dan limfoma |

Etnobotani Indonesia: Kekayaan Hayati dan Basis Jamu

Indonesia memiliki tradisi etnobotani yang sangat kaya melalui sistem Jamu, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda. Tanaman seperti Sambiloto (Andrographis paniculata), Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus), dan berbagai spesies Curcuma merupakan pilar pengobatan tradisional Indonesia yang kini sedang menjalani proses validasi ilmiah yang ketat.

Sambiloto, misalnya, telah divalidasi dalam uji klinis terbuka sebagai kandidat obat antimalaria dengan efikasi mencapai 94,2%. Tanaman ini mengandung andrografolida yang memiliki sifat imunostimulan dan anti-inflamasi yang kuat. Genus Curcuma, yang merupakan sumber utama kurkumin, telah digunakan selama berabad-abad sebagai pemurni darah dan penyembuh luka. Studi farmakologis modern mengonfirmasi aktivitas hepatoprotektif, neuroprotektif, dan antitumor dari senyawa kurkuminoid yang ditemukan dalam kunyit dan temulawak.

Di Tiganderket, Sumatera Utara, masyarakat Karo mempertahankan penggunaan 92 spesies tanaman obat untuk berbagai keluhan, termasuk pembuatan “Minyak Karo” yang melibatkan puluhan jenis tanaman dari keluarga Zingiberaceae. Praktik ini menunjukkan bahwa etnobotani bukan sekadar sejarah, melainkan sistem kesehatan yang aktif dan relevan bagi jutaan orang di negara berkembang yang mengandalkan obat herbal sebagai sumber perawatan primer.

Tantangan Bioprospeksi, Hak Paten, dan Keamanan Masa Depan

Meskipun potensi penemuan obat baru dari alam sangat besar, industri farmasi menghadapi tantangan etika dan hukum yang kompleks. Biopirasi—penggunaan pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik tanpa izin atau kompensasi kepada masyarakat adat—telah menjadi isu sentral dalam diplomasi kesehatan global. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) berupaya menciptakan standar untuk melindungi pengetahuan tradisional dari eksploitasi pihak ketiga.

Selain itu, standardisasi produk alami merupakan hambatan teknis yang besar. Berbeda dengan sintesis kimia murni, kandungan bahan aktif dalam tanaman dapat bervariasi tergantung pada iklim, tanah, dan waktu pemanenan. Validasi fitokimia melalui ekstraksi, isolasi, dan karakterisasi senyawa aktif sangat penting untuk memastikan keamanan dan efikasi. Integrasi antara kearifan lokal (etnosains) dan metode penelitian modern (high-throughput screening) diharapkan dapat mempercepat penemuan molekul bioaktif baru untuk penyakit yang saat ini belum ada obatnya, seperti resistensi antibiotik atau jenis kanker tertentu.

Kesimpulan

Lanskap farmasi modern berdiri di atas bahu raksasa etnobotani yang telah dibangun selama milenia. Perjalanan dari kulit kayu willow di Mesopotamia ke laboratorium Bayer di Jerman bukan sekadar cerita tentang kemajuan kimia, melainkan tentang pengakuan bahwa alam adalah laboratorium paling produktif yang pernah ada. Aspirin tetap menjadi standar emas keberhasilan bioprospeksi, di mana modifikasi kimiawi sederhana () pada molekul alami mampu mengubah kualitas hidup manusia secara global.

Ke depan, relevansi etnobotani akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan akan pengobatan yang lebih berkelanjutan dan personal. Namun, transisi ini memerlukan penghormatan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah memelihara pengetahuan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh penemuan artemisinin, kunci untuk mengatasi krisis kesehatan masa depan mungkin tersimpan dalam naskah-naskah kuno atau hutan hujan tropis yang belum terjamah. Dengan memadukan ketelitian sains modern dengan kearifan observasi tradisional, umat manusia dapat terus mengekstrak potensi penyembuhan dari alam untuk generasi mendatang. Aspirin bukan hanya bab pertama dalam farmasi modern; ia adalah pengingat abadi bahwa di bawah kulit kayu yang sederhana, terdapat solusi bagi penderitaan manusia.