Analisis Psikososial Kesepian dalam Fenomena Solo Traveler: Tantangan Mental, Mekanisme Koping, dan Transformasi Diri di Lingkungan Asing

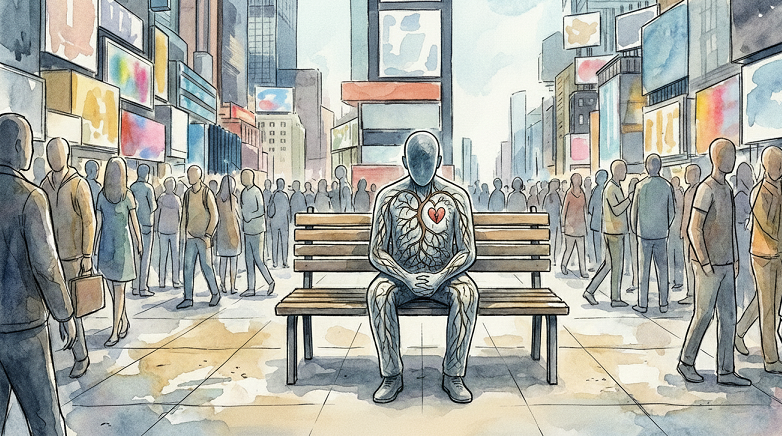

Fenomena solo travel telah bertransformasi dari sekadar aktivitas rekreasional menjadi sebuah bentuk pencarian eksistensial dan otonomi individu dalam masyarakat modern. Meskipun narasi populer sering kali mengagungkan kebebasan dan petualangan tanpa batas, terdapat realitas psikologis yang jauh lebih kompleks dan sering kali tersembunyi: pengalaman kesepian yang mendalam di tengah lingkungan yang ramai. Kesepian dalam konteks ini bukanlah sekadar absennya kehadiran fisik orang lain, melainkan sebuah diskoneksi emosional subjektif yang terjadi saat individu berada jauh dari sistem pendukung sosial mereka. Laporan ini bertujuan untuk membedah secara mendalam tantangan mental yang dihadapi oleh pengelana tunggal, menganalisis beban kognitif dari kemandirian absolut, serta mengevaluasi strategi resiliensi berbasis bukti yang dapat mengubah isolasi menjadi pertumbuhan psikologis yang transformatif.

Arsitektur Sosiologis Kesepian di Tengah Keramaian

Konsep kesepian di tengah keramaian atau “loneliness in the crowd” merupakan paradoks yang menjadi ciri khas pengalaman urban modern, yang semakin diperkuat dalam konteks perjalanan solo. Secara sosiologis, fenomena ini berakar pada interaksi antara kedekatan spasial dan jarak sosial yang ekstrem. Seseorang dapat berada di tengah pasar yang padat di Marrakesh atau jalanan Shibuya yang hiruk-pikuk, namun tetap merasakan isolasi yang menyesakkan karena ketiadaan ikatan emosional yang bermakna.

Teori Orang Asing dan Strangership

Analisis mengenai posisi solo traveler dapat ditelusuri kembali ke pemikiran Georg Simmel mengenai “Orang Asing” (The Stranger). Simmel mendefinisikan orang asing sebagai individu yang tidak menetap sepenuhnya di suatu tempat namun tetap berada di dalamnya, menciptakan hubungan yang ditandai oleh campuran antara keterikatan dan keterlepasan. Dalam konteks ini, solo traveler adalah personifikasi dari orang asing yang memiliki mobilitas tinggi, di mana interaksi mereka dengan penduduk lokal bersifat impersonal namun signifikan secara sosial.

Pengalaman ini sering kali memicu apa yang disebut sebagai “strangership”, sebuah kondisi hubungan antar orang asing yang membutuhkan pengenalan non-hostile namun tetap menjaga ketidakpedulian timbal balik. Bagi solo traveler, kondisi ini dapat menjadi pedang bermata dua; di satu sisi memberikan anonimitas yang membebaskan, namun di sisi lain mempertegas perasaan bahwa mereka tidak benar-benar “terlihat” atau dihargai sebagai individu yang utuh oleh lingkungan sekitar.

Evolusi Sejarah dan Ruang Kesepian

Kesepian sebagai sebuah emosi modern memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Sebelum abad ke-17, istilah “loneliness” jarang ditemukan dalam literatur Inggris, dengan konsep kesendirian lebih sering dikaitkan dengan melankoli atau nostalgia. Namun, seiring dengan meningkatnya individualisasi dalam masyarakat industri, kesepian menjadi perasaan yang didefinisikan secara kontras dengan sosiabilitas dan koneksi afektif dalam keluarga dan komunitas.

Dalam literatur antropologi, muncul konsep “The Loneliness Room”, sebuah ruang kreatif di mana praktik artistik sehari-hari digunakan untuk membuka potensi refleksi dari kesendirian. Bagi solo traveler, kamar hotel, apartemen sewaan, atau tenda di hutan menjadi “ruang kesepian” ini, di mana mereka harus menghadapi pikiran mereka sendiri tanpa distraksi sosial yang biasa dialami di rumah.

| Perbandingan Konseptual | Kesendirian (Solitude) | Kesepian (Loneliness) |

| Definisi | Keadaan fisik berada sendirian secara sukarela. | Perasaan subjektif kekurangan koneksi sosial. |

| Dampak Psikologis | Restorasi mental, kreativitas, refleksi diri. | Stres, kecemasan, penurunan kesehatan fisik. |

| Konteks Travel | Kebebasan menentukan rute dan jadwal. | Perasaan terasing di tengah keramaian. |

| Mekanisme Regulasi | Mindfulness, penikmatan momen saat ini. | Pencarian validasi digital atau homesickness. |

Tantangan Mental dan Beban Kognitif Mandiri

Menjadi solo traveler menuntut tingkat fungsi eksekutif yang sangat tinggi. Setiap keputusan, mulai dari yang krusial hingga yang sepele, harus diambil secara mandiri tanpa adanya mitra untuk berdiskusi atau membagi tanggung jawab. Hal ini menciptakan beban kognitif yang signifikan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan degradasi kesehatan mental selama perjalanan.

Mekanisme Kelelahan Keputusan (Decision Fatigue)

Kelelahan keputusan terjadi ketika kualitas pengambilan keputusan seseorang menurun setelah sesi pengambilan keputusan yang panjang. Solo traveler berada dalam kondisi di mana mereka terus-menerus terpapar pada pilihan: rute transportasi mana yang paling aman, restoran mana yang tidak akan menyebabkan gangguan pencernaan, hingga bagaimana mengalokasikan anggaran harian secara efisien.

Bagi individu dengan neurodivergensi seperti ADHD, tantangan ini menjadi lebih intens. Otak dengan ADHD menghabiskan energi lebih banyak untuk fungsi eksekutif dibandingkan otak neurotipikal, sehingga kelelahan mental sering kali muncul lebih cepat. Fenomena ini sering digambarkan seperti baterai ponsel yang terkuras lebih cepat karena menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan; bagi traveler, “aplikasi” tersebut adalah navigasi, komunikasi lintas budaya, dan manajemen keamanan.

Paralisis Keputusan dan Kecemasan Pilihan

Ketersediaan pilihan yang terlalu banyak di lingkungan baru sering kali memicu paralisis keputusan atau “overthinking cycle”. Kecemasan bahwa satu pilihan yang salah dapat menyebabkan bencana—seperti tersesat di area berbahaya atau melewatkan kereta terakhir—menciptakan stres kronis. Hal ini diperparah oleh ketiadaan “safety net” sosial yang biasanya memberikan dukungan emosional dalam menghadapi kegagalan kecil.

| Tahapan Eskalasi Stres Kognitif | Manifestasi Perilaku | Rekomendasi Mitigasi |

| Overthinking Awal | Menghabiskan waktu lama hanya untuk memilih menu makanan. | Menggunakan metode keputusan 60 detik. |

| Kelelahan Kognitif | Merasa bingung, sulit membaca peta, emosi tidak stabil. | Berhenti sejenak, konsumsi glukosa, istirahat. |

| Paralisis Keputusan | Menghindari aktivitas sama sekali, tetap di dalam kamar. | Membatasi pilihan hanya menjadi 2-3 opsi saja. |

| Burnout Perjalanan | Kehilangan minat pada destinasi, keinginan kuat untuk pulang. | Mengurangi kecepatan perjalanan (Slow Travel). |

Dampak Teknologi dan Media Sosial terhadap Persepsi Kesepian

Di era digital, pengalaman solo traveler tidak lagi sepenuhnya “solo”. Kehadiran konstan media sosial menciptakan dimensi baru dalam cara individu memproses kesepian dan kepuasan perjalanan mereka.

Paradoks Konektivitas dan Kesepian Digital

Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara waktu yang dihabiskan di media sosial dan tingkat kesepian. Sebuah studi di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa individu yang berada dalam kuartil atas frekuensi penggunaan media sosial memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk merasa kesepian dibandingkan dengan mereka yang berada di kuartil bawah. Dalam konteks solo travel, media sosial sering kali digunakan sebagai alat untuk mengatasi kesepian (coping mechanism), namun hasil yang diperoleh justru sering kali sebaliknya.

Penggunaan media sosial yang didorong oleh motif untuk “menghindari perasaan sulit” atau mengompensasi kurangnya keterampilan sosial secara fisik justru berkorelasi dengan peningkatan kesepian emosional. Sebaliknya, penggunaan platform digital untuk memelihara hubungan yang sudah ada (bonding social capital) dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan, asalkan tidak menggantikan interaksi nyata di lokasi tujuan.

Perbandingan Sosial dan Efek Spillover

Fenomena “spillover effect” terjadi ketika perilaku penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari terbawa ke dalam konteks perjalanan. Solo traveler sering kali merasa tertekan untuk menampilkan citra perjalanan yang sempurna di platform seperti Instagram atau TikTok, sebuah fenomena yang dipicu oleh fakta bahwa 97% generasi milenial berbagi foto perjalanan mereka secara daring.

Tekanan untuk “mengkurasi” pengalaman ini dapat mengurangi kemampuan traveler untuk menikmati momen secara autentik. Perbandingan sosial dengan orang lain yang terlihat sedang bersenang-senang dengan pasangan atau grup dapat memicu perasaan “kalah” atau terisolasi, meskipun traveler tersebut sedang berada di lokasi yang indah.

Krisis Fisik dan Mental di Negeri Orang: Kasus Penyakit dan Isolasi

Salah satu momen paling menantang dalam solo travel adalah ketika kerentanan fisik bertemu dengan isolasi sosial. Sakit di luar negeri tanpa pendamping merupakan ujian resiliensi yang sangat berat.

Pengalaman Sakit dalam Kesendirian

Pengalaman “Bali Belly” atau gangguan pencernaan saat berada di Bali sendirian merupakan contoh nyata bagaimana kondisi fisik yang melemah dapat meruntuhkan pertahanan mental. Ketidakmampuan untuk mencari bantuan medis secara mudah, ditambah dengan keharusan untuk tetap waspada terhadap keamanan diri dan barang bawaan saat sedang tidak berdaya, menciptakan tingkat stres yang ekstrem.

Absennya dukungan fisik, seperti seseorang yang dapat membelikan obat atau sekadar memberikan kenyamanan emosional, memaksa solo traveler untuk mengembangkan kemandirian yang radikal. Namun, dalam jangka pendek, hal ini sering kali berujung pada peningkatan kecemasan dan perasaan “abandonment” atau pengabaian.

Isolasi Akibat Guncangan Eksternal

Kasus solo traveler yang terjebak dalam lockdown ketat di Spanyol selama pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana isolasi paksa dapat merusak kesehatan mental. Terjebak dalam apartemen kecil selama berbulan-bulan dengan interaksi luar yang hanya terbatas pada panggilan telepon menciptakan kesepian yang mendalam dan memicu episode depresif. Dalam kondisi ini, traveler sering kali mempertanyakan kemampuan mereka untuk melanjutkan perjalanan atau bahkan nilai dari gaya hidup nomaden tersebut.

| Jenis Krisis | Tantangan Mental Utama | Strategi Penanggulangan Fisik/Mental |

| Penyakit Fisik | Perasaan tidak berdaya, takut akan keamanan. | Memiliki asuransi, menyimpan kontak darurat lokal. |

| Kegagalan Logistik | Frustrasi, rasa bersalah, kemarahan diri. | Menerima kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. |

| Agresi/Pelecehan | Trauma, kecemasan sosial, hilangnya rasa aman. | Mencari dukungan komunitas, praktik meditasi. |

| Bencana/Lockdown | Depresi, keputusasaan, isolasi ekstrem. | Membangun rutinitas mikro, hobi mandiri. |

Strategi Mitigasi: Dari “Slowlo” hingga Jurnalistik Emosional

Untuk mengatasi tantangan mental yang telah dipaparkan, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan psikologis individu.

Konsep “Slowlo”: Melawan Burnout dengan Kecepatan Rendah

Tren “Slowlo” (perpaduan antara slow travel dan solo travel) muncul sebagai respons terhadap kelelahan perjalanan dan konsumsi pariwisata yang dangkal. Dengan menghapus tekanan untuk mendatangi setiap titik wisata populer, traveler memberikan ruang bagi sistem saraf mereka untuk beristirahat dari kondisi waspada konstan.

Slow travel memungkinkan pembentukan koneksi yang lebih dalam dengan komunitas lokal. Tinggal di satu tempat untuk waktu yang lebih lama (mingguan atau bulanan) memberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan komunitas, seperti kelas bahasa atau kegiatan sukarela, yang dapat mengurangi perasaan terisolasi. Hal ini juga membantu dalam menciptakan “elastic ties”—hubungan sosial yang tidak terlalu mengikat namun memberikan rasa memiliki yang cukup untuk menopang kesehatan mental.

Journaling sebagai Terapi Naratif

Menulis jurnal diidentifikasi sebagai alat krusial untuk menjaga kesehatan mental di jalan. Journaling memungkinkan traveler untuk mengeluarkan pikiran cemas dari pikiran mereka dan meletakkannya di atas kertas, memberikan perspektif yang lebih objektif terhadap masalah yang dihadapi.

Secara psikologis, proses menulis tentang peristiwa traumatis atau stres dapat menurunkan detak jantung dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Bagi solo traveler, jurnal bukan hanya rekaman perjalanan, tetapi juga “teman bicara” yang membantu mereka memproses emosi negatif dan merayakan pencapaian kecil yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain di rumah.

Mindfulness dan Intervensi Berbasis Kesadaran

Praktik mindfulness membantu traveler untuk tetap terhubung dengan momen saat ini, mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Teknik seperti latihan pernapasan dan visualisasi positif terbukti efektif dalam meredakan serangan panik atau kecemasan yang muncul akibat lingkungan yang asing. Dengan menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar tanpa penilaian, traveler dapat menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kesepian emosional.

Transformasi Psikologis dan Re-kelahiran Jati Diri

Meskipun menyakitkan, kesepian dan tantangan dalam solo travel sering kali menjadi katalisator bagi pertumbuhan personal yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa solo traveler mengalami peningkatan yang terukur dalam efikasi diri, resiliensi, dan keterampilan interpersonal.

Pengembangan Efikasi Diri dan Kepercayaan Diri

Setiap tantangan yang berhasil diatasi sendirian—mulai dari menavigasi sistem transportasi yang rumit hingga berkomunikasi melintasi hambatan bahasa—memberikan pengalaman penguasaan (mastery experiences) yang memperkuat keyakinan individu pada kemampuan mereka sendiri. Keberhasilan ini mengaktifkan jalur penghargaan di otak, melepaskan dopamin, dan menciptakan asosiasi positif dengan kemandirian. Seiring waktu, rasa tidak aman yang dirasakan di awal perjalanan berubah menjadi keyakinan diri yang tak tergoyahkan.

Ruang untuk Introspeksi dan Penemuan Identitas

Solo travel melepaskan individu dari peran sosial tradisional mereka (sebagai anak, orang tua, pasangan, atau karyawan). Dalam anonimitas negeri asing, terdapat kebebasan psikologis untuk mengeksplorasi berbagai aspek diri tanpa konsekuensi sosial. Kesendirian yang mendalam memaksa individu untuk berhadapan dengan pikiran dan keinginan terdalam mereka, yang sering kali menghasilkan kejelasan tentang tujuan hidup dan nilai-nilai inti.

| Manfaat Pertumbuhan Psikologis | Mekanisme Pencapaian | Dampak Jangka Panjang |

| Peningkatan Resiliensi | Menghadapi dan mengatasi rintangan tanpa bantuan. | Kemampuan lebih baik menangani stres di rumah. |

| Kejelasan Identitas | Jauh dari ekspektasi sosial dan rutinitas harian. | Keputusan hidup yang lebih autentik. |

| Efikasi Diri (Self-Efficacy) | Pengalaman sukses dalam kemandirian absolut. | Keberanian mengambil risiko yang terukur. |

| Fleksibilitas Kognitif | Adaptasi terhadap budaya dan norma baru. | Pemikiran yang lebih terbuka dan kreatif. |

Kesimpulan: Integrasi Kesepian dalam Narasi Perjalanan

Kesepian di tengah keramaian bukanlah kegagalan dalam perjalanan, melainkan bagian integral dari proses transformasi yang ditawarkan oleh solo travel. Tantangan mental yang dihadapi, mulai dari kelelahan keputusan hingga isolasi fisik saat sakit, merupakan ujian yang membentuk karakter dan resiliensi individu. Kejujuran tentang sisi gelap perjalanan ini sangat penting untuk memberikan perspektif yang realistis bagi calon traveler, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan strategi koping yang efektif.

Melalui pendekatan yang lebih lambat (slow travel), penggunaan teknologi yang bijak, dan praktik refleksi diri yang konsisten, solo traveler dapat mengubah rasa sepi menjadi kekuatan. Pada akhirnya, kemampuan untuk merasa nyaman dalam kesendirian dan tetap merasa terhubung dengan dunia di sekitar tanpa ketergantungan pada orang lain adalah salah satu pencapaian tertinggi dalam pengembangan manusia. Pengalaman ini tidak hanya memberikan memori tentang tempat-tempat indah, tetapi juga sebuah re-kelahiran psikis yang membekali individu dengan kekuatan internal untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih luas di masa depan.